3日目は天草の宿を取ったので天草に向かうことにする。天草は意外と遠くて直行でも3時間はかかる。

8時30分にホテルを出て途中のドラックストアで買物をして2時間ほどで宇土市の道の駅にトイレ休憩で立ち寄る。さらに30分走ると変った建物のある国道沿いで道の駅有明 リップルランドによる。

“リップル”とは“さざ波”という意味で、「この施設のことが、さざ波のようにじわじわと広がっていくようにという願いもあってこの名前にしたという。リップルランドは、天草市の玄関口である有明町に位置し、施設内には物産館やレストランがあり、有明温泉「さざ波の湯」を併設している。天草の物産品や地元の農林水産物が所狭しと並んでいる。

有明町の特産品「タコ」を使った名物「タコすてーき(タコの柔らか煮)」や、「タコめしGoo!(タコめしの素)」などタコを使った商品を多数取り扱っているという。国道をまたぐ陸橋があり、四郎ヶ浜ビーチにつながっている。夏のシーズンには賑わうのだろう。

橋の近くには大きいたこつぼの像があった。近くで写真を撮ったのみだったが。

上:たこつぼの像と 下:周辺の風景

ここで小休止した後は1時間かけて下島の長崎方向に向かって突端になる富岡にくる。ここに富岡城跡があるのだ。急な坂を上って駐車場所にくるが、さすがにここには訪問者も少なくて車が1台しかなかった。

富岡城は、天草郡苓北町富岡(肥後国天草郡)にあった日本の城で、本丸跡に熊本県富岡ビジターセンターが整備され、櫓・高麗門なども復元整備されている。

富岡城は天草下島の北西、砂州で繋がった陸繋島の富岡半島の南東部の丘陵上にある梯郭式の平山城である。城の南には堀の役割を果たした袋池があり、東部には砂嘴に囲まれた巴湾が天然の土塁となって海からの外敵を防衛する役割を果たしていた。また、陸からの攻撃は砂州のみしかない。極めて攻撃し難い天然の要害を形成していた。

慶長5年(1600)天草郡を含む肥後南部を領していた小西行長は、関ヶ原の戦いにおいて西軍方に参陣し敗れた。このため所領は没収され、翌年の慶長6年(1601)東軍に参陣し功績のあった唐津城主・寺沢広高は天草郡4万2千石を与えられた。

広高は肥前唐津から離れたこの地を治めるために、慶長10年(1605)に富岡城を築き城代を置いた。その後島原・天草一揆など戦乱で城主は変遷していくが、寛文10年(1670)戸田忠昌が城の維持管理が領民への負担を強いていることに疑問を感じ遂に三の丸に藩庁を残し、本丸・二の丸を破却し廃城とした。

これは「戸田の破城」と呼ばれ、良策として後世に評価された。廃城となった後は三の丸が陣屋(富岡陣屋)として残った。破城の翌年の寛文11年忠昌は「天草は永久に天領であるべき地」と主張し認められた。忠昌は奏者番兼寺社奉行となった当日に関東へ転封となり、以後、富岡城三の丸は明治維新まで天領代官所(天草代官所)として機能した。

明治元年(1868)には天草県となり、代官所は県庁となったが間もなく長崎府に編入され、廃藩置県の時の明治4年には八代県に編入、さらに白川県、熊本県に編入されたという。

本丸跡に、高麗門、櫓が整備され、櫓の一つは富岡ビジターセンターとして整備されている。

二の丸跡に、櫓として苓北町歴史資料館が整備され、天草回天之碑が2基整備建立され、1基には天草の再興に尽力した鈴木重成と補佐をした実兄・正三和尚の銅像、もう1基には明治維新で活躍した勝海舟、江戸後期の儒学者・頼山陽の銅像がある。

案内順に歩いて回り見学をするが、受付には人はいなくて事務室の中にでもいるのか無人状態だった。50分ほどで見学を終えて次に向かう。

富岡城公園 マップ

上左:駐車場 上右:二の丸 下左:二の丸から本丸への通路上から 下右:本丸広場

眼下の景色

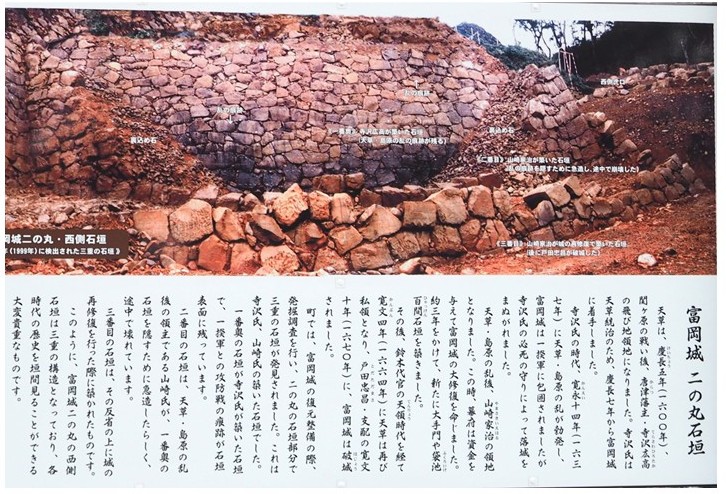

二の丸石垣 説明看板

二の丸石垣