天草の下島を海岸沿いにといっても国道は海からは離れているが、走って40分で次の大江教会が見える。

実は、ここは後にするつもりだったのでいったんは行き過ぎたのだが、先に見えたので少し引き返し集落の中の坂道を少しあがると教会の前にでてきた。

前では地元の産品を売っているおばさんがいたが、客もなくて暇そうだった。駐車場所はあまりないが横の空き地に停めて開いていたので教会に入る。

大江教会はキリスト教解禁後、天草で最も早く造られた教会で現在の建物は昭和8年(1933)、フランス人宣教師・ガルニエ神父が地元信者と力を合わせて建立したという。

敷地内には、パアテルさんとして親しまれたガルニエ神父の像やルルドの聖母マリア像があり、今でも天草キリシタンのシンボル的な存在となっている。

教会内部では、ステンドグラスや素朴で温かみのある天井、窓の装飾などを見ることができる。派手さはないむしろ素朴な感じの室内だった。

大江教会

ここから10分ほど走って崎津集落のある地域にくる。道の駅にもなっている﨑津集落ガイダンスセンターには広い駐車場所があり、観光案内や﨑津・今富のキリシタン史に関するパネル展示、物産販売などを行っているほかレンタサイクルもあった。

ガイドセンターの係の人からは教会の近くに数台、少し先には20台は停まれる駐車場があると教えていただくが、天気もいいので集落の中700m先ということなので徒歩で行くことにした。

ガイドさんの案内で出発したグループがいたので、入口までついていき後は集落内を真っすぐに歩くだけだった。10分ほど歩いて通りの角のところに案内係の人がいてこの通りを曲がってすぐと教えてくれてた。

こちらにも見学グループがいくつかきていて見学していた。よく知られているようで外国人のグループもいた。

永禄12年(1569)、ルイス・デ・アルメイダ神父によってキリスト教の布教が行われたこの地では、寛永15年(1638)の禁教令以後、激しい弾圧を受けながらも約250年間に渡って「潜伏キリシタン」として信仰が守られてきたのだ。

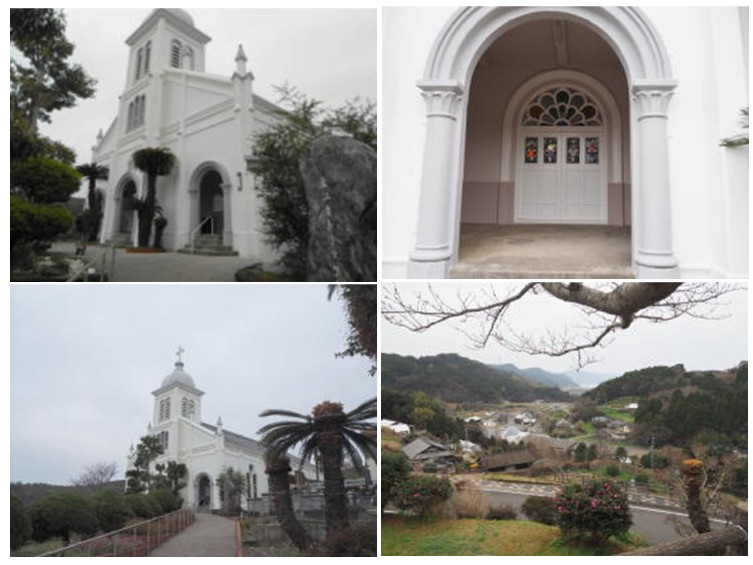

2018年7月に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産のひとつとして、世界文化遺産に登録された﨑津集落は、そのシンボルが、重厚なゴシック様式の﨑津教会。現在の建物は昭和9年(1934)に、フランス人宣教師ハルブ神父の時代に再建されたもの。

堂内は国内でもめずらしい畳敷きで、鮮やかなステンドグラスから優しい光が差しこむ穏やかな空間となっている。また、穏やかな羊角湾のそばに建つことから「海の教会」とも呼ばれているという。

内部を見学ししばし雰囲気を味わった後は周辺を散策してガイダンスセンターのある道の駅に戻る。この後は下島と上島の間あたりにある今夜の宿泊の宿へと向かう。

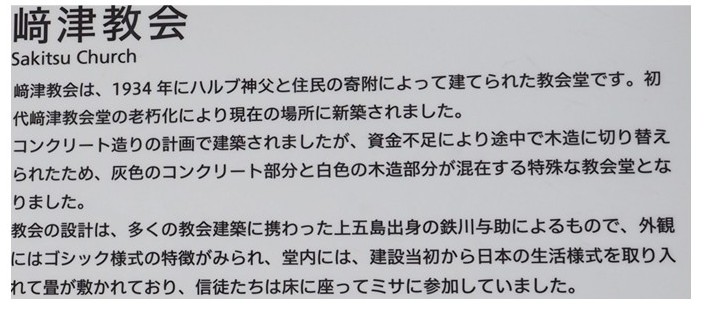

崎津教会 説明看板

崎津教会

左:海沿いの景色 右上:マリア像の夕陽が美しいという場所 右下:マリア像のあるところ

天草にも訪問したい箇所は他にあるが離れていて時間もかかるし、疲れているので宿に向かうが、途中宮地岳町というところに多数の人陰が見えて立ち寄る。

道の駅宮地岳かかしの里で、天草市5番目の道の駅としてできた、天草下島の中央部にあるのだ。

平成24年3月に廃校となった宮地岳小学校を再活用した道の駅で西日本では初!全国でも3番目の珍しい道の駅となっている。

校舎、校庭の広大な敷地を活用した「かかし」常設展示、四季折々の体験観光・体験教室、イベント広場での定期的なマルシェなど大小のイベント開催をしているという。

かかしがユニークで面白い格好をしているのは「カラスを笑わせるためだ」だと。それでひと笑いしたカラスが「この畑の持ち主はいい人だ。だから(この人の畑は)荒らさずにおこう(別の畑に行こう)。」と思って作ったとある。

濡れないためにビニールシートが掛けれれているので、近くに寄らないとよく見えないがユニークなかかしの群れで、たくさんの人が集まっている姿になるのだ。

道の駅宮地岳かかしの里のかかし

そして、道の駅宮地岳かかしの里から40分ほどで宿についた。この時も宿の位置がよくわからずで手間取ったのだが。

宿は新しくはないがこじんまりした感じで食事は部屋食になっていて、新鮮な魚介類が多くておいしかったし、宿の人は丁寧で親切な対応をしてくれて感動した。また訪問したい宿だった。

天草プリンスホテル

翌日は熊本に戻って帰る日になる。帰る新幹線は早いので、回るところも考えていなかったが、帰り道は天草上島のきた時とは反対側の海沿いにでる。

倉岳町という場所でえびず像があるらしいので立ち寄ることにしたのだ。ところがカーナビでは場所が判らず小さいエビス像のある海岸にきてしまった。

近辺を歩いてみるが大恵比寿は見当たらず、ちょうどきた車の人に聞いて場所が違っていたのだ。通り過ぎていたようで少し戻ってやっと見つけることができた。

宮田漁港の「えびす像公園」に「倉岳大えびす」像があり、総大理石で造られ台座を含めると高さ10mと日本一の大きさという。

えびす様は昔から豊漁や航海の安全祈願のために尊ばれ、大事にされてきたのだ。全国から集まる太公望や地元の漁師たちにやさしく微笑みかけているように見える。

近くにはえびず茶屋があったが開いていないようで寄らなかった。

倉岳大えびす像

そして、天草五橋を通過して宇土半島になるが、天草五橋は美しい景色なのだが車を停める場所もなく写真も撮らなかったのは残念だった。

その後宇土の道の駅でトイレ休憩して一路熊本市内に戻り早めに給油して、またも迷いながらもレンタカー会社に寄り車を返却して熊本駅に行く。

駅は近くで5分くらいで着いて、新幹線の時間まで構内の土産屋さんを見て回りさくらに乗車して帰ってきた。

今回の旅は訪問先はあまりなくてカーナビで迷ってばかりという印象があったが、行先順を調べてもっと準備する必要があったと反省だ。

熊本の印象は良かったし、阿蘇や天草はぜひまた機会があれば行きたいところとなった。

道の駅宇土