(中)

2.忍野八海から箱根観光し熱川熱川温泉へ

9:10~9:50忍野八海、11:00~12:20御殿場アウトレット

13:15箱根湯本駅 箱根登山鉄道40分、強羅駅、

14:10箱根登山ケーブルカー10分、早雲山駅、14:30箱根ロープウエイ 8分 大涌谷駅、

14:50~15:15大涌谷、16:50~17:00伊豆マリンタガ トイレ休憩、17:30伊豆熱川温泉

2日目は朝から雨だ。予報通りなので仕方ないのだが、箱根観光のメインの日で景色があまり見られず残念なのだ。

最初の訪問先は忍野八海で昨日最後に行った近くまで走る。雨の中を1時間10分ほどかけて走るが、窓外の風景は霞んでいてほとんど見えない。

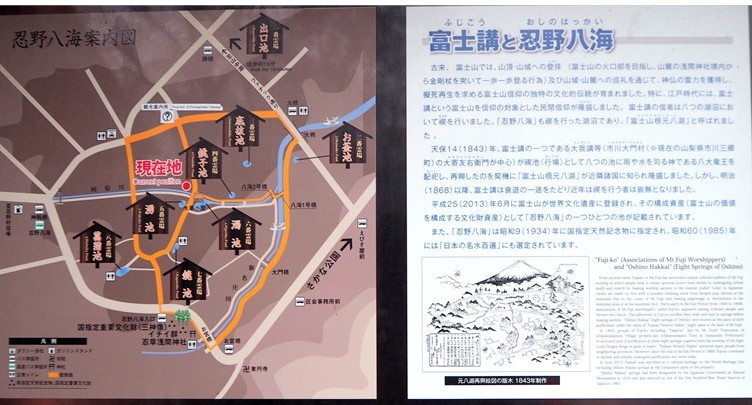

忍野八海(おしのはっかい)は、山梨県南都留郡忍野村にある8か所の湧泉群。富士山の伏流水及び杓子山から石割山にかけての山麓からの伏流水を水源とし、新富士火山の透水層の地下水及び古富士山の不透水層部より下方の透水層のうち水圧の高い地下水が湧きだしたものとされている。

忍野八海からの湧水は山中湖を水源とする桂川と合流する。「八海」の名は、富士講の人々が富士登山の際に行った8つの湧泉を巡礼する八海めぐりからきており(多数ある湧泉のうち8つに限ったのは、8を尊ぶ仏教的思想に基づくという。

忍野八海は「形状、水質、水量、保全状況、景観、仏教思想(富士信仰)など」の観点から、昭和9年(1934)に国の天然記念物に指定され、昭和60年(1985)に、環境庁から全国名水百選に選定された。

そして平成25年(2013)富士信仰の古跡霊場や富士道者の禊ぎの場の歴史や伝説、 富士山域を背景とした風致の優れた水景を保有する「忍野八海」は、世界遺産富士山の構成資産の一部として認定された。

雨の中ながら修学旅行生や観光客で結構混んでいたが、雨なので建物の中にいる人ばかりだ。中心部の池を見てバスに戻るのみだった。

忍野八海

次は、昼食兼用になる御殿場アウトレットに向かう。雨と霧の中を1時間10分ほど走る。景色は何も見えないので居眠りの時間だ。

おばちゃん連中はおしゃべりで煩い。添乗員さんから最初にバス内は静かにしてくだささい。と云われているが、その話も聞いていないのだろう。甲高い笑い声が耳にやかましく頻繁にくる。辛抱してやっとアウトレットに着く、

御殿場プレミアム・アウトレットは、静岡県御殿場市に所在する、日本国内最大規模のアウトレットモール。2000年7月開業。三菱地所グループの三菱地所・サイモンが運営する。

以前来た時は大きい観覧車やジェットコースーターなどが入口近くにあったが、今はなくてホテルが近くにあった。

「ウエストゾーン」「イーストゾーン」と「ヒルサイド」の3つのエリアで構成される。各エリア間は橋でつながっている。ウエストゾーンがアウトレット全体の正面口に当たり、シャトルバス等はこちらに到着する。

谷を挟んで箱根山側にイーストゾーンとヒルサイドがあり、ヒルサイドは上段に位置する。店舗数は290店舗。

バスがヒルサイドの入口近くの駐車場に停まる。入口で地図をもらって歩くが名前がカナばかりで分かりにくい。

食事場所を目指すが道を間違えて大きく迂回してやっと着いた。1時間10分の自由時間があるが30分のロスだ、今回は買物は考えていなかったのでよかったが、往復だけでほとんど時間を使ってしまった。

御殿場アウトレットの昼食後は、1時間20分ほどで箱根湯本駅にくる。

メインの箱根観光だが雨で雲っていて景色は臨めないのだ観光バスは少し離れた場所に停められ、駅まで雨の中を歩く。駅の手前でトイレを使い駅の中に入る。

電車は2両編成できていて自由席であり乗車する。ちょうど皆なが座れたようだった。

湯本駅近辺

鉄道線は、神奈川県小田原市の小田原駅から同県足柄下郡箱根町の強羅駅までを結ぶ箱根登山鉄道の鉄道路線。旅客案内上で正式名称が使われることはほとんどなく、対外的には「箱根登山電車」の名が使われる。

路線を指して会社名「箱根登山鉄道」のほか、「箱根登山線」「箱根登山鉄道線」とも呼ばれる。

最急80‰(パーミル)という、ラックレールやケーブルに頼らない粘着式鉄道(普通鉄道)としては日本最急の勾配だ。

80‰の勾配とは、1,000m進む間に高低差が80mにもなるというもので、これは軌条(レール)を固定せずに枕木の上に置いただけでは、自然に下に滑り落ちてしまうほどの勾配であり、角度にすると約4.57度である。

1両の全長が14.66mの車両で、80‰勾配においては前後で1.17mほどの高低差がつく。

建設にあたってスイスのベルニナ鉄道(その後のレーティッシュ鉄道ベルニナ線)を参考にしており、その縁で1979年に、箱根登山鉄道とレーティッシュ鉄道は、スイス政府観光局の協力を得て姉妹鉄道提携を結んでいる。

1919年に開業した当初は箱根湯本駅と強羅駅の間を結ぶ路線で、箱根湯本駅までは軌道線(小田原市内線)が接続していたが、1935年に小田原駅発着となった。

箱根登山鉄道は小田急グループの一社で、1950年以降は箱根湯本駅まで小田急電鉄の列車が乗り入れている。

箱根湯本駅から強羅駅まで8.9kmの区間のうち、半分近い4.2kmが80‰の勾配となる区間で、箱根湯本駅と強羅駅の標高差は445m。この区間の平均勾配は50‰と計算される。

この区間では大半の区間で樹木に囲まれており、夏季には並走する国道1号からでさえも電車の姿は見えなくなる。

建設に際しては「自然の景観を極力損なわないこと」という条件がつけられており、しかも温泉脈に悪影響を与えるという理由でトンネル掘削ができなくなった区間もあり、山肌に沿った急曲線で軌道を敷設するしか方法がなかったためという。

窓が雲っていて外もよく見えないので写真は撮っても使えないまま40分で強羅駅に着く、次はケーブルカーに乗換だ。

左:箱根登山電車 右:箱根ケーブルカー

鋼索線(こうさくせん)は、箱根町の強羅駅と早雲山駅とを結ぶ箱根登山鉄道の鋼索鉄道(ケーブルカー)。

一般には「箱根登山ケーブルカー」と呼ばれている。箱根観光の旅客輸送を担う。

関東地方では最も古いケーブルカー路線という。箱根登山鉄道の前身である小田原電気鉄道は、1911年に強羅の土地を取得し、旅館や別荘地として販売を行っていた。

しかし、この地域の傾斜がきついため、この別荘地内の居住者の便を図って鋼索線を建設することになったもので、同時に箱根回遊コースの一環として敷設されたものである。

鉄道線の工事が優先されたため、建設に着手したのは鉄道線開業後の1921年であった。軌条・車両・巻上げ装置など、一切の装置をすべてスイスから輸入したもの。

後ろの車両に乗車したので、小雨になっていたし後方の景色を少し撮れた。

ケーブルカーから後方を撮る

10分弱で早雲山駅に到着し、ロープウエイに乗換だ。

箱根ロープウェイは、箱根町の早雲山駅と桃源台駅を結ぶ全長約4 kmの索道。運営する鉄道会社は小田急グループの一社の箱根ロープウエイ株式会社。

オーストリアやスイスで採用されている「複式単線自動循環式(DLM)フニテル」が導入されている。2本のロープでぶら下がったゴンドラが循環する形式であり、フニテルとは、屋根の左右にある握索装置の幅がゴンドラの幅よりも広いものを指す。

なお、「フニテル」とはフランス語のFuniculaire(鋼索鉄道)とTeleferique(架空索道)を組み合わせた造語。

フニテルは風に強いとされ、運休基準となる風速は毎秒20mから30mに引き上げ、従来は年間30日ほどあった運休日を15日程度に抑えられる。

ゴンドラに動力はなく、大涌谷駅と姥子駅のモーター(原動設備)でロープを操作している。

終点駅である早雲山駅と桃源台駅には、ロープを引いて調節する緊張設備があり、ロープは直径48mmで1本のロープを端でつなぎ合わせている。

架け換え時期の違いから、早雲山 - 大涌谷間と大涌谷 - 桃源台間では、ゴンドラのドア構造などに若干の差異があるという。

ロープウエイの中からは雲っていて窓も霞んで外はあまりみえなかった。8分ほどで大涌谷駅に着き、ここで我々のツアーはお別れで次には乗らないのだった。

ケーブルカーからロープウエイへ乗換え

大涌谷(おおわくだに)は、神奈川県箱根町にある箱根火山の火山性地すべりによる崩壊地形。箱根火山の中央火口丘である冠ヶ岳の標高800mから1000mの北側斜面にあり、地熱地帯で活発な噴気地帯でもある。

箱根火山に多数有る噴気地帯の中では最大規模のものである。約3100年前、箱根火山で水蒸気爆発による山崩れが発生し、堆積物が溜まった。

さらに約2900年前に小規模な火砕流が発生、冠ヶ岳ができ、また火山砕屑物が積もった。この火山砕屑物と山崩れによる堆積物の間が現在の大涌谷となっている。

売店では黒玉子と呼ばれる地熱を利用してできたゆで卵が販売されている。温泉に含まれる硫黄と鉄分が結びつき黒い硫化鉄となり卵の殻に付着して、殻を黒く変色させている。

土産として人気があり1袋買った。雨が降り続いているので外を歩き回ることもできず20分ほどの休憩時間もすぐに済む。

大涌谷駅と周辺

この後は、この日の宿泊地伊豆熱川温泉まで途中でトイレ休憩を入れて2時間20分ほどで走った。

一日中雨で景色もよく見えない悪い日になってしまった。