(4) 元乃隈神社

萩のホテルに宿泊した翌日は、観光する場所が多くあり、また大阪までバスは帰るので早めの7:30発となる。

ホテルは萩では大きいところで収容人員800名 客室183室とあり、団体客が多いようだ。この時は3組くらいきていたか。個人客もいるが空いている方だろう。

上左:ホテルの部屋から朝日 上右・下:ホテルの飾り

ホテル前と通り

この日の観光巡りのバスは地元のバス会社からきていて、帰る前に来た時のバスに引き継ぐ形だった。県内の細い道なども走るので慣れた運転手がいる地元バス会社利用に旅行会社が決めたようだ。確かにこの方が乗客も安心で道に迷うこともなくスムースな走りだった。

バスは萩市から長門市にくる。昨日、秋吉台からくる時に通った道をしばし戻る形で走り、途中からさらに北部の海岸沿いの方までホテルからは50分ほど走って目的地になる。

長門市は、本州の最西北端、山口県の西北部に位置し、東は萩市、南は下関市、美祢市に接し、北側には北長門海岸国定公園に指定される美しい日本海の風景がある。

この土地が長門国大津郡として成立したのは、大化改新により国郡里制が構築された7世紀後半といわれている。江戸時代には長州藩下で前大津と先大津の両宰判に分けられ、明治に入ると大小区制により区分される。

その後、郡制復活や市制・町村制施行、昭和の大合併などの編制を繰り返し、旧長門市、大津郡三隅町・日置町・油谷町となり、その1市3町が平成17年に合併し、新長門市となったという。人口は約33000人で減少傾向にあるようだ。

安倍首相の父祖の地で選挙地であり、童謡詩人の金子みすずの生誕地とある。温泉に恵まれ、風情も効能も異なる5つの温泉郷がある。清流にホタルが舞いカジカの声が響く「湯本温泉」、山間の湯治場「俵山温泉」、長閑に効能を楽しむ「湯免温泉」、美しい海を臨む「黄波戸温泉」や「油谷湾温泉」という。

今回は温泉には関係のない観光旅行で、目指すは元之隈神社(もとのすみじんじゃ)である。海岸近くは丘の上り下りで狭いカーヴの多い道を走り、開けてきたところに駐車場がある。

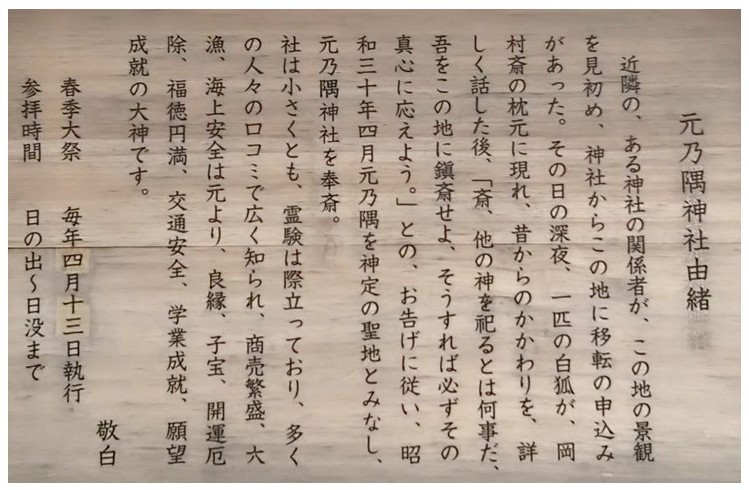

元乃隅神社は、昭和30年に、地域の網元であった岡村斉(おかむらひとし)さんの枕元に現れた白狐のお告げにより建立された。商売繁盛、大漁、海上安全は元より、良縁、子宝、開運厄除、福徳円満、交通安全、学業成就、願望成就の大神という。

昭和62年から10年間かけて奉納された123基の鳥居が、龍宮の潮吹側から100m以上にわたって並ぶ景色が特色だ。アメリカのニュース専門放送局・CNNが平成27年(2015)に発表した「Japan's 31 most beautiful places」(日本の最も美しい場所31選)の一つとして選ばれた。

これをきっかけとして外国人を含む観光客の参拝が急増したが、長い社名が外国人にわかりにくいという事もあり、平成31年(2019)1月に社名が元乃隅稲荷神社から元乃隅神社に改名された。

神社本庁によれば、神社の改名は「基本的にはない」が、創建時に宗教法人格を取得しておらず、いかなる法人格も取得しない個人事業で改名は自由であり、鳥居等の扱いも「岡村家の個人所有物」という位置付けという。

海岸の方に降りて行き下から鳥居を潜って登ると小さい祠がある。お稲荷さんが祀られているようだが、人が多くてお参りのしてよく見ていなかった。

それから、更に階段を上がり、高さ約6mの大鳥居の上部にある賽銭箱にお金を放り上げるようになっている。見事、賽銭を投げ入れることができたら願い事が叶うと言われているらしいが、ほとんどは入らずに落ちてしまい鳥居の柱に設置している賽銭箱に入れることになる。

添乗員さんは見事に1回で入れていた。後で聞いたがまだ22歳と若い男性で、体育会系のがっちりした身体の人だった。後は、母娘連れの娘さんが何回目かで上手く入れていたのを見たが、この娘さんも背が高くモデルのような人だった。

観光地として有名になっているらしく、休日には駐車場に車が順番待ちになってしまうこともあるようだ。土産店もだんだん増えていくのだろう。神社というより赤鳥居の中を歩くのが目的だが3分程度だ。伏見稲荷の方がもっと多いのである。実質は30分程度で次に向かうことになる。

元乃隈神社 説明看板

上から鳥居の眺め

下から鳥居内を潜って上がる

上左:いったん降りてから上がる 上右:上を見る 下;最後は急な階段になる

上左:本殿 上右:稲荷さん 下:賽銭箱が上にある鳥居

上左:上からの入り口 上右:下の入り口を見る 下:岩場に龍宮の潮吹 風で波が吹き上がるらしい

(5) 千畳敷

(5) 千畳敷

元乃隅神社の後は、来る時に入り口を見てきたが千畳敷に向かう。山というか丘を超えて隣の海岸になるのだ。しかし、ここは海辺から離れた台地であった。

日本海に面した向津具(むかつく)半島付け根部の頂上(標高333m)に広さ約26,400平方mの草原。北側には日本海が一面に広がり、萩六島村や見島が見渡せ、風光明媚な場所で、フォードから販売された自動車のCM及びポスター写真のロケ地として使われたこともあるという。

高台には、ハマユウ、ツツジ、ツバキ、サザンカなどが植えられており、四季折々の花が高原の一角を染め、夏の夜には、日本海に浮かぶ漁火が望め、人里離れた自然を満喫できる場で、絶景を眺めるキャンプ場としても人気があるという。

半島の頂上部にあり、この一帯では常時強風が吹いているため、中国電力をはじめとする風力発電用の風車が複数設置されているようだ。公園になっていて喫茶店がある。

しかし、この時は霧がかかっていて見晴らしは最悪で展望所に上がってみたが何も見えない。天気がいいと見晴らしはいいのだろうが。展望所下の喫茶店も閉店状態で誰もいなかった。

駐車場にも車が数台で観光に訪れる人はいないのだ。早々に引き上げて次に向かうことになる。これなら元乃隅神社でもう少し時間を取って方がよかったと後で思うのだが、天候は良かったのでこんなに霧がでているとは判らなかったのだ。到着前の上がって来る時に雲が多くて雨かなとは気づいてはいたのだが。

上:千畳敷標識 下:広い草原と駐車場

少し高い展望所から ガスで霞んであまり見えず

(6) 角島大橋

(6) 角島大橋

バスツアー次は下関市に向かう。今回のツアーで最北になるのかな。下関市は、山口県の西部の市。人口規模、経済規模ともに山口県では最大の都市で、中核市及び中枢中核都市に指定されている。人口258000人。

古くから関門海峡北岸に面する港湾都市として栄えたこともあって人口規模は、中国地方で広島市、岡山市、倉敷市、福山市に次ぐ5番目の人口規模の都市である。

下関訪問はこれまでは関門海峡沿いの名所旧跡の観光中心であったが、今回は日本海側になる豊北の方角で角島(つのしま)を目指すのだ。

角島は、山口県下関市豊北町大字角島の日本海(響灘)上にある島で山口県の北西端。北長門海岸国定公園に含まれる。人口726人。牧崎と夢崎の2つの岬がウシの角のように突き出している様から角島と呼ばれた。

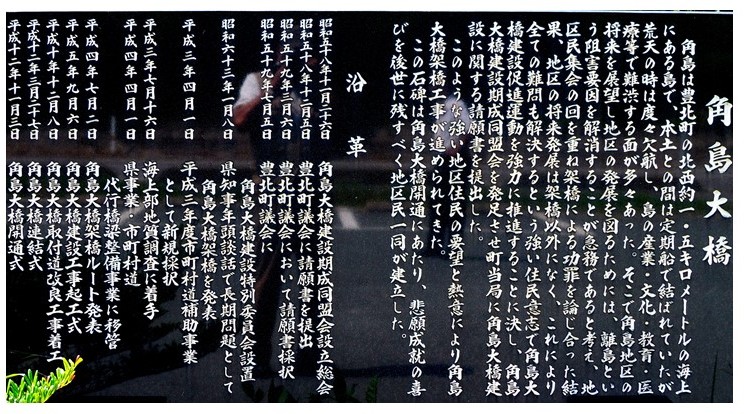

本州とは海士ヶ瀬戸で隔てられていたが、平成12年(2000)に1780mの角島大橋が竣工。完成当初は通行料金が無料の離島架橋としては日本最長であったが、今はいくつかできていてその記録はないそうだ。伊良部大橋(沖縄県)は全長3,540mとある。

テレビCM、特に自動車のCM(レクサス・GS450h、三菱・ギャランフォルティス、スズキ・スイフト、日産・ノートなど)のロケ地として、多く採用されたことで一躍観光地として脚光を浴びるようになったという。

本州側の海土ヶ瀬公園(あまがせこうえん)は、角島大橋横にあり角島の入り口から、角島大橋を一望できる絶好のポイントで、記念写真スポット。特徴あるモニュメントや展望台など、青い海の絶景が見渡せる。観光案内所も近くにあった。

橋の入り口の横断歩道から正面に橋を撮るといいのだが、車が来るので危ない目に遭うことがあったそうで、絶対に横断歩道では立ち止まらないように注意された。しかし、家族連れの若い人たちはど真ん中で撮っていた。車が待ってくれることを前提にしているのだ。

公園の駐車場にバスは止まり、横断歩道を超えて反対側に展望所があり、ここからも美しい景色が撮れた。

20分ほどでバスに戻り、角島大橋を渡るが当然ながら駐車禁止なので、途中では停まれない、開設当初は途中にビュースポットがあったそうだが、緊急時以外はダメになったようだ。有名になって訪問者が増えて事故の危険がましてきたからだろう。実際に無茶するドライバーもいるので事故も発生していることだろう。

橋を渡って左側に瀬崎陽の公園(せさきあかりのこうえん)がある。かつて島の岬にあった燈明台のあかり(陽)が、付近を航行する船の安全を守ったという伝説からこの名前が付けられたという。橋と海士ケ瀬を一望でき、島内屈指のビュースポット。しかし、雑草が高く茂っていて見晴らしはあまりよくなかった。

角島大橋説明 (瀬崎陽の公園にある)

海土ヶ瀬公園側 下:海土ヶ瀬公園からの眺め

海土ヶ瀬公園側から角島大橋に入る(よくポスターに掲載されている)

海土ヶ瀬公園側 左:橋左の展望台から 右:橋右から

橋を渡るバス内から

橋を渡って瀬崎陽の公園から