(7) 角島灯台・しおかぜコバルトビーチ

角島に渡って瀬崎陽の公園(せさきあかりのこうえん)で角島大橋の写真タイムを済ませてから、島の中央部から北西部の夢ケ崎にある角島灯台にくる。

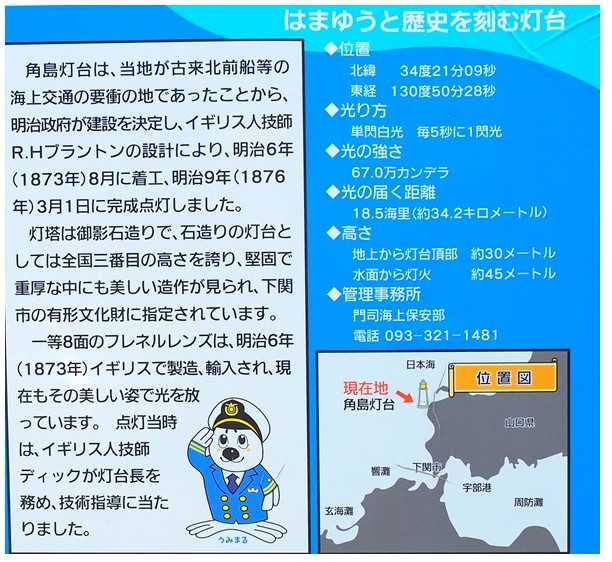

明治 9年 3月に点灯した灯台で海抜わずか13mの低地であることから,当時としては数少ない高い塔となっている。地上30mの塔は,24mの高さまで荒磨きの花崗切石の装石積で,上部は切込みを入れた切石を装飾的に配し,柔らかい感じを出している。

灯塔内部も花崗切石で,105段の螺旋階段が外壁と巧妙に組み合わせられて堅固な造り。灯台のレンズは高さ2.59mの第一等レンズで、正八角形のフレネルレンズで1874年イギリス製。灯塔は総御影石造り、日本に2基しかない無塗装の灯台の一つ(もう一つは男木島灯台)。

「灯台の父」と呼ばれるリチャード・ヘンリー・ブラントンの設計による最後の灯台で、日本海では初めての洋式灯台。この灯台は、歴史的文化財的価値が高いAランクの保存灯台で、日本の灯台50選に選ばれている。

北長門海岸国定公園内に含まれ、灯台周辺は下関市立の角島灯台公園となっている。灯台守の宿舎であった退息所が復元され資料館となり、参観灯台として常時内部が一般公開されている。

有料ながらツアーでは見学に入っていて灯台を上る。105段で廻りながら上がるので目も回りそうだった。最後の上がる所は急な細いハシゴで子供には怖い場所だ。降りてくる人とはギリギリですれ違う、下り優先で上る人は避けるルールだったが。

どうにか上がって上からの眺望を見る。周囲は何もないので見晴らしはいいものだ。でも、次々と上がってくるので降りたいが、詰まってしまって身動きがしばしできなかった。

子供の鳴き声がして、どうやら急なハシゴ段で戸惑ってしまったようだ。時間にして5分程度だったかも分からないが待ち時間はひどく長く感じた。先が見えないのでどうなっているのか分からないのだ。

やっと動き出して降り始めるが次々と上がってくる人がいて、降りるのを待てと叫ぶおばちゃんがいる。しかし、降りないと上は一杯で上がれないのだが、分かっていないようで強引に降りてしまう。

早めに入ってよかったのだが、暑い蒸し風呂状態の灯台の階段で動けなくなるのだった。我々は添乗員さんから、一度に無理なので半分づつにしてと言われてそうしたが、他の団体や家族連れがお構いなしで入ってきたの渋滞になってしまったのだ。

灯台から少し離れた場所でバスは待機していて、予定よりも10分ほど遅れて次は向かう。島の中間あたりには海水浴場がいくつかあるようで、しおかぜコバルトビーチで休憩になる。

沖縄のようなマリンブルーの海を満喫できるとあるが、海岸までは入浜料がかかるので流石に泳ぐ訳でもないので誰も行かなかった。道路から見ているだけだ。

反対側には「しおかぜの里角島」という店があり、土産を買う人が多くなっている。他にも海産物の加工販売をしている店もあって、結構おばちゃん連中には楽しめたのだろう。

角島灯台 説明

上:角島灯台 下:周辺の公園

灯台上からの眺め

しおかぜコバルトビーチ

(8) 福徳稲荷神社

(8) 福徳稲荷神社

角島の滞在は1時間程度で、角島大橋を渡り本土に戻る。バス内から角島大橋の写真を撮るが写りはよくなかったので記録しない。そして下関の中心方向へ響灘の海岸に沿って走る。

バス内では昼食を食べる人が多く、予約したホテルで準備してくれた弁当か、ホテル前のコンビニや、コバルトビーチ前の店で買ったおにぎりやサンドイッチなどを食べている。このツアーは移動時間が長いので昼食は自由食で、バス内でとなってしまうのだ。

角島のある豊北町をでてから30分ほどで隣の豊浦町の福徳稲荷神社の訪問になる。下関中心と角島の中間あたりに位置する。今回は下関の中心には行かずに、ここから山口市に向かうのだが。

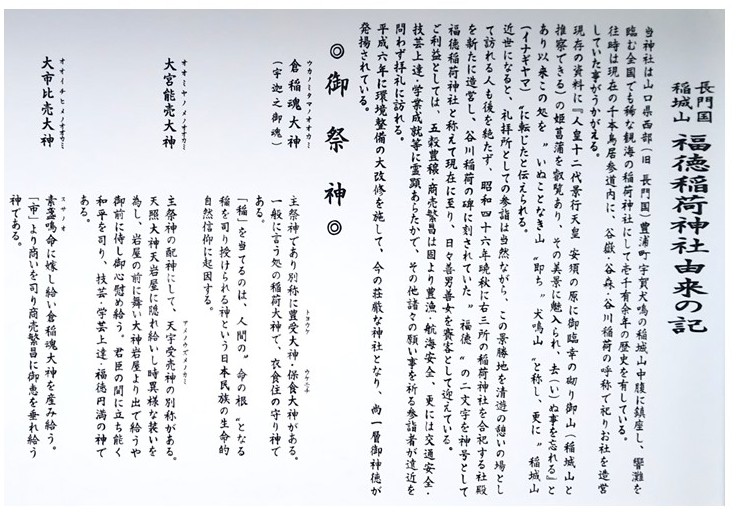

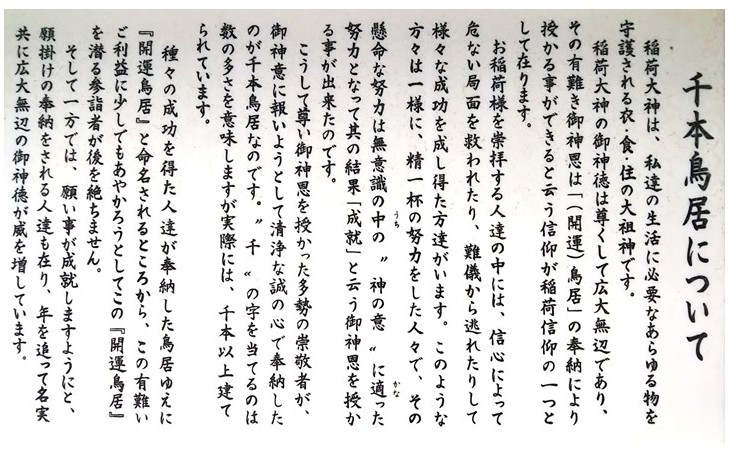

福徳稲荷神社は朱の大鳥居と千本鳥居が絶景ポイント。福徳稲荷神社の正式名称は「長門国稲城山福徳稲荷神社」と言われ由緒の古い神社のようだ。

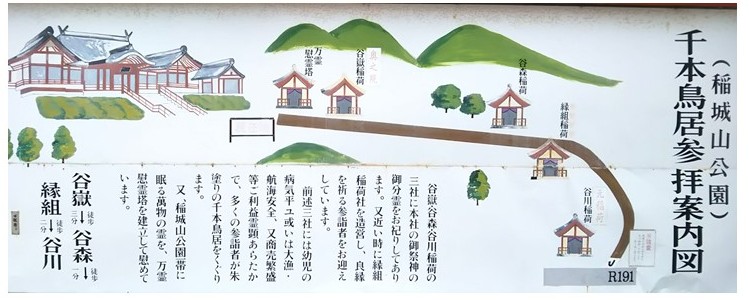

道路から本殿まで続く参拝道には、「千本鳥居」(別名「開運鳥居」)と呼ばれる赤い鳥居がびっしりと連なっている。様々な成功を収めた方々が奉納したものという。

社殿の建つ高台は、地元では稲城山(いなぎやま)とも犬鳴山(いぬなきやま)とも呼ばれており、『福徳稲荷神社』はこの地名にあやかって「犬鳴のお稲荷さん」とも呼ばれる。特に、初詣や旧暦5月23日の二十三夜祭には多くの参拝者で賑わうという。

地元の信仰を集めるお稲荷さんで、ご利益は、開運、商売繁盛、家内安全、航海安全、学業成就、交通安全、豊漁祈願と多彩だ。観光バスの停まれる広い駐車場には、他にはきておらず乗用車が数台きているのみだった。

また、駐車場の右横に千本鳥居の参道が続いていて、途中からであるがここから上まで歩いた。下に降りていくと走ってきた道路まで出れるようだ。

千本鳥居を抜けて本殿はさらに高い場所にあって、そこでお参りし振り返って海の風景を大鳥居と一緒に眺めて、しばし境内を歩いて駐車場に戻った。休憩所もゆったりしたものがあるし境内も広くて中々いい場所であった。30分ほどの滞在で次に向かう。

福徳稲荷神社 説明看板

上左:赤が目立つ 上右:千本鳥居参道中間点から入る 下右:上の出入り口

千本鳥居説明

上左:大きい鳥居 上右:本殿 下:階段したから本殿を

上:本殿前から下を見る 下左:境内から本殿方向 下右:大鳥居前(内側から)

(9) 瑠璃光寺

(9) 瑠璃光寺

海岸沿いから内陸部に入り下関市中心には行かず、秋吉台に来た時の美祢市に入り秋芳洞へ行く道の近くを通過して、山陽自動車道を一部通り山口市にきて最後の訪問地である瑠璃光寺に来る。この間は1時間半ほどあって、食事後でもあり居眠りをしている人が多かったようで辿った道を覚えていないのだ。

山口市は、山口県の中央部に位置し県庁所在地。しかし県庁所在地でありながら市内総生産では人口規模で上回る下関市に次ぐ存在で、県内において経済的に大きな求心力がないそうだ。

関門都市圏と広島都市圏に挟まれた谷間の地域という。人口は、19.5万人で、鳥取市、甲府市を抜き合併によって最下位を脱出し県庁所在地の人口では全国45位になった。

南北朝時代の延文5年/正平15年(1360)に周防国を平定した大内弘世が大内氏の本拠地を吉敷郡御堀氷上(現在の山口市大内御堀)から現在の山口市中心部に移したのがルーツという。

室町時代には大内館が築かれ、日明貿易が行われる。応仁の乱以後には乱を逃れてきた文化人を歓迎したので大内文化、「西の京」として栄え、戦国時代には大内義興、大内義隆が市街を整備し栄華を極めた。

義興に庇護され後に京へ戻った室町幕府10代・12代将軍の足利義尹(義稙)、雪舟、フランシスコ・ザビエルなど、この町に縁のある人たちが多いのだそうだ。大内氏の滅亡後、毛利氏の支配のもとで山口奉行が置かれたため山口は防長二国における政治的中心地となった。

関ヶ原の戦いののち、防長二国に減封された毛利輝元が萩に居城(萩城)を構えたため、山口の政治的中心性は一旦消滅することとなった。江戸時代の間、吉敷毛利家の領地となり萩と三田尻(現在の防府市中心部)を結ぶ萩往還の中継地として栄えた。

幕末になると、長州藩は藩庁を萩から山口へ移すことになり、山口はふたたび防長二国の政治的中心地となった。山口に移された藩庁は山口政事堂と呼ばれ、長州藩における討幕運動の拠点となった。明治に入ると廃藩置県が実施され、長州(山口)藩庁は山口県庁にそのまま移行したとある。

瑠璃光寺前には広い駐車場があり、大きい土産屋さんが並んでいた。お寺も公園になっていて広い境内だが自由時間は30分程度なので、お参りに行って戻ってきたという感じになった。

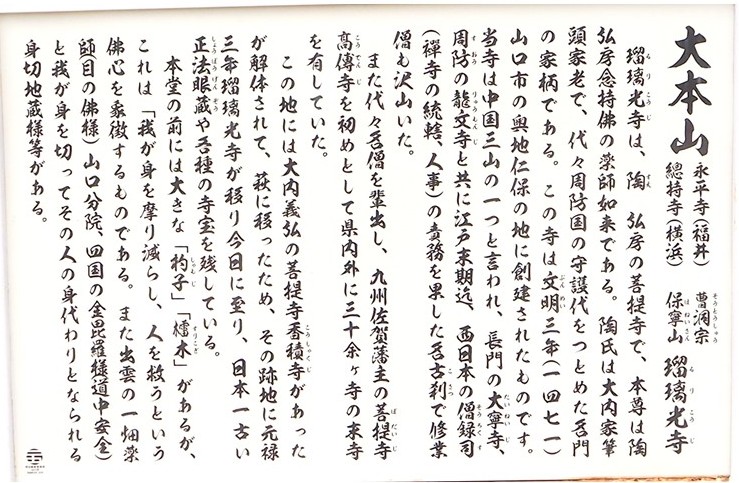

瑠璃光寺(るりこうじ)は、山口市香山町にある曹洞宗の寺院で山号は保寧山、本尊は薬師如来。国宝の五重塔を中心として、境内は香山公園と呼ばれ、桜や梅の名所になっている。

大内氏全盛期の大内文化を伝える寺院で、「西の京・山口」を代表する観光名所という。香山墓所は「毛利家墓所」のうちの一つとして国の史跡に指定されている。

元々は25代大内義弘によって香積寺として創建され、さらにその菩提を弔うために次代盛見(もりはる)によって五重塔が建立(完成は盛見没後の1442年)された。江戸時代当初、香積寺は毛利輝元によって萩へ移築されたが、山口の住民の嘆願があり五重塔のみ残された。その後、仁保にあった瑠璃光寺が元禄3(1960)年に現在地に移ったという。

五重塔は歴応2年(1339)の応仁の乱(足利義満との戦い)で亡くなった大内義弘の霊を弔うため、弟の盛見が嘉吉2年(1442)に建築。大内文化の最高傑作と称され国宝に指定されいる。京都の醍醐寺、奈良の法隆寺、そして山口の瑠璃光寺と、日本三名塔の1ついわれるらしいが。

高さ 31.2m で屋根は檜皮葺。二層にのみ回縁(まわりえん)がついているのが特徴。建築様式は和様だが、回縁勾欄の逆蓮頭や円形須弥壇など一部に禅宗様(唐様)が採り入れられている。初重(1階)には日本の仏塔では唯一となる円型の須弥壇があり、僧形の大内義弘像と阿弥陀如来像を祀っているという。

五重塔の近くまでは行っていなくて写真を撮っただけになった。時刻は15時頃になっていて大阪まで帰る時間で、ここで大阪から来た時のバスに乗り換えて戻るのだ。

山陽道や中国道など経由し、3箇所のSAでトイレ休憩があって大阪難波には7時間後の22時頃に帰着となった。

瑠璃光寺 説明看板

上:瑠璃光寺前 下:山門前

本堂

上:五重塔 下左:回廊と池 下右:鐘楼のあった場所