上左: ミス山形の中で民謡歌手 大塚文雄 中下・右:ロック風も

酒田ICから日本海東北自動車道に入り、鶴岡JCTから山形自動車道になる。山形まで時間があるので、1時間ほど走った月山湖パーキングでトイレ休憩をする。出羽三山に行った時も反対路線でトイレ休憩した想い出があるが、すごい雪の中で何も見えなかった。

自動販売機以外は何もないが、名前の通り月山湖(寒河江ダム)に面していて、湖内に遠いが噴水が見える。出羽三山遥拝の聖域に「水と月を結び」「月を水に呼び込み」「月水に映す」寒河江ダムのシンボルモニュメントで112mの月山湖大噴水とある。

ガイドさんからの説明で、月山湖大噴水の噴射高「112m」の逸話として、「112」のキーワードになっている。寒河江ダムの高さ(提高)が「112m」、ダム建設のために移転された戸数が「112戸」、ダムの横を通る国道、月山花笠ラインは「112号」、寒河江ダムの完工式の日時が「11月2日、11時20分」だったという。

噴水はほぼ1時間ごとに時期時間限定で上がるそうだ。この時は終わる前で低くなっていた。

山居倉庫(さんきょそうこ)

表側は、食堂に土産屋の酒田市観光物産館になっていて、裏側には以前の面影が続く

左上:女優 加藤紀子

上左:山形出身歌手 工藤あやめ 上右:山形まいこさん

1.2KMのコースを約150団体で、約13000人が踊るのだ。踊り方もいろいろあるようだが、傘を回すのや、ダンスグループはそれなりのダンス風、はやりのタップダンス風など趣向を凝らした新しいグループの参加もある。

竿燈まつりは男性主体で演技を見せた。一部で男の子たちも見せていたが。山形j花笠まつりは、男性の踊り手もいるが、女性の踊り手が圧倒的に多いようだ。

予定の時間を過ぎても列は続くのだが、21時30分で終わりの放送があり、その場で解散になる。道具もあまりないので解散は早いものだ。

見学者もそれぞれ帰途につくのだろうか。我々はホテル前にいたから、終わればすぐに部屋に戻るので、この日は早く休める。

明日はもう最終で帰ることになる。

時々 休憩が入り、間隔調整で歩いて進むことも見たいグループが素通りというこも

花笠まつりは、スゲ笠に赤い花飾りをつけた花笠を手にし、「花笠音頭」にあわせて街を踊り練りある祭である。山形県内など数か所で開催されているが、例年8月に山形市で行なわれる「山形花笠まつり」が広く知られている。

花笠まつりで歌われる「花笠音頭」の起源は諸説あるそうだが、大正中期に尾花沢で土木作業時の調子あわせに歌われた土突き歌が起源といわれ、昭和初期にこれが民謡化され「花笠音頭」(またの名を「花笠踊り唄」といわれる)となった。踊りについては、菅で編んだ笠に赤く染めた紙で花飾りをつけたものを景気づけに振ったり回したりしたのが発祥といわれている。

昭和38年(1963)に「蔵王夏まつり」のイベントの1つとして「花笠音頭パレード」が始まり。その後、昭和40年(1965)から「山形花笠まつり」として独立しとという。

上左:静かな時、その後、順番に通ってくる 女性の多いグループは華やかだ

パーキングで休憩のあとは、山形市街地のホテルまで1時間40分ほど走った。 この日は宿泊ホテルで夕食があり、花笠まつりもホテル前の道路が会場なので移動もなく楽だ。お世話になったバスはこの日でお別れで、バスは明日から別のツアーへ行くようだ。ガイドさん、運転手さんとは最後だった。

部屋に荷物をおいて、夕食をしてホテル前の座席を確認するが、すぐには椅子を設置してくれない。時間があるようだ。でも、周囲は道路沿いの両側にシートを敷いたり、椅子を持ち込んだりで一杯になっている。

やっとホテルの人が座席を並べるが、我々にツアーの割り当ては3列になり。前列に座る人でもめる。これまでは添乗員さんが、予め座席ナンバーの札をくれたので、それで従ったが、この日は添乗員さんも席がどこになるか知らされていないようで、並べてくれてからなのだった。

一度も前列に座っていない人が優先というが、忘れたのかいつもちゃっかり座る人は黙って座ってしまう。文句をいう人がいて揉めていたが、どうでもいいので黙っていた。2列目になったが仕方ない。

花笠踊りはグループでスタート地点から踊ってくるので、スタート地点近くに行って当初は人の間から見ていた。動いているし、大勢なので写真のシャッターチャンスは難しい。多数撮った中から選ぶのも大変だ。

月山湖パーキング 噴水が終わる前で低いが

元滝伏流水から元の7号線に戻ったようで、やがて山形県になり酒田市になる。約1時間程度かかったが、この日の昼食場所の山居倉庫(さんきょそうこ)に着く、ここも観光時間もあるが先に昼食で、この日は少し遅い12時40分になっていた。

食後は自由行動で周囲を歩く、ここは米穀倉庫で、2重屋根になっていて、倉の内部は湿気防止構造・ケヤキ並木と自然を利用した低温管理倉庫 という。

明治26年(1893)、酒田米穀取引所の付属倉庫として旧庄内藩酒井家により当時の鵜渡川原村に建設され、管理・運営も酒井家が行った。昭和14年(1939)に取引所は米穀配給統制法によって廃止されたが、倉庫は引き続運用されている。

敷地は元々酒田市内を流れる新井田川の中洲(山居島)で、港が近く舟運にも適していたが地盤が軟弱だったため、約3.6メートルの高さの盛り土と石垣を設置、基礎の下に長さ約3.6メートルの杭を打ち込んでいる。完成の翌年の明治27年(1894)に発生したマグニチュード7.0(7.3とも)の庄内地震では、倉庫自体への損害は僅かなものに留まったとある。

建設された14棟のうち12棟が残り、1棟が「庄内米歴史資料館」、2棟が「酒田市観光物産館 酒田夢の倶楽(くら)」として一般開放されている。他は倉庫なので内部には入れないが外部を1周して雰囲気を感じる。

倉庫の裏側(西側)には、 テレビや雑誌で紹介される「山居倉庫と欅並木」がある。また、NHKの連続テレビ小説「おしん」のロケ地でもあったという。

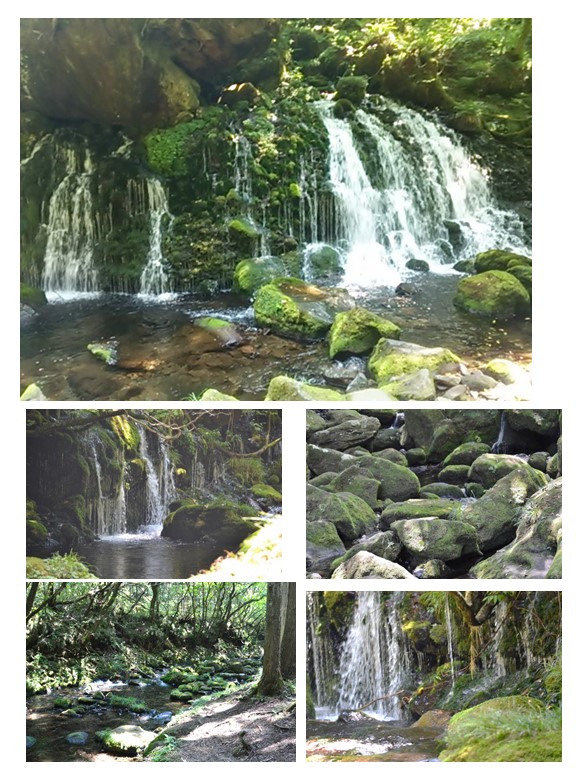

この日の寄り道は、元滝伏流水になる。ねむの丘から30分ほど山間に入ったようだが、にかほ市象潟町にある元滝川に懸かる滝で、鳥海山の伏流水が流れ出し滝のように落ちていて、高さは5m程で緑の苔と白い水が綺麗な滝。伏流水なので年中安定した水量が流れ落ちているようだ。

更に200m程上流に高さ約20mから直下で深い滝壺へ落下する「元滝」があるらしいが、道が崩れているようで、現在は伏流水から上流は通行止めの札が掛かっていた。

日本海沿岸にそびえ立つ鳥海山は、海からの湿った空気が山肌を吹きあげ、多い年は年間12000ミリ以上の雨や雪を降らせる。「元滝伏流水」は、この鳥海山に染み込んだ水が80年の歳月をかけ、幅約30mの岩肌一帯から一日5万トンもの水が湧き出している滝。

元滝伏流水 今は水量が少ないという

4. 元滝伏流水・山居倉庫、山形花笠まつり観覧

7:20~7:40 朝食、バイキング

8:55発、携帯忘れ客あり戻り、9:05発、10:10金浦IC、10:20~10:40 象潟道の駅

11:00~11:45 元滝伏流水、12:40~14:00山居倉庫 昼食 籠御膳

15:10~15:20月湖P、17:00~17:50 夕食 ホテル 山形グランドホテル

18:30~21:10山形花笠踊り鑑賞、21:30 ホテル

秋田に宿泊した翌日は山形に向かう。山形の花笠まつり見物になるのだ。秋田自動車道を少し走り、日本海東北自動車道に入るが、まだ完成すていなくと金浦ICから国道7号線になる。日本海沿いの眺めのいい道なので気持ちがいい。

この日も暑くなってきているが、バス内は冷房で外よりは快適だ。しかし、いつものことながら暑いや寒いと文句をいうおばちゃんがいる、こういうのはほとんどは女性からの声だ。座席上の吹き出し口で調整し、着るものでも調整してほしいとガイドさんはいう。バス全体を一定温度にするのは難しいのだ。

運転席が一番大変で、日射しが正面から受けても遮れないし、エアコンも運転席は客席に合すのでよくない。40度になることもあるとガイドさんは言う。しかし、自分中心の我儘おばちゃんには理解できないだろう。

1時間半ほどになったので、トイレ休憩を兼ねて景勝地の道の駅象潟「ねむの丘」(きさかた)に停まる。20分程度だが、海沿いの公園を少し歩く、芝生の緑と海の青がきれいだ。建物内の上には行けなかったが6階の展望室からは、東に鳥海山・九十九島、西に日本海・飛島と素晴らしい風景が見られすし、4階には海を一望できる展望温泉もあるらしい。

紀元前466年に鳥海山が噴火、発生した大規模な山体崩壊による流れ山が日本海に流れ込み、浅い海と多くの小さな島々ができあがったが、堆積作用の結果、浅海は砂丘によって仕切られて潟湖ができる。

そして小さな島々には松が生い茂り、風光明媚な象潟の地形ができあがった。東西の長さは20町(約2200m)、南北の長さは30町(約3300m)を超える程度であった。江戸時代までは、九十九島・八十八潟が景勝地となったという。

文化元年(1804)に出羽国を中心として発生した津波を伴った象潟大地震で、松尾芭蕉らにより「東の松島 西の象潟」と評された景勝地の象潟が隆起して陸地化たという。

道の駅象潟「ねむの丘」