終了すると一斉に帰るのでなく、「ふれあい竿燈」があり、小若、幼若の竿燈を持ったり、大若と記念撮影をしたり、太鼓を叩いたりできる。飛び入りで観客が触って楽しめうようになっている。でも、人が多くて近寄るのも大変、たぶんこのことを知っている地元の人は早くから待っているだろう。

横を通って余韻のの残る中をホテルに向かって歩く、この日も雨に遭わず蒸し暑かったがいい日和であった。

終わって近くで見せたり担がせたりのサービスも

下:駅の通路にも竿燈を飾っている

不老不死温泉で早めの昼食をとり、能代まで国道を走り、秋田自動車道に入る。途中のパーキングで1度トイレ休憩をして秋田中央で高速から一般道にでて、秋田駅前までくる。

この日は先に駅前のホテルにチェックインして、歩いて会場まで行く行程なのだ。ホテルには16時前に着いて、祭り会場近くの別のホテルまでバスで送ってもらう。バスはたぶん郊外の別の宿に行くので、この日はバスとはこれで終わり、帰りは歩いてホテルに戻るのだ。

夕食会場のホテルは宿泊もできるが、広い宴会場にぎっしりテーブルを並べて大勢の観光客の夕食を提供している。バイキング形式なので可能だが、対応する係員も多くアルバイト学生が100人以上はいて支援してくれる。

狭いところなので長居は無用と、早めに食事して集合時間まで間があるので、バスで通るときにみたお濠のハスの花を見に行くことにした。

今は、千秋公園(久保田城跡)となっているが、慶長7年(1602)から、明治2年(1869)の版籍奉還まで久保田藩主佐竹氏の居城であった。矢留城、葛根城とも呼ばれるという。常陸から国替えとなった初代秋田藩主佐竹義宣が、自然の台地を利用して築城したもので、石垣や天守閣を持たない平城であったという。

時間はないので公園内には行けなかったが、外堀のお濠の一角にはハスが多くて咲いている花も見られたので写真を撮ってみた。ほとんどの人は珍しくもないのか素通りするが、カメラを構えてくる人も数名はいた。

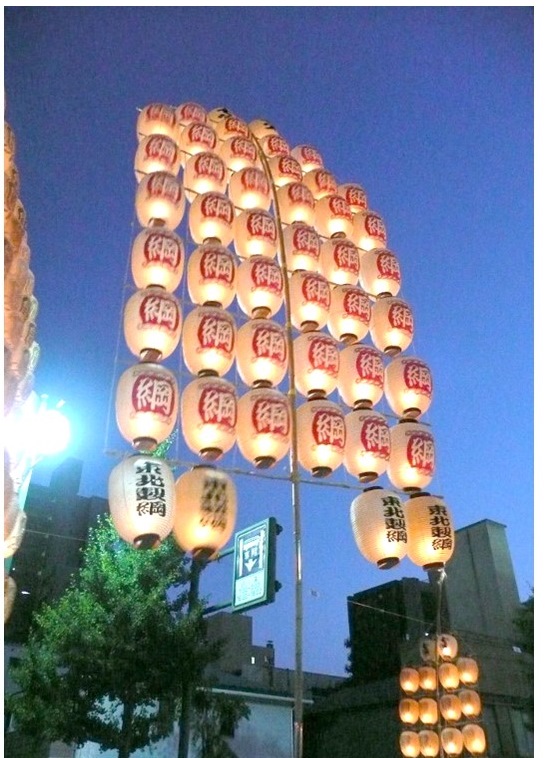

継竿をして高くなった竿燈

バランスを崩して倒れたり、竿が折れたりもでてくる

15分程度交替で次々と演技を見せてくれ、継竿をして高くしても行く、バランスが悪いと倒れるし、提灯の火が消えたり、燃えたりも時々発生する。皆さん、慣れたものですぐに提灯を取り換え、火を付けてまた立ち上げる。見事な連携であり訓練されている。

笛で休憩に入り、竿燈を倒して平にして列を整え前に進む。通過するだけで演技の見られないグループもでてしまうのだ。上手なグループもあり、竿燈の本数の多いグループもあるし、賑やかなグループが前にくるとやはり盛り上がるのだが。

休憩の後は、また笛とともに立ちあげが一斉に始まり竿燈の演技が始まる。これを資料では2回の移動とあるが、8回もしていたか、参加グループが多くなり時間も20時半終了予定が21時近くなってた。休憩の時間を短くし全グループが入れる配慮をしているようだ。

さすがに演技する人も交替でやっているものの疲れてくるので、バランスを崩して倒れる竿燈もあちこちで見られるようになる。継竿して高くしていくと先端の竿が重さでしなってきて竹が折れる事態もでてくる。折れるかもと判っていても最後の方になると無理を承知でやるらしい。

。

華やかさはないが竿に掛けた男の熱情に感動したものだ。

竿燈の妙技は観客は大喝采

竿燈は笹などに願い事を書いた短冊を下げ、それを手に練り歩き真夏の邪気を払う「ねぶり流し」が原型。ねぶり流し自体は江戸時代以前より行なわれており、宝暦年間には現在の原型があった、五穀豊穣や無病息災、技芸上達を願って、旧暦7月7日にあわせて行われる七夕行事とともに、旧暦7月15日のお盆を迎え入れるために一連の行事として現在の形になったという。

一番大きい「大若」は、高さ12メートル、重さ50kg、提灯の数46と決められている。他にも、中若、小若、幼若tと年代に合せたものがある。小さい子供の演技はハラハラするが応援も多くなる。

放送で案内されて停まり、笛の音で竿燈が立てられ、そして一人で片手で持ち上げる。肩に置いたり腰においたりいろんな立て方もある。適宜交替していくし、1本でなく数本の竿燈が各グループにあるので立ち上がると壮観だ。

周囲は暗いので提灯の灯りが目だっていいが、写真では演技する人はよく見えない。フラッシュをたく人もいるが演技に迷惑であり使わずだった。大きいし高いし、全体を収めるのは難しい、広角レンズでやっと捉えるが、当然ながら全体はボケてしまう。

上左:静かな時、その後、暗くなってきてやっと順々にくる、屋台もある

周辺は人が増えてきた。交通整理の係りの人も車の誘導に忙しくなる。乗り入れ制限地区に知らずにくるのか次々と乗用車がきているのだ。公共交通を使わない自家用車が当然に時代だから多くなる。周辺の地区からくるのは車になってしまうのだろう。

昼食をしたホテルは凄い人で、広いロビーは人で溢れている、団体ツアーばかりで、ホテル前からバスで会場に向かうのが多いのだ。バスも周辺が混雑しているので時間通りには難しいし。それでも、添乗員に案内されて次次でていく、中にはグループが判らず迷っている人も、たいがいは添乗員さんが見つけてくれる。流石に慣れているのだ。

少し減ってきたころに、我々のグループも出発になる歩いて行くので気分的には楽だ。ここからは10分もかからないが、信号待ちの箇所もあって歩いている人も多くて思ったよりも手間取った。桟敷席は道路の真ん中の緩衝帯にあり、通行止めになまで椅子の配置ができないし、渡ることもできないので、場所のみ確認する。

指定時間まで周辺で待機で、少し人波の中を歩く、大会本部で案内ビラを貰いにいくのだ。コピーの案内図は添乗員さんからいただいたが、マイクで何か配っているようなので興味もあった。歩くのも大変で道路際に座り込んでいるし、桟敷席に行く人も並んでいて、歩道は一杯でかき分けかき分けなのだ。

本部では、紙の鉢巻きと団扇に簡単な案内図をくれた。鉢巻きをして「ドッコイショー」という掛け声をかけてねと言われた。時間前に戻って待機し、開始20分前から車は止められて、椅子の設置を係員が一斉に始める。慣れた人と初めてで遅い人はすぐに判る。でも、素早く準備ができて、放送案内で自分の座席に向かう。

2段目で真ん前は見えないが、階段上で少し高いので今までよりも場所的には良かった。やがて一斉に入場してくる、横道からも入ってくるので先頭の位置にいなくても会場全体に広がるのだ。これは行進しながらの演技でなく、停まってするので会場にそれぞれのグループの竿燈がくるのだ。

お濠のハスの花 夏まつりに関係ない写真だが

名残惜しが元々行程にはないトイレ休憩場所なので、20分ほどで千畳敷海岸を発車する。そして45分走ってこの日の昼食と温泉に入る。

有名な不老不死温泉で、混浴露店風呂が海岸にある。以前にも寄ったことがあるが、この日も露店風呂に入る機会になった。観光バスも多数きていて、この付近を通るツアーは大体ここに寄るようだ。

黄金崎不老不死温泉(こがねさきふろうふしおんせん)は、西津軽郡深浦町舮作にある温泉。一軒宿の「不老ふ死温泉」があり、日本海に沈む夕日の写真が雑誌などで紹介されることが多い。ひょうたん型の混浴浴槽のほかに、女性用の浴槽も近年設けられた。

大浴場が二つあり、それぞれに入ってから昼食にした。ここは当然ながら写真は撮っていないので、資料から露店の雰囲気の写真を拝借した。

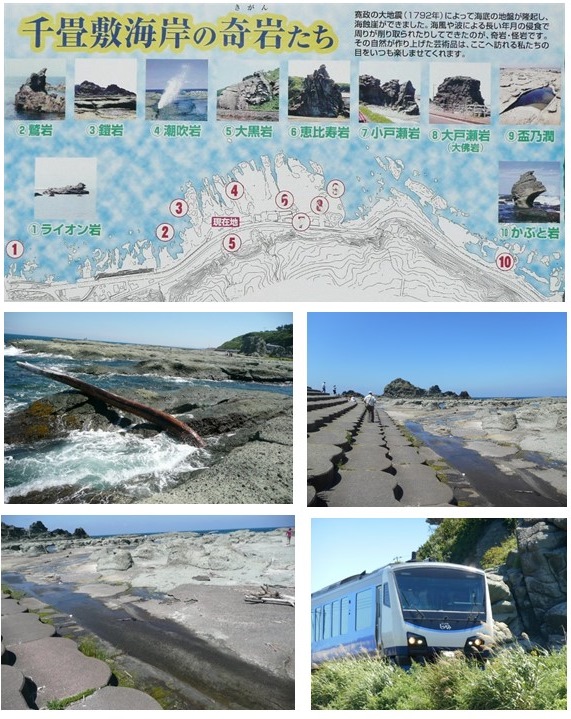

日本海沿いに走り、途中でトイレ休憩を兼ねて、千畳敷海岸でで小休憩になる。岩の上を少し歩いてみる。ここでもっとゆっくりできたら散策にはいい場所だ。夕日の見られるところもあるし。

千畳敷は、寛政4年(1792)の地震によりできた岩浜。その昔、殿様が千畳の畳を敷き酒宴をしたといわれる岩棚が広大に続いているこからついた名前らしい。千畳敷周辺は奇岩奇石が多く、大仏岩と呼ばれ、東側から見たシルエットが、丁度大仏が座っている格好に見える。兜岩と呼ばれる岩は、西洋甲冑の兜の形をしており、岩の一部がざっくりと切り取られた形をしている。

五能線千畳敷駅が道路を隔てて通っていて、この駅では、臨時快速「リゾートしらかみ」が散策時間をとって停車し、散歩することが出来る。粋な計らいでちょうど停まっている列車が見えて、能代方面へまもなく発車していった。

千畳敷海岸 右下:五能線 「リゾ^-トしらかみ」

3.黄金崎不老不死温泉、秋田竿燈まつり観覧

7:15~7:45 朝食、バイキング

9:」0発、10:20~10:40千畳敷海岸、11:15~12:10 不老不死温泉

12:20~13:00 昼食 定食

13:10発、14:30能代IC、14:50~15:50八郎湖P、15:30秋田中央IC、

15:45 ホテル 東横IN秋田駅東口、16:10発

16:20~16:50 夕食 バイキング

17:00~q17:20お城外堀 ハスの花撮影、17:45発、18:10会場確認、散策、18:40待機、

19:00~20:40秋田竿燈祭り鑑賞、21:25ホテル、

弘前のホテルに宿泊して翌日は、秋田に向かう、この日は竿燈まつり見物である。

青森はりんごの産地であり、道沿いにりんご農園がよく見られる。りんご狩りもしたいものだ。

天候もよくてドライブ日和になった。岩木山の眺望も素晴らしい

岩木山とりんご園