6.竜田川

少し休んでから正面側に降りるが、こちらは道も整備されていて散策にはいい場所だ。降りたところの前には道路を挟んで竜田川になる。この川沿いが有名な紅葉の場所なのだ。

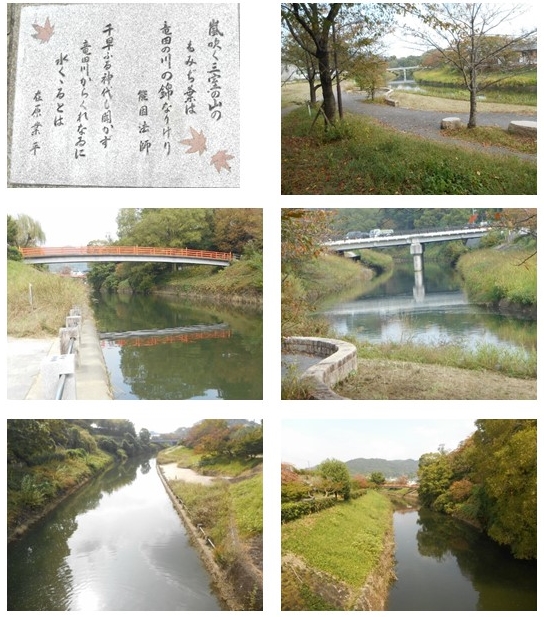

紅葉名所は古来より多くの和歌に詠まれ、百人一首では二首撰ばれている。「ちはやぶる神世も聞かず竜田川 からくれなゐに水くくるとは」(古今和歌集 在原業平)、「嵐吹く三室の山のもみぢ葉は竜田の川の錦なりけり」(後拾遺和歌集 能因法師)。近くにこの2首の石碑もあった。

竜田川、大和川水系の支流で奈良県を流れる一級河川。上流を生駒川、中流を平群川とも称する。生駒市の生駒山(標高642m)東麓を源として南流、流域に生駒谷、平群谷があり、斑鳩町で大和川に合流する。

川沿いには三竿黒があり散策している人もみかける。紅葉シーズンには大勢の日の人がくることだろう。ここは竜田大橋を中心とする長さ1.4キロメートル、面積14ヘクタールを整備した都市公園で、遊歩道の総延長約2kmとある。

途中の堂山橋で対岸に渡り、しばし歩く、本当に紅葉の頃ならばいいなあとまたため息もでてしまう。手入れがよくされていて歩くのも気持ちがいいものだ。

上左:石碑 上右:竜田川公園になっている

中・下:川に架かる橋と両岸は紅葉の頃は賑やかだろう

7.太田酒造

ここで休憩することもなく散策路の途中から、法隆寺方面の道にでてそこを歩くことになる。

歩くだけではと下見をした世話役さんが、上手いこと道筋で酒蔵を見つけて、気を利かせて試飲の予約をしてくれていた。

太田酒造株式会社といい、創業が明治2年という歴史のある蔵元で地酒と奈良漬が有名。太田酒造は、特約店制度を取り入れず、味・品質に納得された方に直接販売することにこだわっており、酒小売店では買うことは出来ないという。

銘柄は初時雨(はつしぐれ)だけで、大吟醸御香酒、純米酒、原酒などあり、いくつかを試飲した。散策中であり、まだ酔う訳にはいかず残念ながら、土産用に1本と奈良漬を買った。

奈良漬は、地元農家から直接仕入れた朝採れの茄子や胡瓜等、形は悪いが無農薬の野菜を塩漬けにし、2年半かけて5~6回酒粕で漬け変えたあと、黒砂糖、三温糖、焼酎等で仕上げる。温かいご飯にのせると、その香りが2、3倍に高くなるという。手作りらしく袋にはラベルもない。

店先と表の看板

8.竜田神社

8.竜田神社

造り酒屋さんで試飲をして、少しほろ酔いで再び歩く、後半になっていて飲んだのでお腹も空いてきた。もう少し辛抱と歩かねばならない。

次は、龍田神社を訪問する。龍田大社とどう違うのかと疑問に思うが調べてみて理解した。伝説によると、太子が法隆寺建立の地を探していたところ、白髪の老人が現れ、斑鳩の里に建てるよう告げたという。この白髪の老人に何者か尋ねると、龍田大明神の化身というので、太子は法隆寺の守護をお願いした。

そのため、法隆寺の鎮守社として、お祀りする神社(龍田神社)を創建したという。祭神が龍田彦と龍田姫の風の神様であることから、風宮とも呼ばれる。

元々の社名は「龍田比古龍田比女神社」で、後に龍田大社より天御柱命・國御柱命の二神を勧請したため、元々の祭神は忘れられてしまった。現在は天御柱命・國御柱命を主祭神とし、龍田比古神・龍田比女神を配祀している。

明治の神仏分離により法隆寺から離れ、三郷町立野の官幣大社龍田神社(現・龍田大社)の摂社となった。独立の請願の結果、大正11年3月に龍田大社より独立したとある。こちらが本流だったが、龍田大社が上にできたということのようだ。

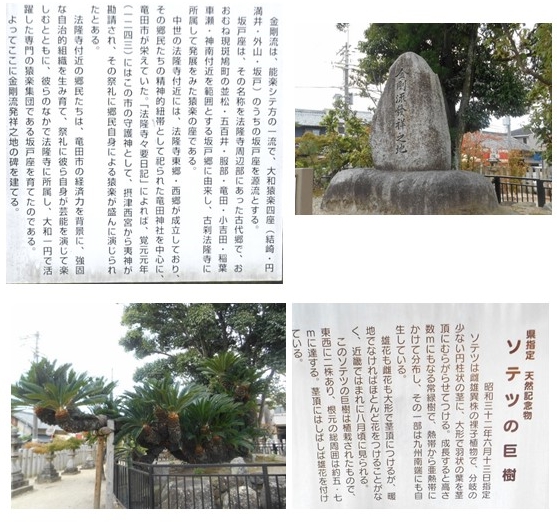

竜田神社

境内にある蘇鉄の巨木は樹齢1200年といわれていて、奈良県の記念物の指定を受けている。また能楽「金剛流」の源流坂戸座の発祥の地でもある。両方のことは説明看板の写真にて紹介する。

9.藤ノ木古墳

9.藤ノ木古墳

龍田神社は斑鳩町になっていて、法隆寺方向へ向かう。天候はいいというか暑くなってきてゆっくり休みたいとも思うが、住宅内でありそうもいかないし道は問題ない。少し上りになってきて藤ノ木古墳や法隆寺の案内標識もでてくる。観光客が多いから標識も完備している。

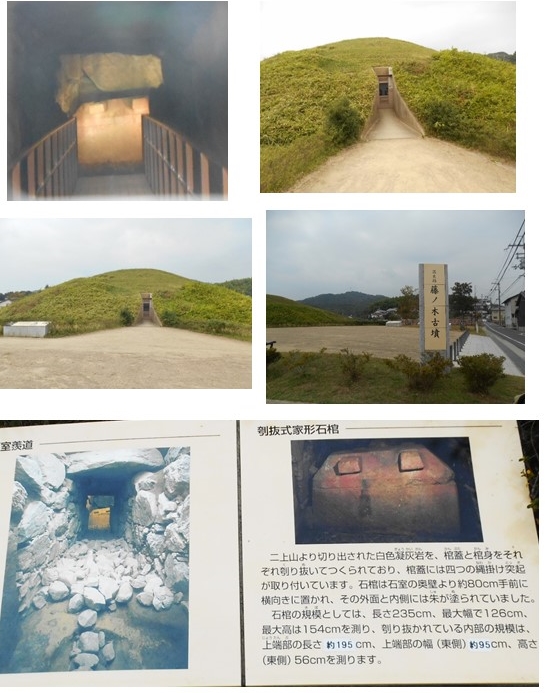

藤ノ木古墳は、整備されてきれいになっていた。以前来たときは掘り返したようになっていて、立ち入り禁止の頃だったのだ。

藤ノ木古墳は、直径約48m・高さ約9mの円墳で、昭和60年〈第1次〉と昭和63年〈第2・3次〉に3回の発掘調査を実施して、古墳のつくられた時期を、古墳時代後期の6世紀後半と推定した。

今は消失して存在しない宝積寺という寺が、この古墳を守り供養してきた。そのため盗掘の被害に一切遇わず、埋葬当時の背景を知るに大変貴重な品が多数出土した。出土品の中には象や兎などをあしらった華麗な馬具が発見されていて、朝鮮大陸からもたらされたものと推測される。

家形石棺には2名の成人男性が埋葬されていて、1名は何らかの理由で殺害されたらしいことが、骨などから鑑定されている。石棺からは、被葬者ととも刀剣やたくさんの装飾品が発見されている。

法隆寺に残る記録には、「ミササキ」「ミササキ山」と記されており、崇峻天皇陵と記すものもある。その後、発掘調査が進むに従い、斑鳩地方に勢力を持ったと思われる物部氏、蘇我氏、平群氏等の諸説が提示されいるが、 定説化したものはない。しかし、「穴穂部皇子(あなほべのみこ)と宅部皇子(やかべのみこ)の合葬説」が有力とされている。

出土品一括は日本の古墳文化研究上価値の高いものとして、国宝に指定されている。出土品は文化庁所有で、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館で保管・展示されている。以前に博物館で鑑賞してきらびやかな装飾品だったと覚えている。

説明の石碑があるが、他にはあまり見るものはない。ただ、公園風になっているので休憩にはいい場所だ。周囲は住宅が並んでいるので環境は今一つかも。

左:覗き窓から内部を見る 上右:入口だが入れない 覗き窓がある

コスモス畑が隣に広がる

古墳は法隆寺西院伽藍の西方約350メートルに位置していて、小休止後は法隆寺方面に向かう。今回は昼食を先に近くで食べることになっていて、法隆寺はオプションで行きたい者だけいくことになる。

そして、食事は簡単な懇親会になってしまったので、時間的にも遅くなり、入るならばゆっくり回れるときがいいし、何回かきていることもあって、法隆寺見学は結局はパスして帰途についた。