そして、後楽園を出てガイドさんと別れてすぐ隣の県立博物館に入った。ここではあまり見るものはなく写真も撮れないので、資料から説明のみ簡単に記載する。

ここは現在の岡山県域の中心になり、古代に繁栄した吉備国をはじめとした原始・古代からの数多くの文化遺産を収集・保存・展覧を目的とし、昭和46年(1971)8月に岡山県政100周年の記念事業の一環として開館した。収蔵品には国宝の鎧、国の重要文化財の絵画、刀剣、考古資料等が含まれる。

この後は、岡山駅まで街並を見ながら戻ります。保存してほしい古い建物があり歴史を聞きたいが余裕もない。街の区画がほぼ碁盤の目になっていて方向さえ判れば道は迷わないのは助かる。

予定時間よりも早めについて、帰りの新幹線で食べる弁当や飲物を買って帰途についた。時間的にはやや勿体ないところもあったが、日帰りとしては仕方ないか。機会があれば、またゆっくりと他の名所も含めて見学してみたい。

茶畑を過ぎて右に土産屋があり、ここあたりは人も多くて、土産屋は混んでいる。きびだんご、ままかり、むらすずめ、もみじまんじゅうもある。それに白桃酒やマスカット酒、地ビールなども。

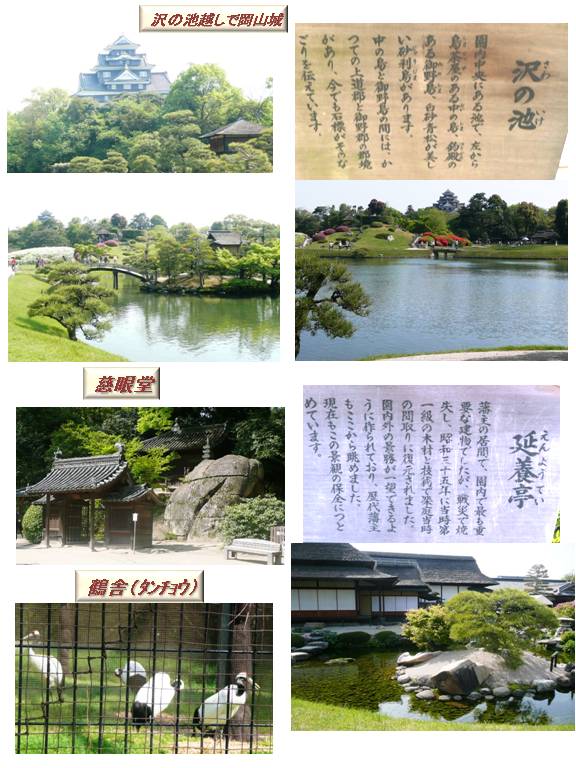

土産はここでは買わなかったが、その横に大きい岩があって、慈眼堂(じげんどう)がある。池田綱政が元禄10年(1697)に池田家と領民の繁栄を願って建立し、観音像を祀ったが、今は空堂となっている。 岩と見たが、花崗岩を36個に割って組み上げた烏帽子岩(えぼしいわ)らしい。また門や板張の腰掛などが残っている。

そして左一帯は池の鯉に餌を与えている家族連れが結構いるが沢の池だ。園内中央にある池で、左から島茶屋のある中の島、釣殿のある御野島(みのしま)、白砂青松が美しい砂利島がある。中の島と御野島の間には、かつての上道郡と御野郡の郡境があり、今でも石標がそのなごりを伝えている。しかし、ここへは行っていない。遠くから見ているだけ。というのも土産屋に寄っている人を待っていたのだ。

やっと揃い次は鶴のいる所へ、もともとは丹頂鶴がいたが戦災で全滅し、昭和31年、岡山にいたことがある中国科学院の郭沫若さんから、途絶えたままだったタンチョウ2羽が贈られ、その後、釧路市の協力で生まれ育ち園内によみがえった。現在では6羽を鶴舎で飼育していた。名前も付けられているが、オスは1羽のみだ。

次第に時間も過ぎておりボランティアガイドさんの約束時限が迫ってきて、最後は正面門近くで延養亭を見る。藩主の居間で、園内で最も重要な建物だったが、戦災で焼失し、昭和35年に一級の木材と技術で築庭当時の間取りに復元された。園内外の景勝が一望できるように作られているそうだ。

地図では園から外にでて東の方に井田があって、ハス池があるようだが、今回は行かなかった。ここから左に回って梅林や桜林を通過し、千入の森(ちしおのもり)という看板前を見る。春の芽吹きや、錦織りなす秋の紅葉が美しい楓林で、園内名勝の一つ。千入とは幾度も染めるという意味で、築庭当時からこの名が付いている。

右に茶畑もある。築庭当時からこの位置にあり、江戸時代には、ここで作った葉茶は、藩主がふだんに飲むお茶として使われた。 今でも毎年5月の第3日曜日に茶つみ祭を行うという。

左は井田(せいでん)で、昔は園内に広く田畑が作られていたが、今は井田だけがなごりを伝えている。井田とは中国周時代の田租法で、四角に仕切った形に作る。ボタンの花が見え、田んぼがわずかにある。

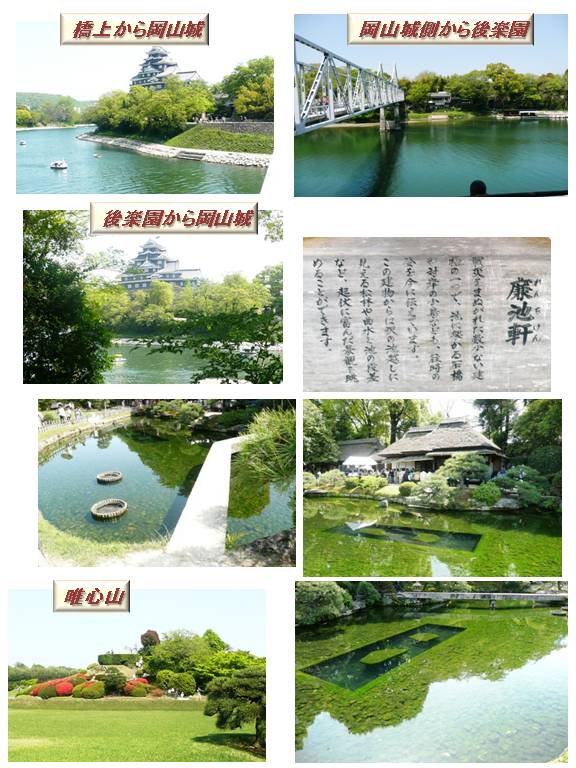

南門から入場して、右手の廉池軒と池を見る。戦災をまぬがれた建物の一つで、池に架かる石橋や対岸の小島など往時の姿を残す。廉池軒は茶会の人で一杯だった。着物姿の女性が目立つ。この園内の各所で各流派の茶会があったようで賑やかだった

(下)

しばらく眺望を楽しんで人ごみを抜けて右に降りるとここにも建物があって、中は座っている人で一杯で入れない。流店(りゅうてん)と言われて戦災を免れて残っているそうだ。中央に水路を通し、色彩に富んだ石を配している。藩主の庭廻りや賓客の接待などで、休憩所として使われた場所という。

この横に行くと花菖蒲畑があり、咲き始めている花もあってきれいだ。また、近くには桜や梅などの木があり季節ごとの花々も楽しめるようになっている。

菖蒲を観賞して、また右方向へ歩く。花交の滝と池があるが、築庭当時は山桜などの入り交じった景色で、池辺には花交という名の建物があって、池や滝にはその名が残ったが今は建物はない。

この前には茶祖堂(ちゃそどう)がある。もとは利休堂として、幕末の岡山藩家老の下屋敷から移築された茶室で、千利休を祀っていた。戦災で焼失し、昭和36年に再建、岡山出身で日本に茶を伝えた栄西禅師を合祀したため茶祖堂と改めた。という。このあたりは人が少ない。ちょうど東の方の端になるのだ。

ここから左に曲がって唯心山(ゆいしんざん)が小高いところにありそちらへ行く。狭い場所で見晴のいいところだが、他の人もたくさんいてしばし順番待ちだ。園内のほぼ中心になる沢の池や正門方向など見渡せて眺望が素晴らしいものだ。ところどころにツツジやサツキがあり、華やかな色も見える。

.

岡山城から旭川にかかる月見橋を渡り後楽園の南門から入る。ここまでくるともう人が多いので迷子にならないようにしないと・・と思う。旭川にもボートやスワン型の足コギボートがあちこち動いている。親子連れやカップルや、今の我々には関係なしか。

岡山後楽園は、約300年前に岡山藩2代藩主池田綱政が藩主のやすらぎの場として作らせた庭園で、貞享4年(1687))に着工し14年の歳月をかけ元禄13年1700)に完成した。綱政の時代には、藩主の居間延養亭や園内に点在する建物の座敷から眺望を楽しむという要素の強い庭だった。岡山城の背後にあることから「御後園」または「後園」と呼ばれていた。

綱政の子継政は能舞台周辺の建物を大きく改築し、園内中央に唯心山を築き、そのふもとに水路を巡らせ、沢の池と廉池軒の池を結ぶひょうたん池を掘らせた。庭を巡り歩いても楽しい回遊性が備わってきた。継政の孫治政は倹約のため、田畑の耕作に当たっていた人々をやめさせ、一時的に芝生の庭園とするが、その後すぐに園内東の大半は田畑へと戻した。現在の井田[せいでん]はその名残。という。

明治4年(1871)、「御後園」を「後楽園」と改め、17年には名園保存を目的に岡山県に譲渡。昭和9年(1934)の水害、20年の戦災に遭い多くを失うが、江戸時代の絵図などに基づいて復旧がはかられ、当時の姿を大きく変えることなく今日に受け継がれている。

大正11年に名勝に指定され、昭和27年には文化財保護法による特別名勝に指定された。江戸時代のおもかげを伝える庭園として、金沢の兼六園、水戸の偕楽園とあわせて「日本三公園」と称され、今では日本三名園と言われる。