4.桓武天皇皇后の高畠陵

歩いていると五塚原古墳の看板があるが、上り道が続くようでパスすることになった。ここで食事の話もあったが通過と決めたようだ。付いて行くだけなので判らない。

竹林の間の道を抜けていくと、次は桓武天皇皇后の御陵で高畠陵(長岡陵)に寄る。直径約65メートル、高さ約7メートルの円形で宮内庁管轄であり何もない。

第50代桓武天皇は平安京に遷都する前に、今の洛西に位置する乙訓の地、長岡京に奈良の平城京から都を移している。長岡京はわずか10年足らずの造営で終わったが、その再遷都の背景には長岡京建設の命を受けていた藤原種継が何者かに暗殺されるという事件があったこともあるという。この話は後程長岡京朝堂院跡でガイドさんの話でもあった。

皇后藤原乙牟漏(ふじわら の おとむろ)は、「天平宝字4年(760)~ 延暦9年(790)」、第51代平城天皇・第52代嵯峨天皇の生母。続日本紀に、皇后について、「后姓柔婉にして美姿あり。儀、女則に閑って母儀之徳有り。」と記録されているという。物腰が柔らかでしとやかな美しい女性であったようで、妻としても母としても、婦人としてのたしなみ深い人であったと見られる。

3.物集女車塚古墳(もずめくるまづかこふん)

再び住宅街を歩いて次を目指す、物集女車塚古墳(もずめくるまづかこふん)である。ここは事前に申し込むと見学ができるとあって世話役さんが手続きをしていて、約束の時間に行くために途中はやや急いだようだ。しかし、こちらが早かったようで良かった。

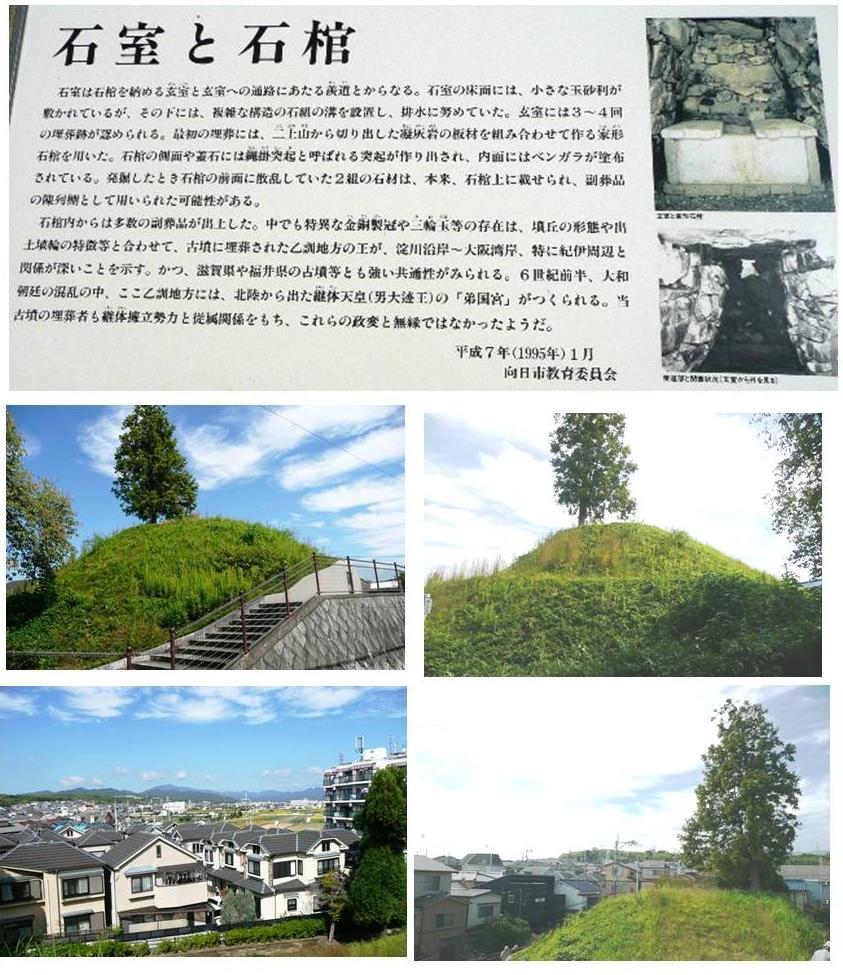

向日市教育委員会の人から説明を受ける。石室内に入れるが狭いので5~6人で一杯なので、順番になり待ち時間に古墳の上に上がって周囲の景色を見たりして休憩になる。石室内はきれいに整備されているが、石棺の前までは入れず、その手前の仕切り箇所で説明を聞くことになる。

全長約45mの古墳時代後期(6世紀中葉)の前方後円墳。「車塚」という名前は、付近で火葬された淳和天皇の柩を運んだ車を埋めた塚、という言い伝えによる。しかし発掘結果により内部に石室を持ち、家型石棺もあった事から車を埋めたのではなく、埋葬された古代の権力者が眠っていた。「車を埋めた塚」というのは後世の創作だろうとある。

昭和元年(1926)の物集女街道の拡張工事で前方部が一部削られ、現在残っている部分の後円部直径は28m・高さ7m、前方部は幅38m・高さ8mの、中型の古墳。北側があまりくびれない、やや特異な非対称形をしている。前方部も直線的ではなく、わずかに尖る剣菱型になっている。

この形は、高槻の今城塚古墳(前回訪問した)と同じで、南側くびれ部裾に造り出状の施設があり、横穴式石室を採用し、埴輪・須恵器・馬具・刀剣類・装飾品などが出土している。6世紀のこの地方は弟国(おとくに:乙訓)と呼ばれ、継体天皇が「弟国宮」を築いた場所。現在継体天皇の墓は、ここと近隣の「今城塚古墳」であろうとされているが、この古墳は、継体天皇に関係した人物の墓だった可能性もある。という。

近辺は西ノ岡丘陵といい前期古墳群(元稲荷古墳・五塚原古墳・寺戸大塚古墳)がある。いずれも山頂の見晴らしの良い所にあり、南北方向に規則正しく築かれているのに対し、この古墳は丘陵から伸びる尾根を利用して、ほぼ東西方向に築かれている。この点からも継体天皇との関係があると推測されるらしい。

(上)

2.淳和天皇火葬塚(じゅんなてんのう)

近くに物集女城跡があると地図になるが、草で生茂った中のようでパスして、住宅街の中を右折左折して2分ほど歩くと、こんもりしたところがあり、古墳と判る。

淳和天皇火葬塚とあり宮内庁陵である。第53代淳和天皇(じゅんなてんのう)は、延暦5年(786年) - 承和7年5月で在位は、弘仁14年(823) - 天長10年(833)の10年)。長岡京を築いた桓武天皇の第3皇子で、母は藤原百川の娘旅子。兄の嵯峨天皇の後を継いで皇位を継承し、甥の仁明天皇に皇位を譲る。

在位中は、政治改革を行うとともに「日本後紀」の編纂、「令義解」の作成をおこなう。承和7年(840)に55歳で死去し、遺言により火葬にして京都市大原野の小塩山に散骨された。ここは、天皇を火葬した場所とされているという。

京都府向日市(むこうし)長岡京周辺の歴史探訪を求めて散策した。

長岡京跡もあるが、周辺の古墳や神社を回ることになる。阪急京都線洛西口駅からスタートだった。この周辺の阪急線は高架工事中で、既に京都方面行は高架になっていて駅前は広くとっている。しかし、駅前で弁当を買うつもりがアテが外れて店はなかった。

向日市は京都盆地の南西端に位置し、西方には小塩山をはじめとする西山連峰があり、市外東方には桂川が流れる。このため、全般に北西方向が高地に南西方向が低地となる平坦な地形となっている。市域をほぼ縦断する形でJR東海道本線・阪急京都本線が貫いている。市の面積は、全国の市で蕨市、狛江市に次いで、3番目に狭い。という。

ここ長岡京市は、大山崎町とともにタケノコの産地として有名で、広い竹林が歩いていて見られた。京野菜の千両ナスやみず菜にポインセチアなどの花き栽培の産地でもある。

市名の由来は市域の鎮守である向日明神からきている。天正20(1592)年、豊臣秀吉は西国街道沿いの向日明神前に新町を造ることを認め、当時の京都所司代前田玄以が向日前新町の建設を認める3か条の定書を下したことがその始まりと言われている。

1.来迎寺(らいごうじ)

最初は物集女(もずめ)の来迎寺に向かう。この地名は通常では読めないが、河内国大鳥郡の百舌鳥(もず)に勢力をもっていた一族が、この地に移り住んだことからという。「物集女」はかなり古くから記録に出てくる地名で、9世紀ごろの記録には「物」と「集」の2文字だけで「もず」と発音していた事例があるらしい。

和尚さんがわざわざ丁寧にお寺の由来と曼荼羅板碑のことを説明していただいた。

来迎寺(らいごうじ)には、山号は紫雲山(しうんざん)で、西山浄土宗、本尊は阿弥陀如来、平安時代後期作のという。市指定文化財第1号で市内で最も古い仏像になる。室町時代、寛正年間(1460-1466)、錦空上人が浄土宗西山派の道場として開創したという。

境内に種字曼荼羅板碑があり、古墳内に納められていた松香石(擬灰岩)の石棺の蓋を用いている。石は河内の二上山周辺から産し、擦ると松のような臭いがすることからこの名がついたという。古墳時代の石棺、石人、奈良時代の寺院の土台石や燈篭などに用いられた。

正面の平らな面には上下に大きく2つ平らな丸いレリーフがあり、上レリーフは胎蔵界の中台八葉院を表し、下のレリーフは金剛界曼荼羅成身会を表しているという。塔婆ないし石仏の一種であろうと推測されている。(写真は一番下の段)