そして、最後の訪問を終り御所駅まで2.5km歩くのだが、この頃から雲行きが怪しくなり降り出してきた。それも急に激しくなり傘では吹き込んでくるので役立たず、思い思いに道筋のガレージや家の軒下で雨宿りする。しかし、15分ほど待っても止む気配もなく小降りになってくると歩き出す、これを数回繰り返してやっとのことで近鉄御所駅に着く。皮肉なことに着いた頃には雨は小止みになっていた。

びしょ濡れだがハイキング用の服装なので、すぐに乾いてくるのでそのままで電車に乗り、乗換の橿原神宮駅構内で反省会と称する簡単な飲み会で疲れを癒して帰途に着いた。約13kmはまあまあだが、急な坂の山道はややきつかったかも。でも、この間の熊野古道歩きに比べれば楽なものなのだ。

7.高丘宮跡から九品寺

一言主神社の境内から左に道をとると、舗装道路に出る。道路は緩やかな勾配を描いて下り、谷を渡ったところで上り坂になる。数軒の民家の間を抜けると、

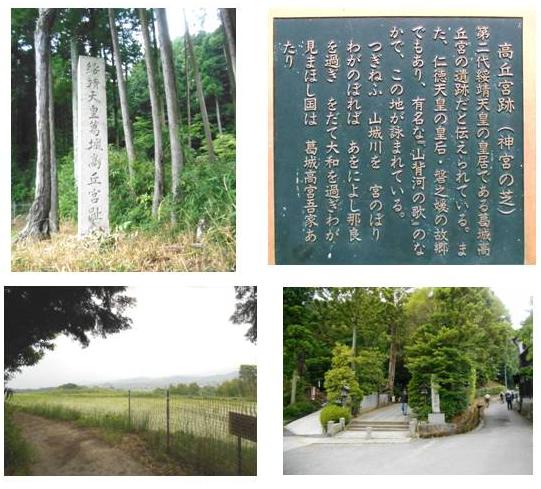

村はずれの道が突然棚田の中の畦道に変わる。畦道を歩きながら眺める前方の眺望がすばらしい。畦道が切れて鬱蒼とした杉木立の山辺にかかるあたりに石碑が建っている。

綏靖天皇(すいぜいてんのう)の高丘宮跡とある。

綏靖天皇は、日本の第2代天皇(『日本書紀』では神渟名川耳尊(かむぬなかわみみのみこと)、 『古事記』では神沼河耳命(かむぬなかわみみのみこと)ともいう。綏靖天皇という呼称は、奈良時代後期に歴代天皇のの名前を付されたとされ、「綏」も「靖」も「やすらか」の意であり「綏靖」で「安らかに落ち着く」の意。欠史八代の1人だが実在説もある。という。

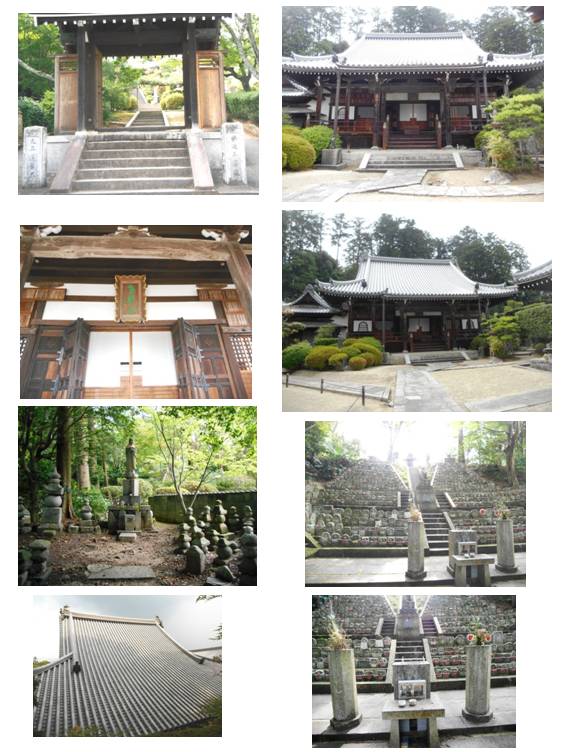

ここは石碑以外は何もないので通過して、畑の道を行き舗装路に戻ると九品寺(くほんじ)方面を示す道標がある。奈良時代、聖武天皇の詔に奉じて行基 が開基した寺。室町時代の兵火をまぬがれて、今に残っているという。本尊の阿弥陀如来坐像は藤原時代の作で国の重要文化財に指定されている。が内部には入らず境内のみだ。

この寺の境内や本堂の裏山に数多くの石仏があり、千体石仏と呼ばれている。実数は1600体とも1700体といわれているが、 現在も出土しており、その数は定かではない。南北朝時代にこの地を支配していた豪族、楢原氏が南朝方について北朝側と戦ったとき、地元の人たちが味方の身代わり

として奉納したもので、そのことから身代わり石仏とも呼ばれている。 という。

* 下の写真 上1段目:高丘の宮跡、2段目 左:付近の風景、右:九品寺入口

3段目以降は九品寺山門、本堂、千体石仏

6.一言主神社

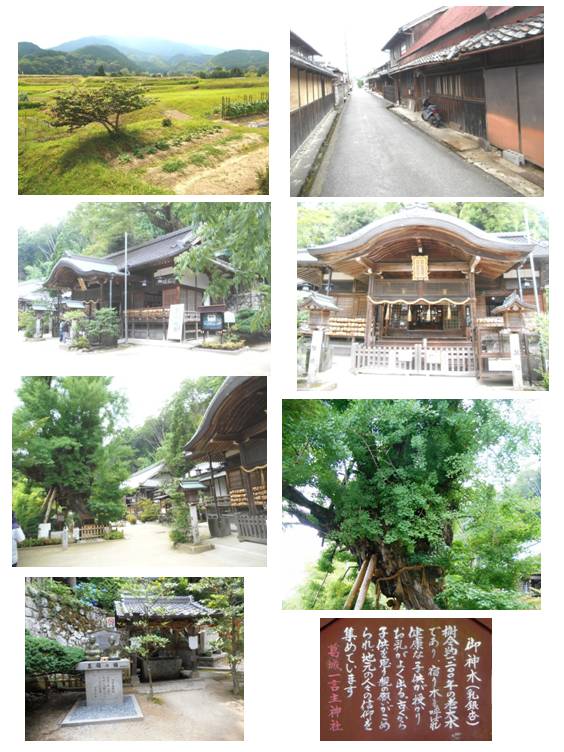

昼食極楽寺を後にして舗装道を歩く、この付近からは古道はないようだ。やがて古い民家が立ち並ぶ「長柄の集落」に入って行く。長柄は江戸時代には宿場町として栄え、昭和初期までは80軒の商店が並んでいた。重要文化財に指定されている民家などもある歴史の重みを感じる集落だ。という。

また、この付近は柿の果樹園もあり、ここら一帯は日本でも有数の柿の産地だという。この辺りでは早く歩く組とゆっくり組に分散してしまい中間にいた。以前来た時に確か豆腐屋さんがあったと思って周囲を見ていたが見つからなかった。町並みを眺める余裕もなく先を急いだのだ。

突き当たりを山手の方に曲がり国道下のガードをくぐると葛城一言主神社の鳥居があらわれた。さらに進むと一言主神社の社殿へ登って行く階段が現れる。葛城一言主神社の祭神は、一言の願いなら何でも叶えてくれると言われる「一言主大神」だ。地元の人には「一言(いちごん)さん」の名で親しまれている神である。という。

祭神は一言主大神であり、大泊瀬幼武尊(雄略天皇)を合祀している。これは『古事記』や『日本書紀』にある雄略天皇が顕現した一言主神と邂逅したためである。また、託宣神としての神格の類似性から一言主神と事代主命を同一視するような記述も表れた。さらには近隣に出自を持つ賀茂氏に信仰された味耜高彦根命もその分身として混同されるようになった。何かややこしいので意味不明だ。後で作った話ばかりのようだ。

神社の本殿横には、樹齢1200年という巨大な銀杏の木がある。幹に乳房を思わせる気根が沢山ぶら下がっていることから、「乳イチョウ」の名で知られる。 この木に願をかければ、乳がよく出るようになるそうだ。小休止後に最後の訪問地に向けて歩くのだ。

(下)

5.極楽寺

車道を左に曲がり少し行くと、左に入るゆるい坂道が延びている。世話役さんからは口の悪い人封じでもう登り道はないとあったが、神社仏閣はだいたいが上の方にあるので登りはあるのだ、登って行くと古刹の極楽寺だ。1000年以上もの歴史のある寺で鐘楼門は珍しい。極楽寺は正式には、仏頭山法眼院極楽寺という。

資料によれば、天暦5年(951)村上天皇の代に、南都興福寺の名僧一和(いちわ)僧都によって開基されたという。中世には、浄土宗第三祖記主禅師の門弟・林阿上人が入り、 領主吐田五郎国資の帰依を深く受けた。当時は境内が五町八反、七堂伽藍を持つ吐田氏の菩提所として、吐田(はんだ)の寺とも呼ばれた。

慶長19年(1614)、筒井順慶によって 吐田が滅ぼされた。その折に兵火を羅り、本尊の仏頭をはじめ諸堂悉く灰燼に帰した。幸い天得如来の絵像と鐘楼門が難をのがれ、後年随時再建され現在に至るという。 枯山水の庭園が美しく、その昔、極楽浄土を願う念仏信仰が盛んな頃、この地方の中心となったお寺である。とある。

4.高天原

江戸時代初頭までは、この地が高天原だというふうに考えられていた。という。記紀によれば、瓊々杵尊(ににぎのみこと)は高天原から日向の襲の高千穂の峰に降臨する。しかし、この葛城の地から日向の地に降臨するというのはおかしな設定になる。天皇家の神話が葛城氏の神話を下敷きにして焼き直されたともいうらしい。

橋本院の庭を通過して葛城古道は急な坂道を下ることになる。杉木立に覆われて薄暗い小道が、まるで地の底に落ち込むように続いている。山道で土砂の上なのですべりやすいし、雨水の流れで道真ん中は窪んでいて歩き難い。転んだらケガは必定で慎重にしかし下りなので早くなってしまう。15分程度だったかで車道にでてほっとする。

舗装された車道の方が歩きやすいし早いような気がするのだが、目的は葛城古道歩きなのだから古道の残っている箇所は極力古道を選んでいるのだ。下見をした世話役さんも場所探しで迷ったこともあったというのだから。

* 下の写真 左が高天原といわれる一帯、右はあるく途中で見た紫陽花