8.滋賀犬上 「多賀大社」

名神彦根ICから降りて多賀大社に向かう。

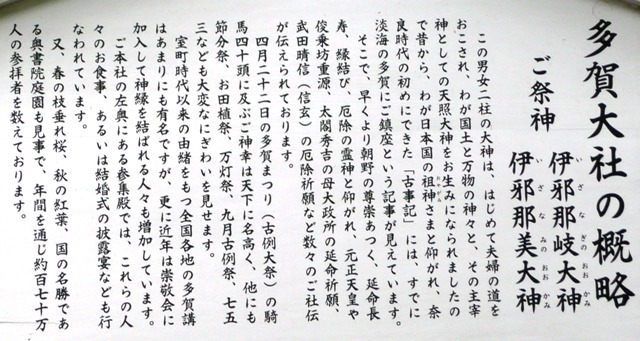

多賀大社の祭神は伊邪那岐大神 (いざなぎのおおかみ)、伊邪那美大神 (いざなみのおおかみ) で、伊勢神宮祭神の天照大神は御子ある。 日本最古の書物「古事記」によると、この両神は神代の昔に、初めて夫婦の道を始められ、我国の国土、続いて天照大神をはじめとする八百万(やおよろず)の神々をお産みになる。

室町時代中期の明応3年(1494年)には、神仏習合が推し進められ、神宮寺として不動院(天台宗)が建立された。 神宮寺配下の坊人は全国にお札を配って信仰を広め、中世から近世にかけて伊勢・熊野とともに庶民の参詣で大いに賑わう。

「お伊勢参らばお多賀へ参れ お伊勢お多賀の子でござる」 「お伊勢七度熊野へ三度 お多賀さまへは月参り」との俗謡もあり、ここに見る「お多賀の子」とは、伊勢神宮祭神である天照大神が伊邪那岐命・伊邪那美命両神の御子である神話体系を歌詞に映したものである。

このように、命の親神様であることから、古くから延命長寿、縁結び、厄除けの霊神として信仰を集め、鎌倉から江戸時代にかけては、武家や民衆の信仰が一気に広まりました。

古くから「お多賀さん」の名で親しまれる滋賀県第一の大社で、春のしだれ桜、秋の奥書院の紅葉などもみごとで、年間約170万人の参拝者を迎えているという。