*この後は瀬田の唐橋を通過する車内から、近江朝廷軍が最後の結集を行って大海人軍と戦って壊滅状態となったと言われる場所付近をチラっと眺めた。大友皇子と朝廷首脳部は西へ逃げて、山前(やまざき)で大友王寺は自経して果てたとされる。

この山前の地は不明で場所が特定できず、時間も夕刻になっていて今回のミニ旅行は終わりとなる。

大津市の長等山、大津宮近辺の山の崎、枚方市の三ツ矢町や樟葉、交野市神津など諸説があるが、現在では大山崎町の天王山南東麓辺りと考える案が有力と言われる。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

徐々に文章が乱雑になり、飛んでいる箇所も多くなったと思いながらも作成することに意義ありとして終えることにした。ほとんどがブログ記載と重複しており手抜きの多い旅行記になった。(反省)

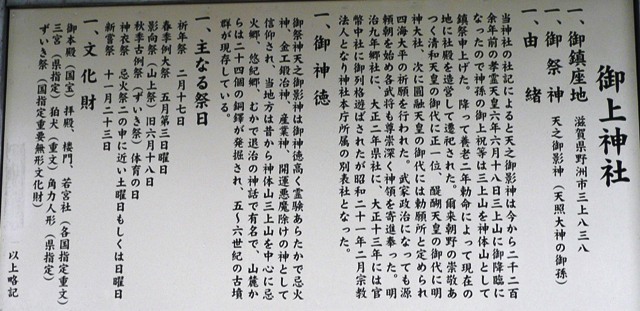

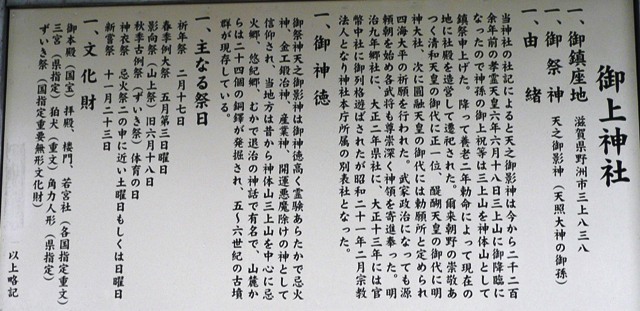

9.滋賀野洲 「御上神社」

国道8号線沿いに走り、天之御影命(あめのみかげのみこと)を祭神とする御上神社に寄る。

孝霊天皇の時代、天之御影命が三上山の山頂に降臨し、それを御上祝が三上山を神体(神奈備)として祀ったのに始まると伝える。御上祝は、野洲郡一帯を治めていた安国造の一族であり、祭祀は安国造が執り行っていた。養老2年(718年)、遥拝所のあった三上山麓の現在地に社殿が造営された。延喜式神名帳では名神大社に列している。近代社格制度のもとで1871年に郷社に列し、1913年に県社に、1924年に官幣中社に進んだ。

「近江富士」の別名のある三上山(432m)があり、境内の東に秀麗な姿が見られる。俵藤太のムカデ退治の伝説で知られる。山は二つの峰からなり、男山・女山とよばれ、山頂には巨大な自然の岩の磐座があり、古代からの信仰の場となっている。