館内の不破関の模型

現在の関跡

三関の場所

資料館

7.滋賀関ケ原 「不破関資料館」

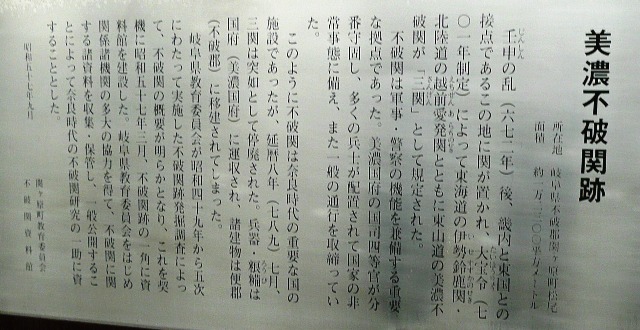

壬申の乱(672年)にあたって,大海人皇子の舎人であった美濃出身の村国連男依らが「不破道」を塞いだことが,『日本書紀』に記されている。大海人皇子軍が不破関を固め,東国に援軍を求めて不破関を通過しようとした大友皇子軍がこの川を挟んで対峙した。大友皇子軍は,ついにこの関を通ることができず,東国に援軍を求めることができなかった。

地区住民は銘々の軍を支援し,乱後,川東の松尾地区は天武天皇(大海人皇子)を奉って井上神社と号し,川西の藤下,山中地区では弘文天皇(大友皇子)を奉って氏神とし,現在に至っている。

そしてその後は,不破道の重要性から関が設置され,大宝令(701年制定)の中に東海道の伊勢鈴鹿関,北陸道の越前愛発(あらち)関と共に東山道の美濃不破関として定められた。この三つの関を「三関(さんかん)」という。

藤古川の左岸に自然の要害の地を利用して設置されており,その大きさは北限土塁が460m,東限土塁が432m,南限土塁が112mである。ほぼ中央部を東西に東山道が通り,その道に接して北側に築地塀で囲まれた約1町(108m)四方の内郭が構えられている。この内郭が不破関の中心であり,瓦葺きの建物が数多く建っていた。

不和関資料館は、昭和49年から実施された発掘調査により、奈良時代に設置された不破関の内容が明らかにされ、館内には発掘調査により出土した土器や瓦、和同開珎など貴重な資料が展示されている。

ここも雨のために資料館で雨宿りしたようなことで、不破関跡を巡るコースを歩かなかった。

時間の関係とはいえ残念なことであった。ここはぜひとも再訪したいと思った場所である。