歩いて行くと松虫という地区を過ぎて次の訪問先になる。

晴明生誕の伝承地とされる安倍晴明神社である。安倍晴明は阿倍野の豪族だった父・安倍保名(あべのやすな)と葛の葉と名乗る白狐の間に生まれた伝説がある。

葛の葉の正体が白狐であることが発覚した時に、障子に葛の葉が書き残した歌「恋しくば 尋ねきてみよ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉」が有名という。

社伝によると、安倍晴明神社は、晴明没後2年の寛弘4年(1007)の創設とされている。境内には、江戸の文政年間に建設された晴明誕生の地を示す碑や、産湯の跡などがあり隆盛を極めたが、幕末に衰退へ。

大正10年(1921)、50m南にある阿倍王子神社の末社として復興、大正14年(1925)には現在の社殿が建てられたという。

あまり広くない場所であるがお参りの人が多いようできれいになっている。

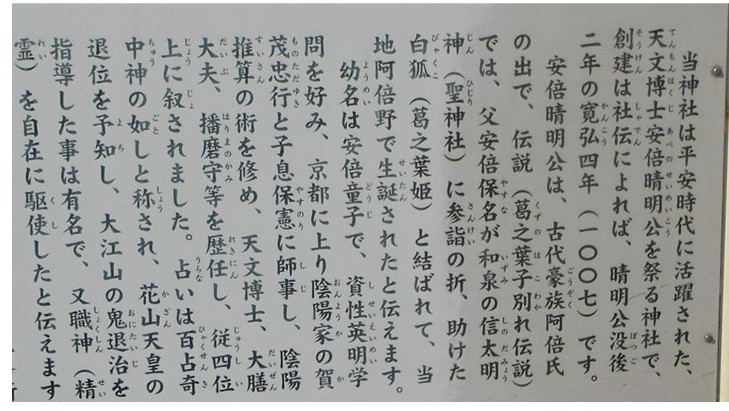

安倍清明神社 説明

そして、すぐ近くの安倍晴明神社の本社になる阿倍王子神社に寄る。

仁徳天皇の創建と伝えられ、また一説には往古より阿倍野を本拠地とした阿倍氏の創建とも伝えられているらしい。平安時代初期、弘法大師空海が淳和天皇の勅命にて疫病退散の祈祷をした。

平安後期に熊野信仰が興隆すると、京都より和歌山に至る道筋に熊野九十九王子とといわれる王子社ができ、ここは阿倍野王子となった。

南北朝以後の争乱により幾変遷があり、阿倍野の氏神として信仰を集め、江戸時代には熊野第二王子と呼ばれた。明治に入ると大江神社と改称し村社となるが、明治44年阿倍王子神社の現社号に復した。

そして昭和45年には社殿、参集殿の造営並びに神域の整備をし、現在大阪府下唯一の旧地現存の王子社となっている。主祭神 - 熊野王子神(伊弉諾命・伊弉冉命・速素盞嗚命)応神天皇。

阿倍王子神社 昔の熊野街道が境内を通っている

熊野街道を歩くが途中で昼食場所の万代池公園に寄る。

周囲約700メートルの万代池を中心に広がる総面積4.3haの公園で、昭和2年(1927)に発行された住吉村誌によると、その昔、万代池には不思議な魔物が住み、人々を悩ませていたが、聖徳太子が四天王寺から人を遣わし、お経をあげさせたところ、魔物は現れなくなった。

その時、あげた経が曼陀羅(まんだら)経だったことから、当初は曼陀羅池と呼ばれていたが、いつの間にかその名が訛り、萬代池(まんだいいけ)になったという。

明治時代までは灌漑池として利用されていたが、大正期、昭和初期には東側に「共楽園」という遊園地があったという。

大阪市は池とその周辺を整備し、1940年6月1日に万代池公園として開園させた。現在の万代池公園は子供向けの遊具などが置かれ、ラジオ体操やウォーキングなどを楽しむ市民の憩いの場。桜の時期には地元の花見客でにぎわい、冬はやってくる渡り鳥めあてに野鳥ファンが集うところだそうだ。

万代池公園

食事後は最後の訪問地の住吉大社に向かう。

上町線沿いに歩いて高野線の線路を越えたあたりからそれて住吉大社の裏あたりから正面に回る。流石に人出が違うようで大勢きている、平日で特別の行事がある訳でもないのだが人気スポットなのだ。

住吉大社は摂津国一宮で全国にある住吉神社の総本社である。山口県下関市の住吉神社、福岡県福岡市の住吉神社ともに「三大住吉」の1つに数えられる。

ここは大阪市南部、上町台地基部西端において大阪湾の方角に西面して鎮座する。海の神である筒男三神と神功皇后を祭神とし、古くは古墳時代から外交上の要港の住吉津・難波津と関係して、航海の神・港の神として祀られた神社である。

古代には遣唐使船にも祀られる国家的な航海守護の神や禊祓の神として、平安時代からは和歌の神として朝廷・貴族からの信仰を集めたほか(当時、社は海辺に面していた)、江戸時代には広く庶民からも崇敬された。

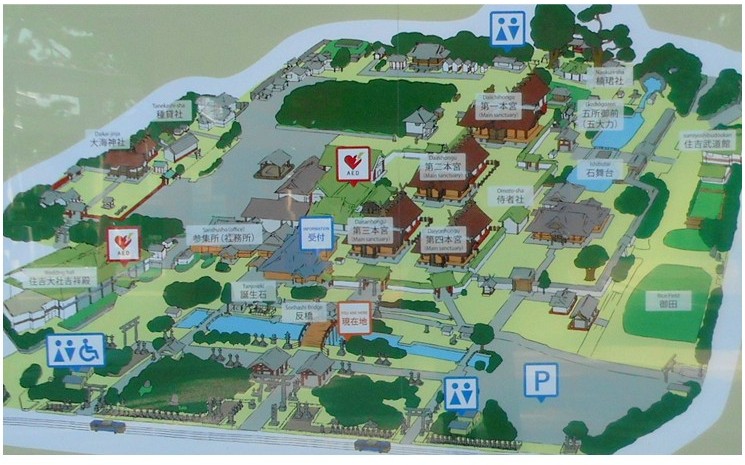

社殿は、本殿4棟が「住吉造」と称される古代日本の建築様式で国宝に指定されているほか、幣殿・石舞台・高蔵など多くの建物が国の重要文化財に指定されている。

現在の祭神は4本宮に1柱ずつを祀る。第一本宮:底筒男命(そこつつのおのみこと)、第二本宮:中筒男命(なかつつのおのみこと)、第三本宮:表筒男命(うわつつのおのみこと)、第四本宮:神功皇后(じんぐうこうごう) - 名は「息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)」。第14代仲哀天皇皇后。

創建は『日本書紀』神功皇后摂政前紀によれば、住吉三神(筒男三神)は神功皇后の新羅征討において皇后に託宣を下し、その征討を成功に導いた。

そして神功皇后摂政元年、皇后は大和への帰還中に麛坂皇子・忍熊皇子の反乱に遭い、さらに難波へ向かうも船が進まなくなったため、務古水門(むこのみなと:尼崎市の武庫川河口東岸に比定)で占うと住吉三神が三神の和魂を「大津渟中倉之長峡(おおつのぬなくらのながお)」で祀るように託宣を下した。そこで皇后が神の教えのままに鎮祭すると、無事海を渡れるようになったという。

通説ではこの「大津渟中倉之長峡」が住吉大社の地に比定され、この記事をもって住吉大社の鎮座とされる。『日本書紀』では創祀年を明らかとしないが、『帝王編年記』では神功皇后摂政11年辛卯としており、現在の住吉大社でもこの年をもって鎮祭とする。

境内の広さは約3万坪。上町台地の西端に位置し、古代には海に臨んだとされ、明治期には西方の住吉高燈籠から先には海が広がっていた。現在は本殿域の西側を正面参道とし、南側には東西楽所・石舞台、東側には高蔵・摂末社群、北側には旧神宮寺跡・摂社大海神社を置く。

本殿は4棟とも江戸時代後期の文化7年(1810)の造営。「住吉造(すみよしづくり)」と称される独特の様式で、神社本殿としては神明造・大社造・大鳥造と並んで飛鳥時代まで遡る最古様式に位置づけられるという。

角鳥居から続く参道では、角鳥居前の池に反橋(そりはし)が架かる。「太鼓橋(たいこばし)」とも称され、高さは4.4メートルの橋。現在の橋は昭和56年(1981)の造営によるものであるが、石造の脚・梁部分は慶長年間(1596-1615年)の造営になり、豊臣秀頼によるものとも、淀殿の寄進によるものとも伝わる。

参道には多数の石燈籠が建ち並び、その数は約600基にも及ぶ。最古は寛永21年(1644)まで遡り、その多くは江戸時代の廻船業関係者からの奉納になるという。

第一本宮の南側には五所御前(ごしょごぜん)という玉垣の区画があり、内側には杉の木が生育する。社伝では、神功皇后が住吉神の奉斎場所を探す際に3羽の鷺が杉の木にとまったので、この地を鎮座地に定めたという。五所御前では、「五」・「大」・「力」と書かれた石を拾い御守にすると願い事が叶うという信仰がある。

正面の参道から入り反橋前で集合写真を撮る。皆は橋を渡るが、足に自信がないので遠回りして平坦な橋を渡る、お陰で側面から太鼓橋を撮ることができた。

本殿の敷地内に入り第3本宮から第2本宮と見て第1本宮でお参りする。その後は南側の五所御前の玉垣の中に手をいれて五大力の石を探す。五はすぐに見つけたが、他は見つけられずで世話役の人から、五と力の石をもらう。その人はすでに下見もしていて何組か持っているらしい。

まだ見どころはあるが疲れてきており一時解散となり、帰るグループについていき正面鳥居前にある阪堺電車の住吉鳥居前駅から乗車して天王寺駅前まできて、駅ビルの食事街で懇親会をして帰途についた。

合計で2万歩になっていた。

住吉大社 境内マップ

上左:本宮前鳥居 上右:第3本宮 下左:休憩所? 下右:反橋

上左:正面の鳥居 上右:境内正面入口 下左:正面に阪堺電車 下右:奉納された石燈籠