大阪市にある四天王寺から住吉大社に向けて熊野街道沿いに歩くグループに参加した。阪堺電車とも並ぶところもあった。

地下鉄の谷町線四天王寺前夕陽丘駅で集合になる。出口が多いので世話役から集合場所確認に連絡がきていたが、連絡を見ていない人もいて反対側に出てしまい、地上を結構移動してきたようで時間ギリギリになっていた。

集合時間になって世話役より、この日のコース説明が簡単にあり、歩き出して10分ほどで四天王寺にきて中之門から入場する。

四天王寺境内マップ

四天王寺は、和宗の総本山の寺院。山号は荒陵山(あらはかさん)。本尊は救世観音(ぐぜかんのん)。聖徳太子建立七大寺の一つとされている。『日本書紀』によれば推古天皇元年(593)に造立が開始されたという。今から1400年以上も前のことになる。

『日本書紀』の伝えるところでは、物部守屋と蘇我馬子の合戦の折り、崇仏派の蘇我氏についた聖徳太子が形勢の不利を打開するために、自ら四天王像を彫り、この戦いに勝利したら、四天王を安置する寺院を建立しこの世の全ての人々を救済する」と誓願され、勝利の後その誓いを果すために、建立したという。

周辺の区名、駅名などに使われている「天王寺」は四天王寺の略称である。また、荒陵寺(あらはかでら)・難波大寺(なにわだいじ)・御津寺(みとでら)・堀江寺(ほりえでら)などの別称が伝えられているという。

宗派は天台宗に属していた時期もあったが、元来は特定宗派に偏しない八宗兼学の寺であった。日本仏教の祖とされる「聖徳太子建立の寺」であり、既存の仏教の諸宗派にはこだわらない全仏教的な立場から、昭和21年(1946)に「和宗」の総本山として独立しているとある。

また、四天王寺は蘇我馬子の法興寺(飛鳥寺)と並び、日本における本格的な仏教寺院としては最古のものである。

境内中央南寄りに回廊に囲まれた中心伽藍があり、その北に六時堂(六時礼讃堂)、東に聖徳太子を祀る聖霊院(しょうりょういん)がある。境内西部の一画は四天王寺中学校・高等学校の校地となっている。

境内の北側は、東方が庭園のある本坊、西方が墓地となっている。境内南端と東端の入口にはそれぞれ南大門、東大門が建つが、西の入口には門ではなく石鳥居が建ち、西大門はその鳥居をくぐった先(東)に建つ。南大門が本来の正門であるが、「極楽浄土の入口に通じる」と信じられた石鳥居からの参拝者も多いという。

中心伽藍は南から北へ中門(仁王門)、五重塔、金堂、講堂を一直線に配置し、中門の左右から出た回廊が講堂の左右に達する「四天王寺式伽藍配置」を踏襲したものとなっている。

これらは第二次世界大戦後に再建され、昭和38年(1963)に落慶法要が営まれた鉄筋コンクリート造建築だが、日本の飛鳥時代、高句麗、六朝などの建築様式を加味して創建当時(6世紀末)の様式に近付けようとしたものという。

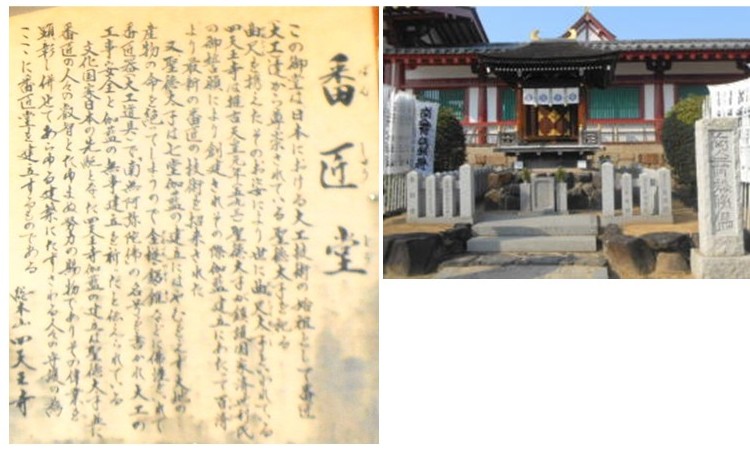

境内は広いのでどこを歩いているのか判らなくなる。中之門から境内に入り屋根に覆いがあって耐震工事中の六時堂の横から亀の池を見て東大門方向に歩く、亀井堂から右折して中心伽藍は有料域で今回は入場しないので周囲を回って曲尺を手に持った曲尺太子を祀る番匠堂にくる。

聖徳太子が鎮護国家・済世利民のご請願により創建され、その際、伽藍建立にあたり、百済国より、最新の番匠(大工)の技術を招来さした。

また、聖徳太子は七堂伽藍の建立にはやむを得ず大地の産物の命を絶ってしまうので、金槌(かなづち)・鋸(のこぎり)・錐(きり)などに仏性を入れて、番匠器(大工道具)で「南無阿弥陀仏」の名号を書かれ、大工の工事安全と伽藍の無事建立を祈られたと伝えられているという。

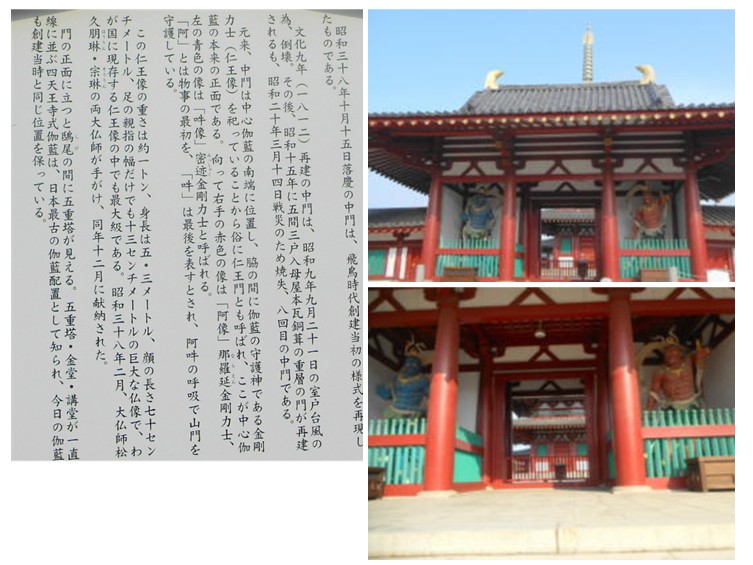

次に中門前にくる。登録有形文化財で、門の正面左右には松久朋琳・宗琳作で日本相撲協会東西会が寄進した金剛力士(仁王)像を安置することから仁王門とも呼ぶ。

入母屋造単層で、屋根は段差を付けて瓦を葺く「錣葺」(しころぶき)とし、棟上に鴟尾(しび)を乗せる。仁王像の大きさは奈良県の東大寺南大門仁王像に次ぐものである。

ここから南大門から出る予定だが、いったん伽藍入口まで行って少し内部を入り口から見て、回廊の外から五重塔など撮って南大門から外にでる。

南大門は推古元年創建だが、現在の南大門は昭和60年に再建されたもので、 南大門の内側には熊野権現礼拝石が玉垣内に鎮座している。

上左:中門近くで中の五重塔が見える 上右:中之門 下:石舞台と亀の池

曲尺太子を祀る番匠堂

中 門

四天王寺の南大門から出て、次は庚申堂に向かう。町中を歩くので車も多く走っている。

四天王寺庚申堂は四天王寺の境外堂宇である。日本最初の庚申尊出現の地に所在している。本尊は青面金剛童子(秘仏)。大宝元年(701) 正月七日庚申の日、豪範僧都が疫病に苦しむ多くの人々を救うために一心に天に祈ったところ、帝釈天の使者として童子が出現し、除災無病の霊験を示された。

本堂南向かいには“見ざる・聞かざる・言わざる”という三猿を祀る「三猿堂」がある。

豊臣秀頼再建と伝わる往時の建物は大阪大空襲によって焼失。現在の庚申堂は昭和45年(1970) 、日本万国博覧会の際に全日本仏教会が休憩所として建造した「法輪閣」で、閉会後に寄贈されたという。

大阪市から無形民俗文化財に指定されている、「庚申まいり」という行事がある。庚申の日及びその前日(宵庚申)に本尊に祈れば、必ず一願が叶うと尊崇されている。

1680年刊の『難波鑑』など江戸時代の地誌には、諸人が参詣し、厄除けのためにコンニャクを食べ、七色の菓子や庚申昆布を求める姿で賑わう様子が描かれている。現在も60日に一度、年に6度開催され、とりわけ年初は賑わうという。

庚申堂 門と本堂

庚申堂からは阪堺電車沿いを少し歩き、途中で熊野街道を進むことになる。

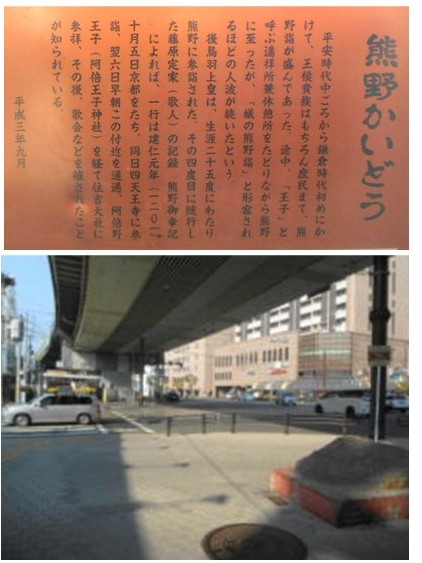

町中では現在は熊野街道に面影はほとんどないが高速道路高架下など石碑が時々見られた。熊野街道は現在の天満橋付近を起点に、四天王寺、住吉大社、堺などを通り、紀州田辺を経て、中辺路または大辺路によって熊野三山へと続く。

平安時代中期、皇族や貴族は阿弥陀信仰の聖地として熊野三山に参拝がブームとなっていたようで、京から大坂に船で下り天満橋付近から歩いたのだ。

阪堺電気軌道株式会社は、大阪市内と堺市内で2路線の路面電車を運行している会社で、南海電気鉄道の完全子会社であり、南海グループに属する。通称「阪堺電車」「阪堺電軌」。地元の人は「チン電」と呼ぶこともある。

大阪の方は上町線で、前身は、明治30年5月に設立された大阪馬車鉄道株式会社で、その名が示すとおり軌道に乗った客車を馬が引っ張るというもので、当時としてはモダンな交通機関として脚光を浴びという。

設立から3年後の明治33年9月に天王寺西門前から東天下茶屋間を開通させたのを皮切りに、上住吉、下住吉までと順次路線を延長した。

だが、やがて沿線一帯の開発が進み乗客数が増えたことなどあり馬車鉄道を廃止し電化工事に着手し、途中で南海鉄道に合併、上町線とよばれるようになる。

電化工事は南海鉄道が引き継ぎ、明治43年10月に完成、天王寺西門前~住吉神社前間の営業運転開始、さらに大正2年住吉神社前~住吉公園間の延長工事が完成、南海本線との連絡が可能になった。

その後天王寺西門前~天王寺駅前間を大阪市に譲渡し同線の起点が現在の天王寺駅前となったという。

熊野かいどう 説明看板 阪堺電車