渚院跡からは45分ほど歩くことになった。平坦地ばかりで楽なコースと世話役さんは言っていたが、距離は結構あるのだ。

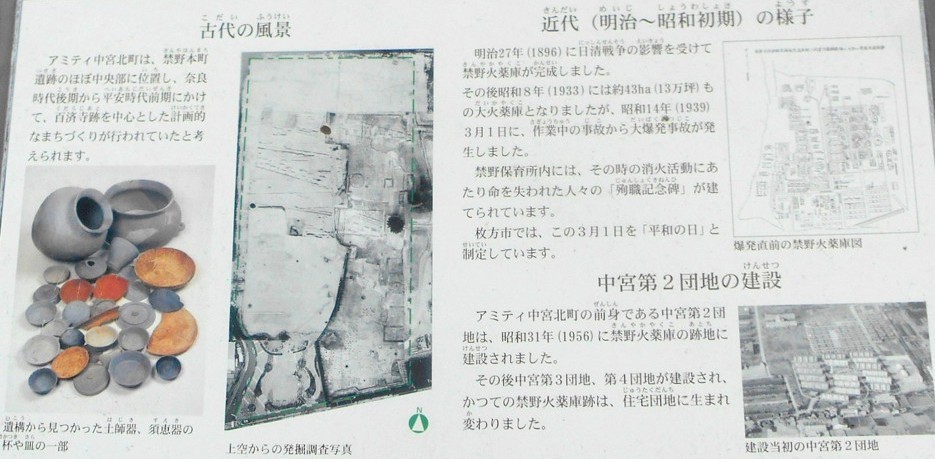

京阪御殿山駅の近くを通り住宅街の中を歩くが、大きい禁野団地の建物が多数ある。禁野(キンヤ)という地名は、平安時代に皇室専用の狩猟場としての禁猟地が(現在の禁野本町を含む)一帯に置かれたことに由来する。

禁野には鎌倉時代から室町時代にかけて淀川を通行する船舶から関料を徴収する関所が設けられ、淀・渡辺・神崎・兵庫とともに「河上五ヶ関」とも称された。

関所は西大寺や興福寺が管理していたという。江戸時代以降は禁野村となり、1889年の町村制施行に際して牧野村の一部となる。

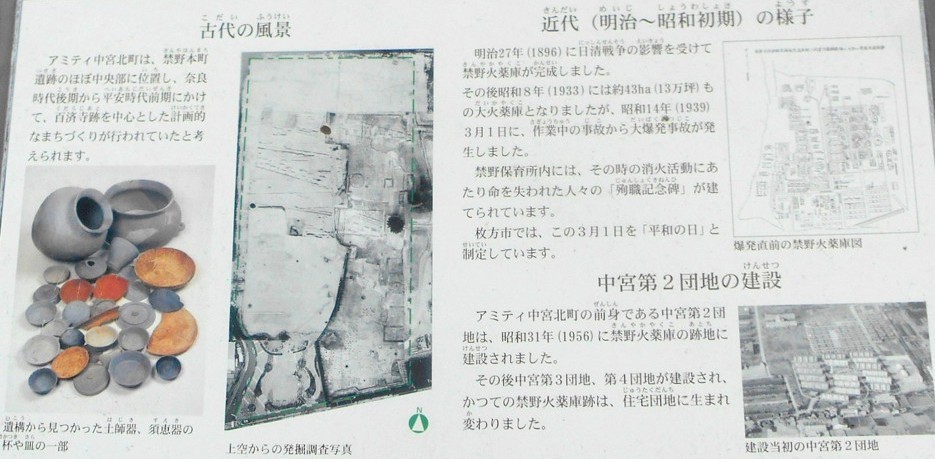

1896年に大日本帝国陸軍禁野火薬庫が設置され、1909年と1939年の2度、大規模な爆発事故を起こしている。この間、1935年に町村合併により殿山町の一部となった後、1938年に再度の合併で枚方町(1947年に市制施行)の一部となった。

太平洋戦争後、火薬庫の跡地に枚方市民病院(現・市立ひらかた病院)が設置され、1957年には啓光学園高等学校が開校しているという。

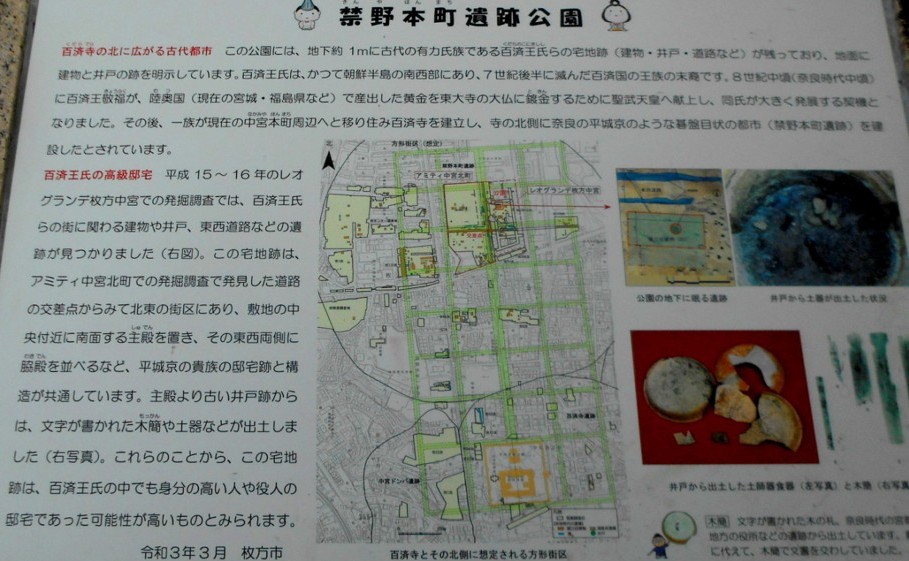

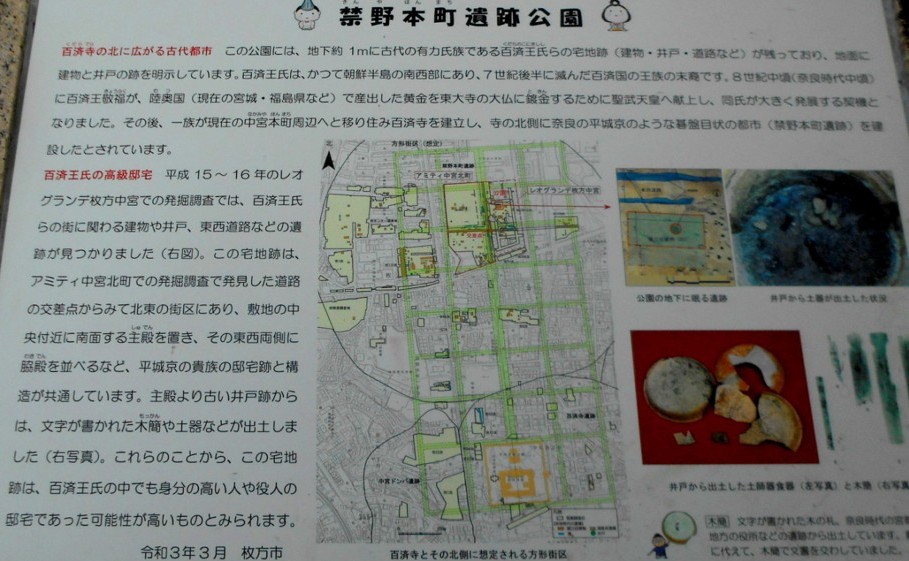

高校の校門前や少し離れた住宅街の中に小さい公園があり禁野本町遺跡となるが、ほとんどは地下にあって見えない。

禁野本町公園

奈良時代頃(西暦8世紀時代)に営まれた遺跡で、南方500mに位置する特別史跡百済寺跡の伽藍中軸線に続く南北道路と東西道路が交わる十字街(十字路)を中心に当時の町並が形成されていた。

2004年の十字街の北東街区の発掘調査では、多数の掘立柱建物・井戸そして道路の跡が見つかり、正殿(せいでん)を思わせる廂付(ひさしつき)の大型掘立柱建物とその建物配置、木簡・墨書(ぼくしょ)土器などの出土遺物からみて、この付近一帯に郡街(グンガ)(郡役所)に関わる施設、あるいは郡司(グンジ)級の有力氏族(シゾク)の居宅が存在していた明らかになった。

有力氏族といえば百済寺の造営氏族である百済王氏(クダラノコニシキシウジ)が考えられるが、百済寺の経営と密接な関係のあったことは間違いないものと思われるという。

公園は十字街の北東部の一画にあたり、ここで検出された街区北側の東西道路、木簡・墨書土器を出土した井戸、大型掘立柱建物を含む範囲の遺構を地下にそのまま埋戻して保存し、その平面配置を地上に復元表示しているのだ。説明看板を見て当時も姿を考えるが創造もできない規模だったのだろう。

地下にある古代の道路

禁野団地 下は学校前

禁野遺跡付近から20分ほど歩いて百済寺跡にくる。東門付近は工事中だが、堂塔院跡などは整備されてきれいになっている。

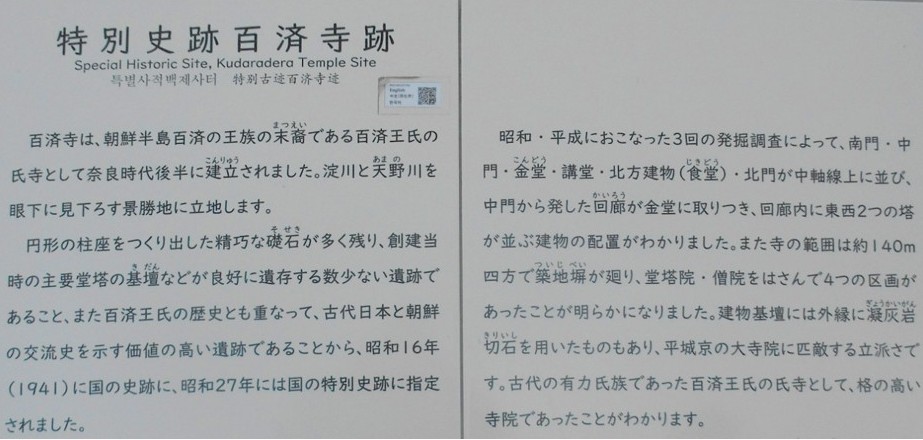

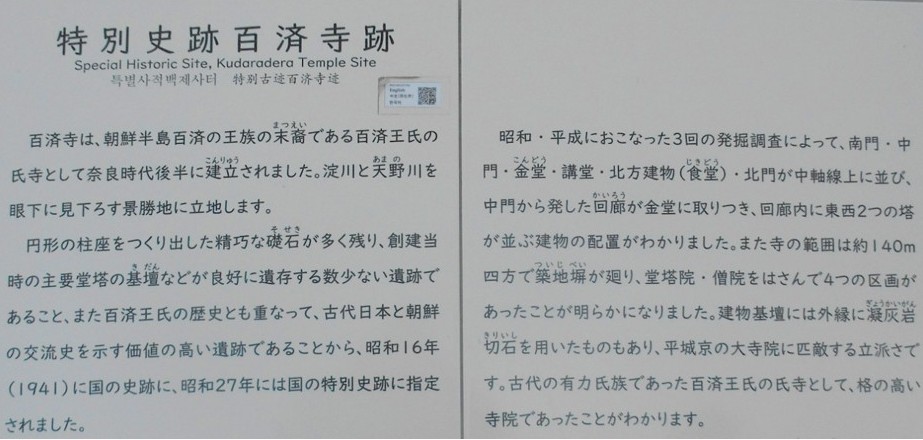

百済寺(くだらじ)は、天平勝宝2年(750)頃に百済王族の後裔、百済王敬福(だらのこにきしきょうふく)が、聖武天皇の東大寺大仏鋳造に際し、陸奥国で採れた金を鍍金用として献上した功により、河内守に任ぜられた。

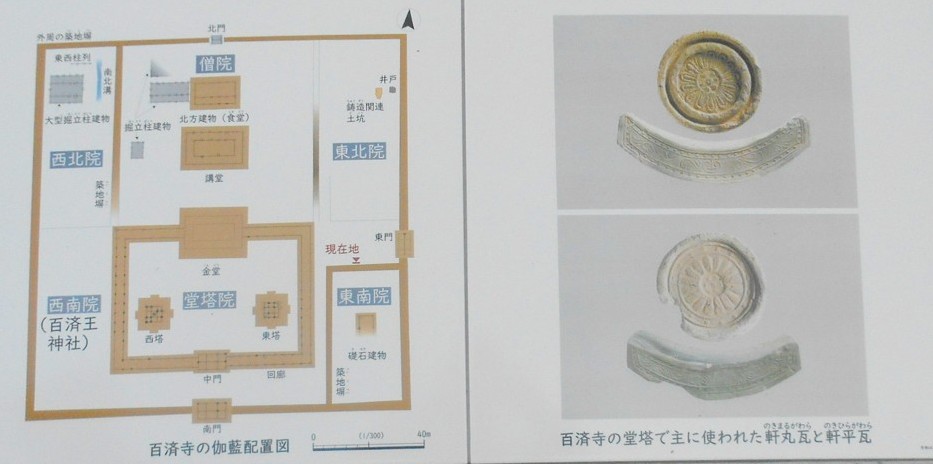

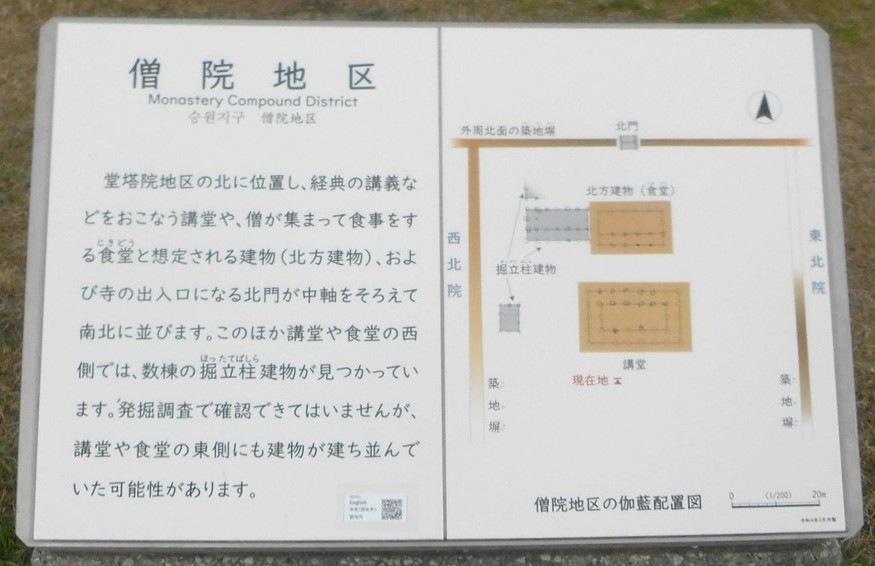

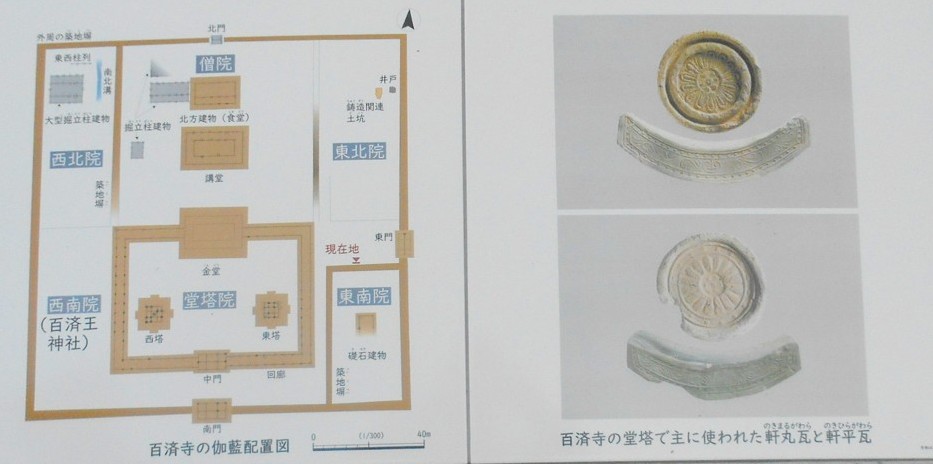

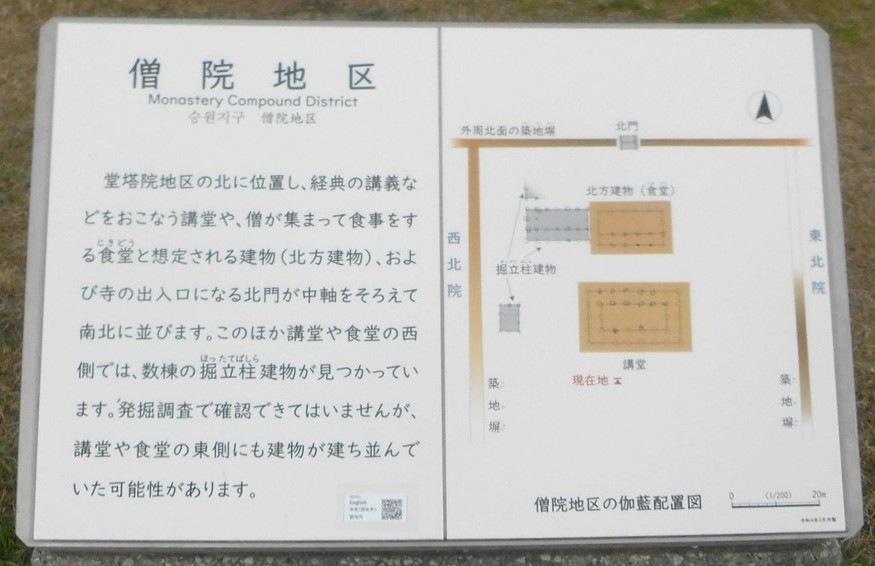

一族は中宮のこの地に住み、氏寺として百済寺を建立したとされる。約140m四方の寺域に、主要堂塔である中門・金堂・講堂・食堂が南北に並び東西に塔を配置された伽藍は、新羅の感恩寺と同形式であると指摘されている。

創建当時の伽藍配置を良く残し、百済王氏の歴史的背景と相俟って、古代日韓文化交流を確認する価値の高い史跡として、国特別史跡に指定されている。今は史跡公園として整備されているのだ。

全国初とされるらしいが、1973年に、「百済寺跡の松風」として枚方八景の一つに選ばれたそうだ。

建築物は何度か焼失して残っておらず、基壇と礎石を復元した形で「百済寺跡公園」として整備されたのだ。現在も再整備中で工事していた。周辺では子供たちがボール遊びやデームをしている風景は住宅街の良さと感じた。

百済寺跡 説明

百済寺の伽藍配置図

僧院地区

上左:堂塔院跡 上右:東門付近は工事中 下左:僧院跡 下右:東塔のイメージ 24mの推測

枚方八景 百済寺跡の松風 よくみてなかったので松は不明

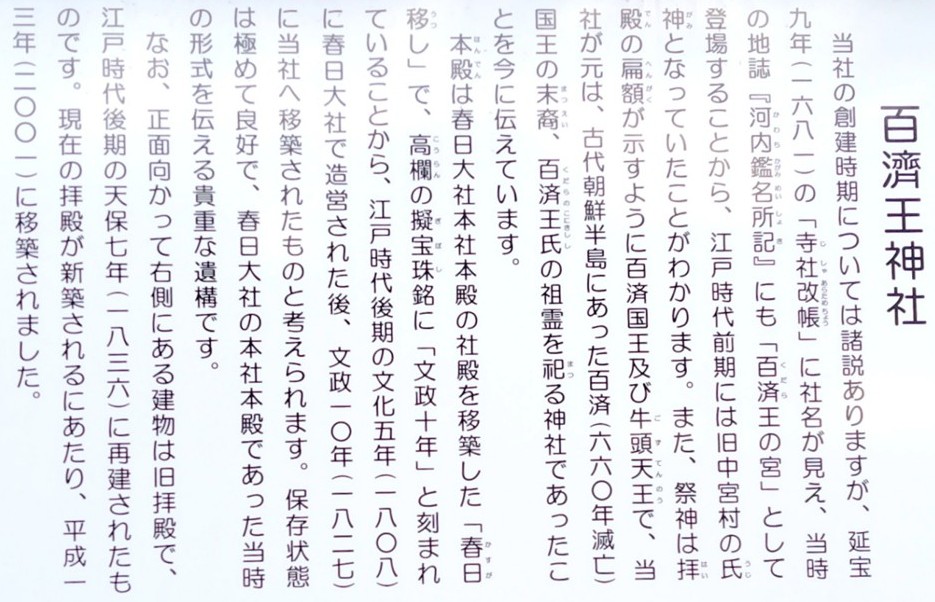

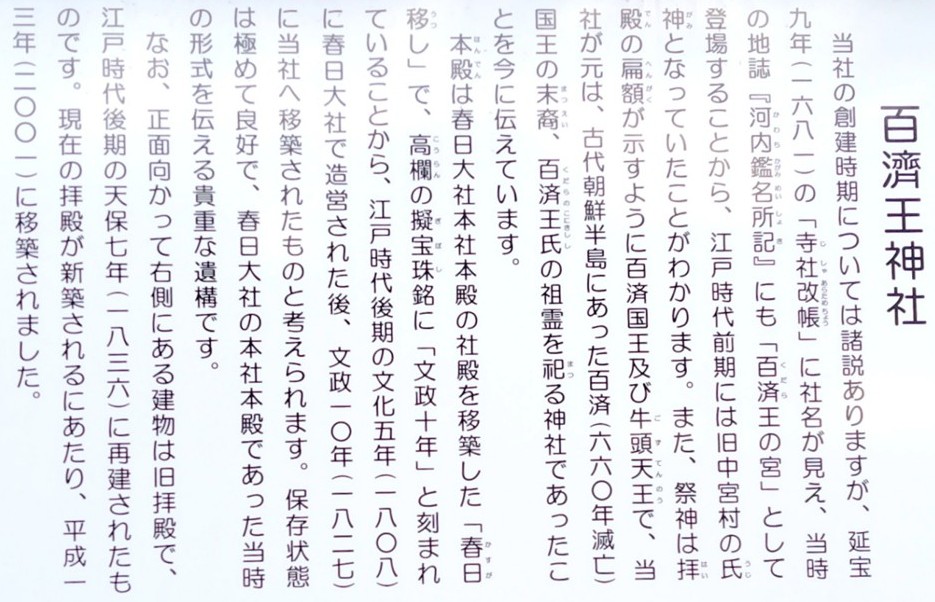

百済寺基壇跡を見て西側にある百済王神社に向かう。百濟王神社(くだらおうじんじゃ)は、旧社格は村社。百済王氏の祖霊を祭る神社である。祭神 百濟国王 進雄命(江戸時代までは牛頭天王)。

百済滅亡後、日本に残留した百済王族・善光(禅広)は朝廷から百済王(くだらのこにきし)の姓を賜り、その曾孫である百済王敬福は陸奥守に任ぜられ、749年陸奥国小田郡で黄金900両を発見して朝廷に献じた。

功によって敬福は従三位宮内卿・河内守に任じられ、百済王氏の居館を難波から河内に移した。当地には氏寺として百済寺、氏神として百済王神社が造営された。

その子の南典が死去した時、朝廷は百済王の祀廟を建立させた。百済王氏一族は桓武天皇・嵯峨天皇らの時代、天皇家の外戚ともなり、隆盛を誇りますが、9世紀後半からは勢力を失ってゆき、9世紀末には史書から姿が消えている。

その後の百済王氏の動向は明らかでないが、長くこの地で禁野司として命脈を保ち続けた。しかし、大永元年(1521)の百済王遠倫の叙爵を最後に記録から消え去ている。

また、当時の記録として、天文24年(1555)、牧郷の一宮(現 片埜神社)の御神田帳に百済寺の記載があるという。

百濟王神社の成立について氏子による見解としては、「百済王氏が衰退した後、この地は森林に覆われてしまったと思われる。古びた祠が痕跡を残し、ここにまつられていた”百済王”がこの地の土地神様の様相を示していくようになったのではないだろうか。現在の氏子の祖先が土地神様を奉ろうとした時、そこに祠があり、その場所でご加護を願い社を建てたのが、当社の創建であろう。」としている。

現在の神社を形成する建造物、石造物はすべて江戸時代中期以後のもの。最も古いものは正徳3年(1713)の南端石造鳥居で、「百濟國王牛頭天王 廣前」の銘が彫られている。

その他、手水舎石造水盤には享保5年(1720)、山車一基他には天保7年(1836)とあり、江戸時代後期の石造狛犬・多数の石灯籠も現存。

本殿については、高欄の凝宝珠銘に「文政十丁亥年 百濟國王牛頭天王 河州交野郡中宮村」とあること、正統な春日造りであること等によって、文政5年(1822)の春日大社の造替に際し、その一棟を下賜されたものと考えられている。

保存状態は極めて良好で、建築当初の形式を伝える貴重な遺構という。拝殿については、旧拝殿の創建は現時点で明確な資料はなく不明だが、最も古い修繕記録から天保7年(1836)には存し、昭和五十年の修繕事業に携った建築士によれば形式手法よりみて本殿脇の狛犬の建立と同時期、すなわち明和3年(1766)頃と考えられるそうだ。

平成14年(2002)には建物自体を一新し、現在の拝殿が竣工した。これに際し旧拝殿は現拝殿の南東側へ移され、現在もその姿を見る事が出来る。

両方の拝殿にお参りして今回のハイクは終わりで、正式に入口になる百済神社の鳥居をくぐり下へ降りて近くの京阪交野線の宮之阪駅まで歩き解散した。有志は近くのヤキトリ屋で懇親会をしたのだ。

百済王神社 説明

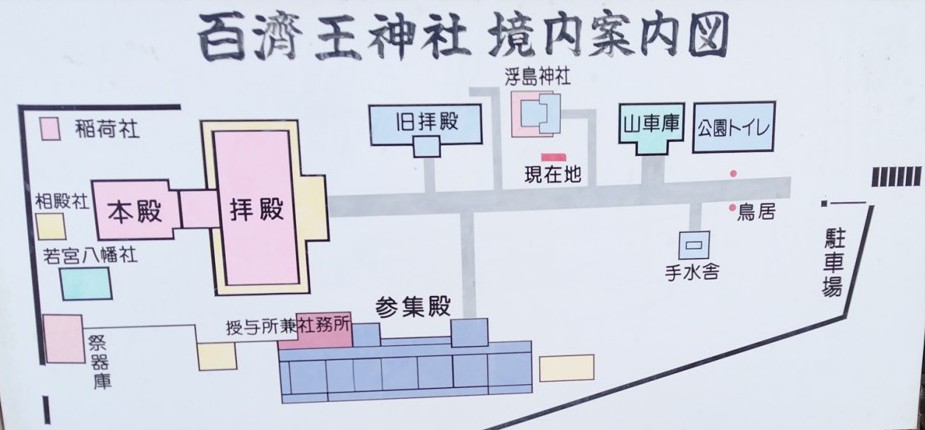

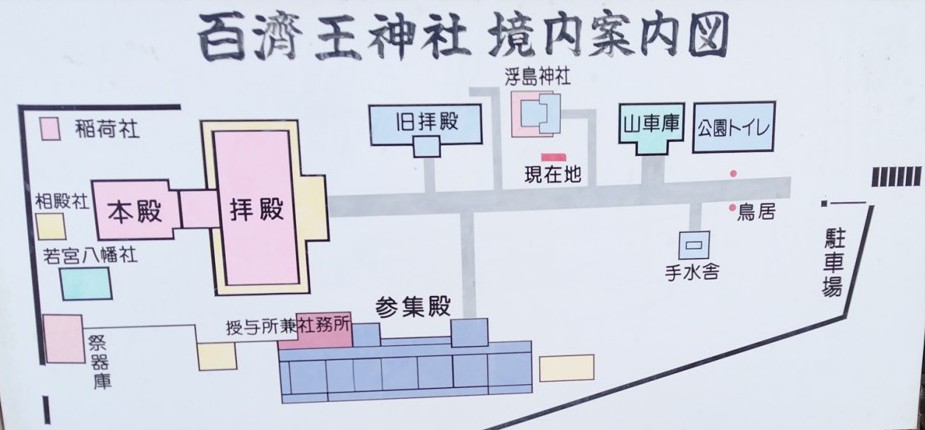

境内マップ

上左:新新拝殿 上右:旧拝殿 下左:新と旧の拝殿配置 下右:鳥居

上左:新新拝殿 上右:旧拝殿 下左:新と旧の拝殿配置 下右:鳥居

上左:新新拝殿 上右:旧拝殿 下左:新と旧の拝殿配置 下右:鳥居

上左:新新拝殿 上右:旧拝殿 下左:新と旧の拝殿配置 下右:鳥居