枚方西部の古墳や古代寺院跡を巡るグループに参加した。

京阪電車牧野駅集合だが、この朝京阪電車の天満橋駅で人身事故で全面ストップになってしまった。枚方市駅で足止めになった人はタクシー行列に並んで途中で合流、他の駅まできていた人は諦めて帰宅した。

当方は、ちょうど牧野駅に降りた時に事故のアナウンスがあって乗車してきた電車が停まってしまった。幸運とは云えるが被害に遭遇した人は大変だったようだ。参考ダイヤのひとつ前の電車に乗車してよかったのだ。

世話役はあちこち電話連絡していたが、30分ほど待って散策開始になる。結局は参加者は合流した3名含めて12名であった。

最初は牧野公園に寄る、公園は片埜神社の境内になり、神域は明治の頃には5ヘクタールほどあり、大阪歯科大学付近の松林はその面影を残しているという。

戦後、広い神域の一部を市が譲り受けて牧野公園を造成し、桜の季節には、数十年を経た桜が咲き競い、市民の憩いの広場になっている。

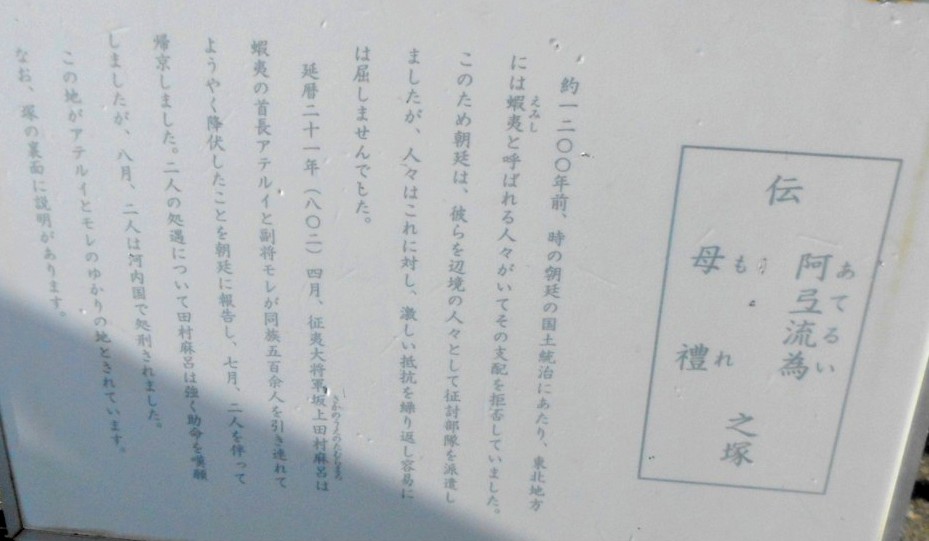

牧野公園の中に、伝アテルイ・モレの塚がある。平安時代初期、朝廷軍と戦った陸奥国の領袖、英雄、アテルイとモレは、河内の国で処刑され、その首級は、ここ牧野に埋葬されたという、首塚伝説となって、牧野公園に碑石を建立し慰霊し、保存しているのだ。

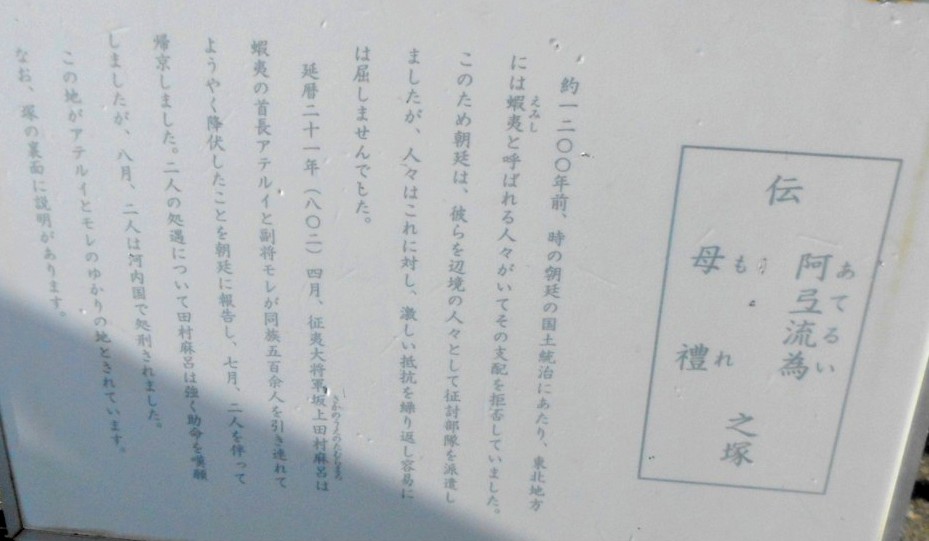

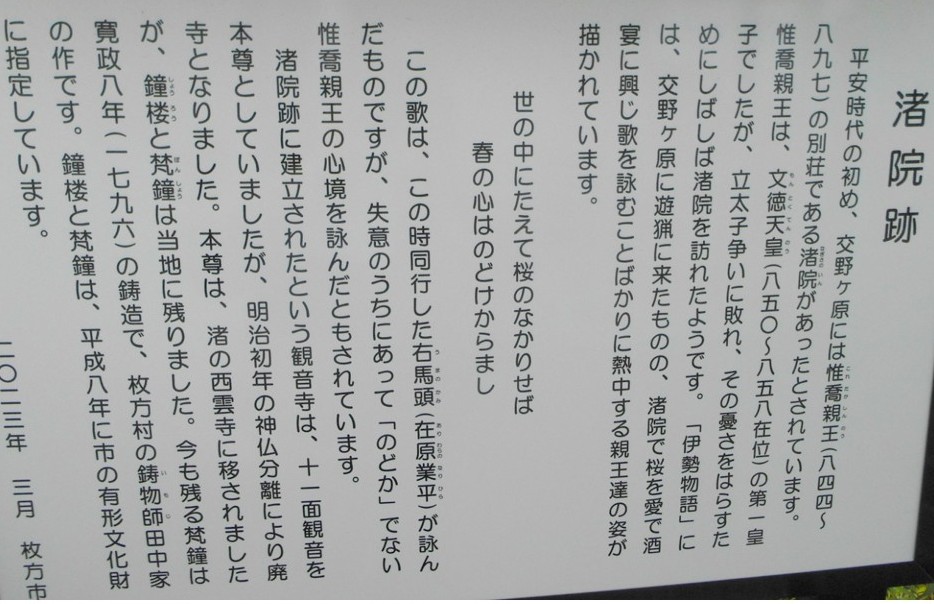

この塚には『伝 阿弖流為 母禮 之塚』とあり、傍らの説明板には、「802年(延暦21)4月、征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷の首長アテルイと副将モレが同族500人を引き連れて降伏したことを朝廷に報告し、7月に2人を伴い帰京した。田村麻呂は2人の助命を朝廷に嘆願したが聞き入られず、2人は河内国で処刑された。」とあり、この地がそのゆかりの地としている。

アテルイは、8世紀末から9世紀初めにかけて、東北地方で活躍した蝦夷のリーダーで、長期抗戦で何度も朝廷軍を打ち破ったと伝わる。

大和朝廷から見れば彼らは服従もしない抵抗勢力だったことになるが、立場を変えれば、大和朝廷が侵略者である。これを有無を言わさずに処刑するのは、何時の時代も征服者は身勝手なものだ。田村麻呂がアテルイたちの助命嘆願したとの話から、彼らの友情物語として今日まで伝わっているのは、一縷の救いでもある。

アテルイ・モレの塚 説明

上左:塚の碑石 上右:塚 下:周囲の公園風景

枚方八景のひとつ 「牧野の桜」 説明

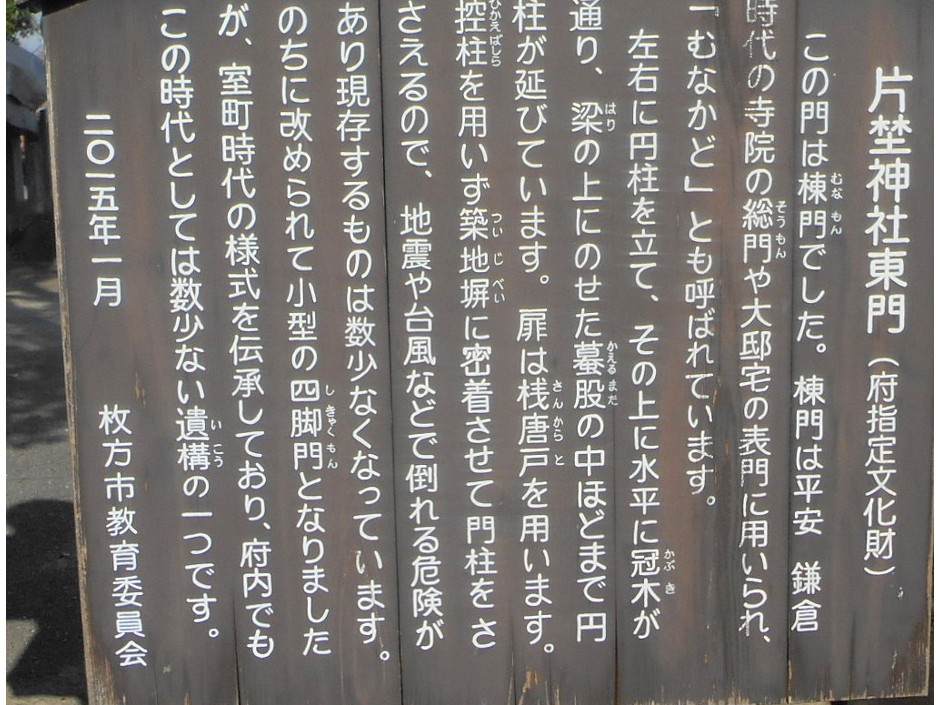

牧野公園のすぐ横にが片埜神社の建物がある。1500年以上の歴史がある神社だそうで、祭神は、建速須佐之男命 菅原道真公 事代主大神 他九柱。

社伝では、11代垂仁天皇の御世、出雲の野見宿禰命が当地方を拝領した折、建速須佐之男大神をこの地にお祀りして土師氏の鎮守としたのが草創で、29代欽明天皇の御世に「片野神社」の社号を賜って交野郡の産土社となった。

天徳4年(960)に土師氏の出である菅原道真公を併祀、平安時代後期には社名を「一宮(いちのみや)」と改めた。鎌倉・室町期には元弘の変や、三好・松永の戦いなど幾度かの兵火に罹り、荒廃と再建を繰り返した。

天正11年(1583)、豊臣秀吉により大坂城鬼門鎮護の社と定められてからは、方位鬼門除けにも霊験あらたかな社と世に知られ、慶長7年(1602)には豊臣秀頼による本殿等の寄進大造営があった。本殿は、国の重要文化財として指定されいるという。

明治時代に近隣諸社のご祭神を合祀し社名をもとの「片埜神社」に復して現在に至っているという。大坂城の鬼門除けの神社とされたことから、現在でも方除・厄除の神として信仰されている。

またこれらのことにより、鬼は片埜神社の象徴・守り神とされている。絵馬や御朱印には鬼面が描かれており、節分の豆まきでは「鬼は内」と唱えるという。

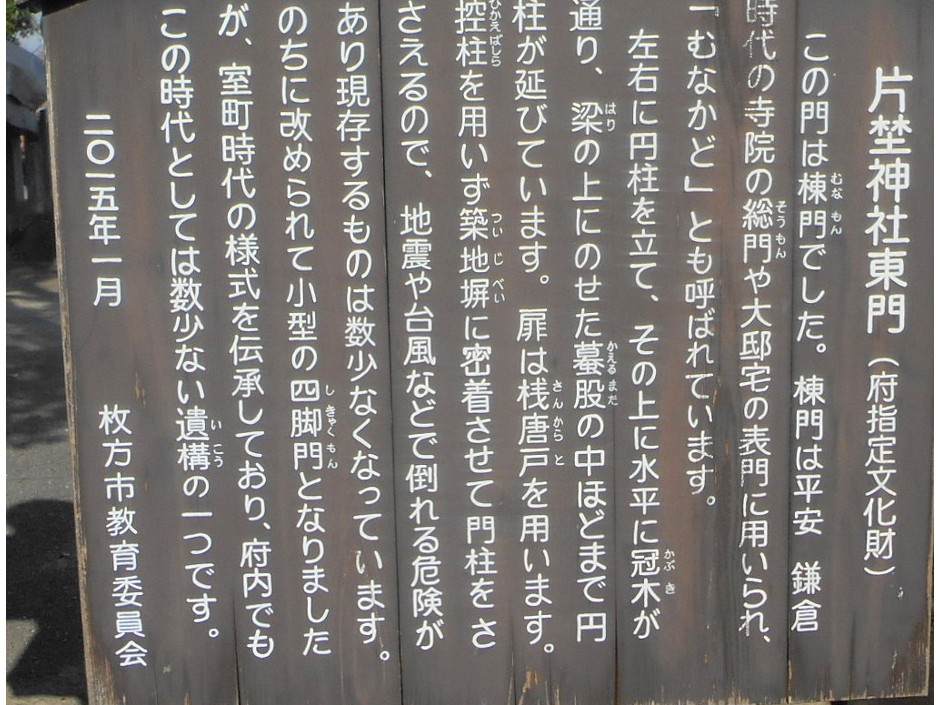

片埜神社

片埜神社と周辺

片埜神社からは牧野車塚古墳に向かう。ここも周囲は公園になっている。昼頃になっているので公園で昼食になる。また、枚方からきたタクシー組も合流する。

食後は牧野車塚古墳の通路は整備されているので古墳の上に上る。牧野車塚古墳は、大阪府北部の淀川左岸、穂谷川左岸の交野台地上に4世紀後半から5世紀前半に築造された、全長107.5mの北河内最大の前方後円墳。国の史跡に指定されている。

墳形は前方後円形で、墳丘主軸を東西方向として前方部を東方向に向ける。墳丘は2段築成で墳丘外表では葺石・埴輪が認められた。

特に葺石は板石を使った特異なもので、徳島県・兵庫県産の石材が使用される点で注目されるという。墳丘周囲には周濠が巡らされる。

埋葬施設は明らかでなく、副葬品も詳らかでなかった。この牧野車塚古墳は、北河内地域では禁野車塚古墳(枚方市宮之阪)とともに淀川流域の交通と関わった有力な大型古墳として知られ、禁野車塚古墳の後続首長墓に位置づけられるという。

史跡公園「車塚公園」

上左:牧野車塚古墳上り口 上右:後円部 下:整備された通路

次に町中を歩いて10分ほどで渚の院跡にくる。通常は入れないが管理しているところに世話役が申し込んでいたので柵のカギがあいていた。

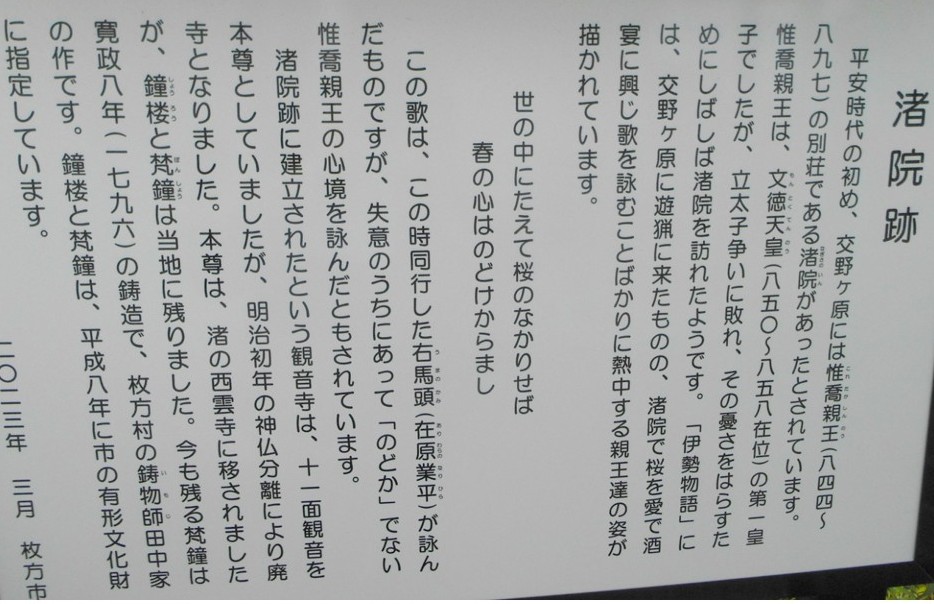

「渚院」は光仁天皇が宝亀2年(771)交野に行かれたことで、皇室が交野ケ原と深い関係を持つ事になったのが始まりで、次の桓武天皇は樟葉の藤原継縄の家で身支度をされ、交野ケ原で遊猟した際に「渚院」を御旅所にしたといわれている。

「渚院碑」には嵯峨天皇の「渚院を頓宮(御旅所)とす」と刻まれている。

また9世紀、惟喬親王が交野遊猟に用いた別荘とされている場所とある。惟喬親王は文徳天皇(在位:850~58年)の第1皇子で、藤原氏を外戚とする惟仁親王(後の清和天皇)との皇位争いに敗れた。

その憂さを晴らすため、在原業平らとしばしば渚の院に来ており、『伊勢物語』82段には「いま狩する交野の渚の家、その院の桜ことおもしろし。その木のもとにおりゐて、枝を折りてかざしにさして、上中下みな歌よみけり」と記されているそうだ。

院は後に観音寺と呼ばれる寺院が建立されたが、明治初年の神仏分離で廃寺となった。現在その跡地には鐘楼と鐘が残されており、枚方市の文化財の指定を受けているという。

鐘には「寛政8年(1796)4月 観音寺」の銘がある。この鐘は代々河内の鋳物師の家系であった田中(藤原)家信により鋳造されたという。「渚院」碑もあるが元の石碑の痛みが激しいので、平成14年(2002)に枚方市により復刻されたものとある。

一帯は渚がつく町名が多いが、「渚」とは河・海・湖などにおいて波が打ち寄せる所という意味で、この付近は淀川に近かったことになる。

旧『枚方市史』にも「渚は、淀川筋の港湾都市としての特色が見いだされ」と記されていて、古くから淀川を往来する船が出入りし、文化の中継地として重要な位置を占めていたと考えられるという。

渚院跡 看板

上左:石碑 上右:鐘楼 下右:新しい石碑