元に戻り、大和朝廷の創始者とされる第10代天皇崇神天皇の陵墓「山辺道勾岡上陵(やまのべのみちのまがりのおかのうえのみささぎ)」を見るが、中には入れない。陵墓に指定され宮内庁が管理しているのだ。

地域の名を取って「行燈山(あんどんやま)古墳」と呼ばれている。古墳は全長約242m、後円部径約158m、後円部の高さ約31m、前方部の幅約100m、前方部の高さ約13.6m、周濠を含めた全長は約360m、最大幅約230mの巨大な前方後円墳。築造されたのは古墳時代前期後半(4世紀後半)でも早い時期とされている。

埋葬施設は不明だが、昔の絵図には後円部墳頂に南北方向の盗掘跡と見られる掘り込みが描かれており、そのようすから竪穴式石室と考えられているという。

遺物は周濠から銅板、金銀細工品、土器などが出土している。銅板は江戸時代末に行われた修陵の際出土したもので、縦54cm、横71cm程の長方形。その後、所在不明となっているが、残された拓本によると表面に内行花文鏡に似た文様、裏面に四区画に分けた文様が陽刻されていて、鏡に関係した銅製品と考えられるが用途は不明という。

説明を見ただけで右手に濠が続いているが、横のみちを歩き行燈山古墳の前に出る道を進む。正面にきて参拝場所でお参りと記念写真を撮って、昼食時になっているので天理市トレイルセンターに向かう。

崇神天皇 山辺道勾岡上陵

天理市トレイルセンターは、山の辺の道沿いにある情報提供・休憩機能を備えた施設。歴史文化の紹介コーナー、汗を流せるシャワー設備、ロードバイクを停めるためのバイクラック、美しい眺望が楽しめる開放的なデッキも設置。また地元の食材を使った食事や、県内の特産品の購入ができる。

観光コンシェルジュが常駐しているので、山の辺の道周辺のトレッキングや、サイクリングを組み合わせた周遊観光、龍王山登山口として軽登山など、様々な観光情報を収集することができるとある。

外のデッキで昼食になるが、客は多くて賑やかだった。

食事後は再び山の辺の道を歩く、集落の中も通ることが多くなる。トレイルセンターのすぐ近くに長岳寺がある。立派な門があるが今回は内部には入らずに前を通過するだけになった。

長岳寺(ちょうがくじ)は、高野山真言宗の寺院で山号は釜の口山(かまのくちさん)。本尊は阿弥陀如来。開山は空海(弘法大師)とされる。関西花の寺二十五霊場第19番札所。日本最古の歴史の道といわれる山の辺の道のほぼ中間点に位置している。

天長元年(824)に淳和天皇の勅願により空海(弘法大師)が大和神社の神宮寺として創建したという。盛時には48もの塔頭が建ち並んでいたが、鎌倉時代には興福寺大乗院の末寺となっている。

応仁の乱や文亀3年(1502)の兵火によって衰退するが、慶長7年(1602)に徳川家康の支援によって復興された。境内の面積は約4万平方メートルと広く、八十八箇所石仏道が竜王山中腹の奥の院まで巡らされているとある。

左:天理市トレイルセンター 右:長岳寺 山門

狭い道を抜け山の辺の道らしい周囲田園地帯の地道を歩く、天候がいいので休憩したい気分だが休もうという人はいない。

また集落の中に入り、中山大塚古墳のあたりにくるが古墳は判らない、小さい公園があり神社があるがこの上あたりのようだが、雑草で生い茂っていて道も見えない。

この辺りは、箸中遺跡,纒向遺跡と並んで、古墳や遺跡の多い所。その古墳は、各時代の各種の形態が独立して築造されており、古墳の編年を知る上に重要な手掛かりを与えている。

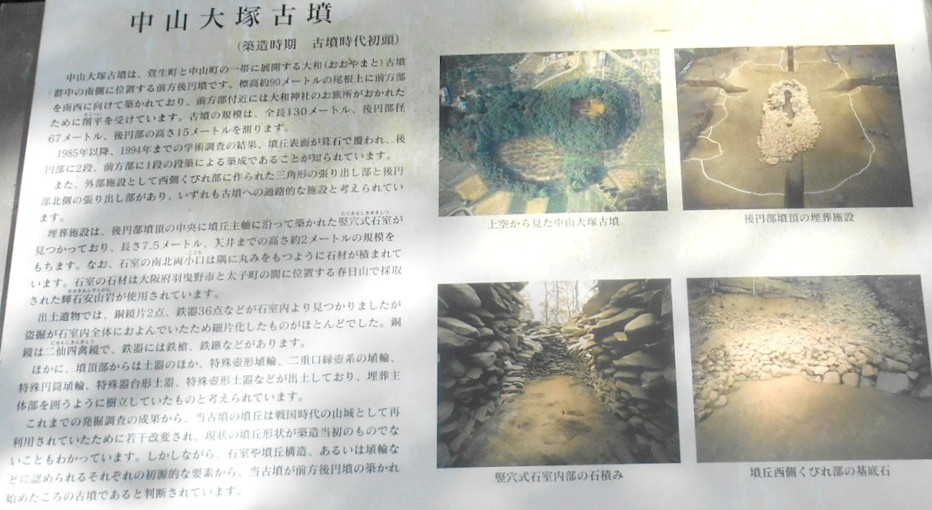

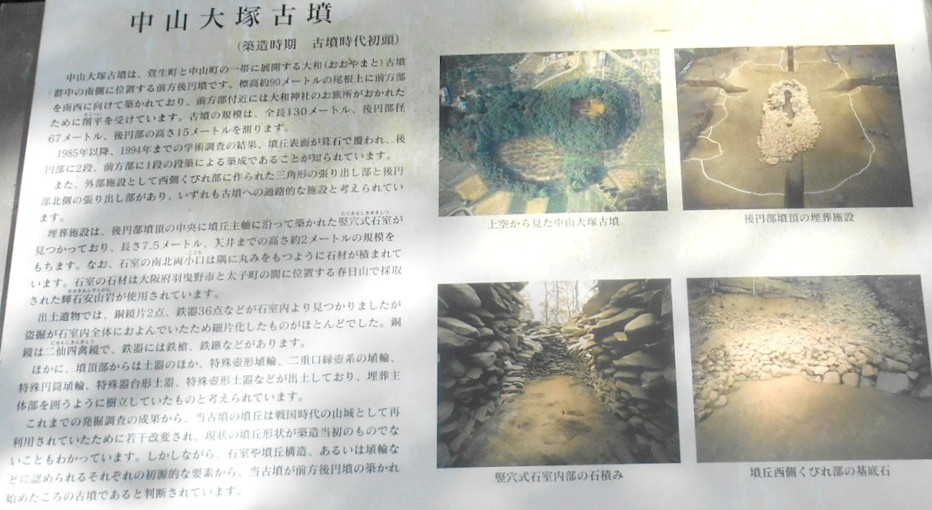

中山大塚古墳は、墳丘は前方部を南西に向けた前方後円墳で、全長約130メートル、後円部の径約67メートル・高さ約11.3メートル、3段築成で、後円部北側の墳丘裾に扇型に開く張り出し部分が付属することが確認された。

後円部に張り出しが付くということは、すぐ南にある柳本古墳群中の代表的な双方中円墳の櫛山古墳の墳形に繋がるのではないかと推定される。前方部後方東側にも三角形の張り出しが付けられている。

前方部と後円部の高さは、前方部が低く、前方部前面が緩やかに曲線を描いており、出現期前方後円墳の特徴を備えている。また、後円部の張り出し付近から特殊器台の破片が見つかっており、箸墓古墳に次ぐ最古級の前方後円墳であると推定されている。

数回の発掘調査、で、埋葬施設は後円部の中央に長さ7.5メートル、高さ1.4メートルの竪穴式石室が築かれていた。石室の石材は、二上山麓に産出する輝石安山岩であり、上部は持ち送りにしてすぼめるなどの工夫を凝らしていた。

礫敷や木棺を設置する基台などは確認できず、内部構造は比較的簡素なもの。石室のなかからは割竹形木棺が確認された。

中山古墳(大塚)は、この地の最大の前方後円墳であるが、残念ながら破壊甚だしく、元の姿は失われてしまったという。

その前方部を削り取った形で、大和(おおやまと)神社の御旅所がある。

中山大塚古墳

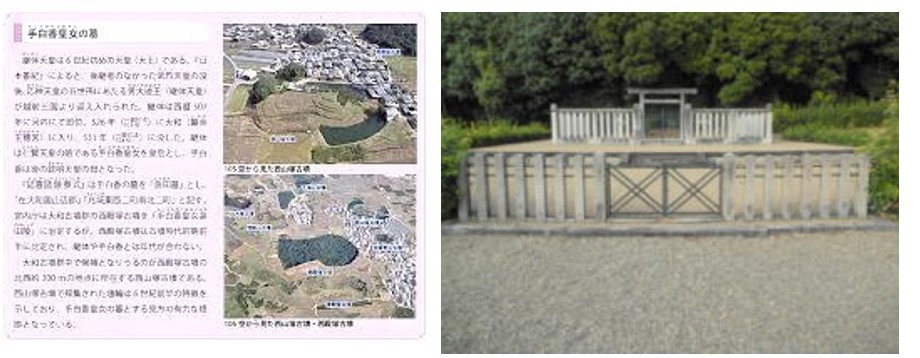

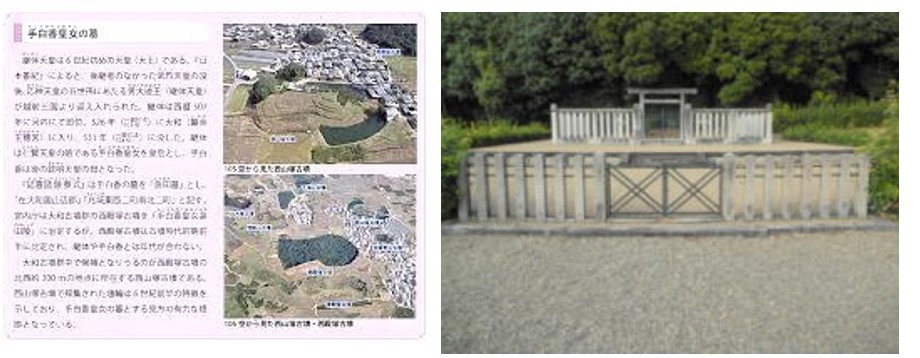

説明の後は寺院とお墓地帯を通過する、墓の中の畑道を少し上ると次の目的地があった。西殿塚古墳で、形状は前方後円墳。大和古墳群(中山支群)を構成する古墳の1つという。

実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により「衾田陵(ふすまだのみささぎ)」として第26代継体天皇皇后の手白香皇女の陵(たしらかのひめみこふすまだのみささぎ)に治定されている。

全長約230m、後円部径145m、高さ約16m、前方部幅130m、東側墳裾からの高さは11.3mあり、萱生地域では最大の前方後円墳。陵墓として管理されているため、埋葬施設は確認されていないが、竪穴式石室と考えられているという。

東側には隣接して東殿塚古墳があり、2基は大和古墳群のうちでは最高所にあって盆地全域を眺望できるというがよく判らない。

手白香皇女の陵 衾田陵

文字は読めない

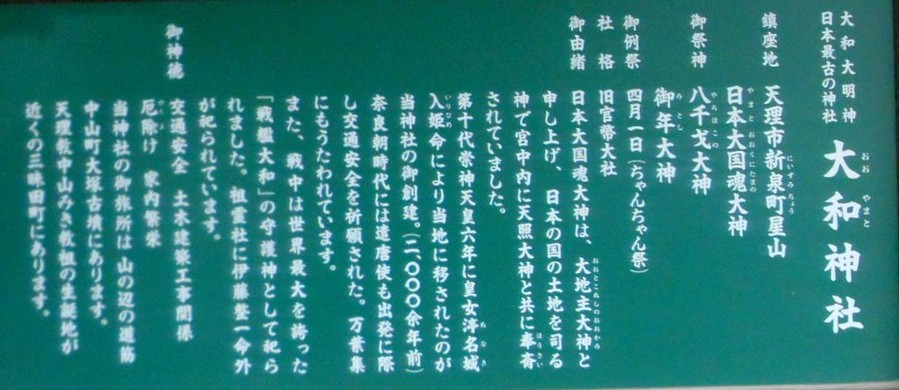

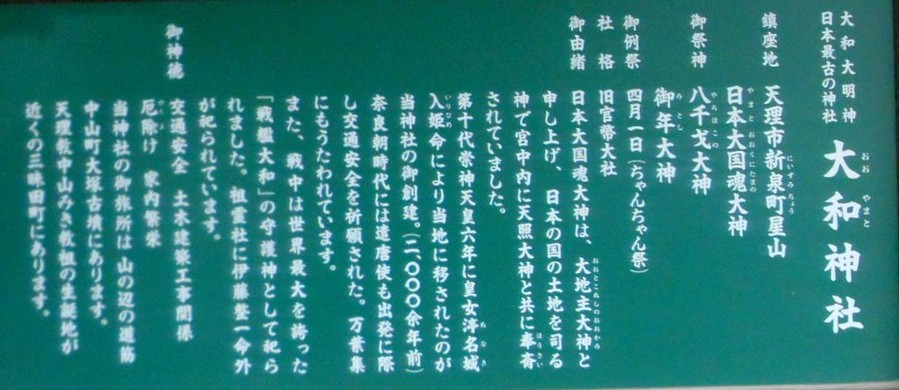

御陵にお参りして最後の訪問地に寄る。山の辺の道から外れて長柄駅に向かう大和神社(おおやまとじんじゃ)になる。祭神は大国魂大神(おおくにたまのおおかみ)、八千戈大神(やちほこのおおかみ)、御年大神(みとしのおおかみ)。

『日本書紀』によれぽ、祭神の大国魂大神と八千戈大神は、ともに大已貴神(おおなむちのかみ)の異名同神で、国土経営に功をたて、武勇にすぐれた神徳を尊崇する名前とされ、御年大神は穀物の守護神と説明されているという。

創建は孝昭天皇即位の年、はじめて宮中内に大国魂大神と天照大神が同殿共床で奉斎したが、崇神天皇即位6年に天皇は神威をおそれ、天照大神を皇女豊鋤入姫に勅して倭の笠縫邑に移し、大国魂大神を皇女淳名城入姫に勅して、倭国市磯邑に移した。これが大和神社の創祀とされている。

後世になって神域は幾度か移り、中世に現在の地に移ったという。大和国が艦名の由来となっている日本海軍の戦艦大和には、この神社の祭神の分霊が艦内神社として祀られていた。

戦艦大和は昭和20年(1945)4月7日に坊ノ岬沖海戦によって沖縄沖で沈没したが、その時に戦死した第二艦隊司令長官伊藤整一中将以下2736名が末社・祖霊社に合祀されている。

境内に「戦艦大和記念塔」が建立された。また戦艦大和の長さは、大和神社の参道とほぼ同じ(270M)で幅は、参道の約5倍(39M)という。

戦艦大和展示館には『戦艦大和』の設計に携わった人や他の人が作った[戦艦大和の模型]が3基と、[戦艦大和の精密画] 等が展示されていた。

ここを最後にJR万葉まほろば線の長柄駅に向かい帰途についた。

大和神社

* この日も膝の具合はがよくなくて、付いていくだけの感じになった。写真もあまり撮っていないので

掲載すべきか迷ったが、記録としては残したいのでアップしたのです。