山の辺の道は奈良盆地の山裾を縫うように、南北に結ぶ古道で、歌垣で知られる海石榴市から、三輪、柳本を経て石上神宮までを、一般的には山の辺の道と称していますが、奈良市内まで続いていたという。

今回は、このコース内を中心に巻向から長柄までを散策した。最終的に2万歩を越えていて最近ではあまり歩いていないので長い運動になった。

万葉まほろば線の巻向駅が集合駅だったが、この日は地元の主催で巻向遺跡を歩く催しがあって、大勢の人が駅近くの巻向遺跡広場に集まっていた。

電車の改札は無人で1台しかない出口改札機は反応が遅くて、凄い行列になっていた。キップの人の方が回収箱に入れるだけなので早いのだ。主催者から連絡がいったのかだいぶん時間がたってから駅員がきて対応してくれたが。

最初は相撲神社を訪問する、坂道になってくるのでややしんどくなるが休みながら進んだ。途中で田舎道の中に石碑がある。

第11代垂仁天皇纒向珠城宮跡で、伝承地であり、遺跡があったわけではなく、ヤマト国家が始まったとされる地に、実在した可能性が高いと言われる天皇の宮があったという意味があると思われる。

垂仁天皇纒向珠城宮跡

ここを過ぎるとすぐに第12代景行天皇纒向日代宮跡の説明看板がある。

景行天皇は、第11代垂仁天皇の第二皇子で息子の日本武尊を派遣し、大和に従わない九州の熊襲や出雲の国へ、一度帰朝してまた東の国々へと遠征を重ね、次々に服従させていったという。聖徳太子伝説で有名な話だ。

纒向珠城宮跡同様に初期ヤマト政権誕生の地がここにあったということだ。ここからの眺めは田園の拡がりが見られて遠くにこんもりした森がいくつかあり、古墳が点在しているのだ。

景行天皇纒向日代宮跡

伝承地の碑と周辺の風景

更になだらかな坂道も歩くと相撲神社がある。今は相撲神社の方が判りやすいのだが、野見宿祢神社といわれている。

日本書紀の中にも記載があるが、垂仁天皇の時代に当麻に当麻蹴速(たいまのけはや)という、ものすごく強いものがいるとあり、出雲の国に野見宿禰(のみのすくね)というすごい力持ちいて、天皇の前で、当麻蹴速と野見宿禰に力比べをさせたという。

このころの相撲は、現在のものとは違い、蹴ってもよかった。結局、お互いに足の蹴り合いになり、野見宿禰が勝ち、これが相撲のはじまりと言われているという。

相撲神社境内には、勝った宿禰を祀る祠や力士石像があり、土俵もあったが今は修復中のようだった。草深くなっていてあまり手入れされていない。

相撲神社

ここから少し上の方に向かうと、穴師坐兵主神社(あなしにますひょうずじんじゃ)がある。

元は穴師坐兵主神社(名神大社)、巻向坐若御魂神社(式内大社)、穴師大兵主神社(式内小社)の3社で、室町時代に合祀された。現鎮座地は穴師大兵主神社のあった場所である。

元の穴師坐兵主神社は、垂仁天皇2年に倭姫命が天皇の御膳の守護神として祀ったとも、景行天皇が八千矛神(大国主)を兵主大神として祀ったともいう。

旧鎮座地は「弓月岳」であるが、比定地には竜王山・穴師山・巻向山の3つの説がある。祭神の「兵主神」は現在は中殿に祀られ、鏡を神体とする。

神社側では兵主神は御食津神であるとしているが、他に天鈿女命、素盞嗚尊、天富貴命、建御名方命、大己貴神の分身の伊豆戈命、大倭大国魂神とする説がある。

穴師の里はみかん栽培発祥の地といわれ、記紀によると、田道間守(たじまもり)は垂仁天皇の命により不老不死の霊薬を求めて、常世の国に使わされ10年の歳月を経て持ち帰ったのが「やまとたちばな」で、それが最初に植えられたのがこの地という。

穴師坐兵主神社

穴師坐兵主神社を参拝して元の道を戻る。下り坂なので歩きやすい、付近にミカン畑がありみかん刈りにきている人が多数いた。休日なので家族連れが多いようだし、駐車場は車で一杯だった。

ほどなく山の辺の道のコースに戻る箇所にきて右折し山裾の田園地帯を歩くことになる。畑と雑草と時々池がある田園風景になる。

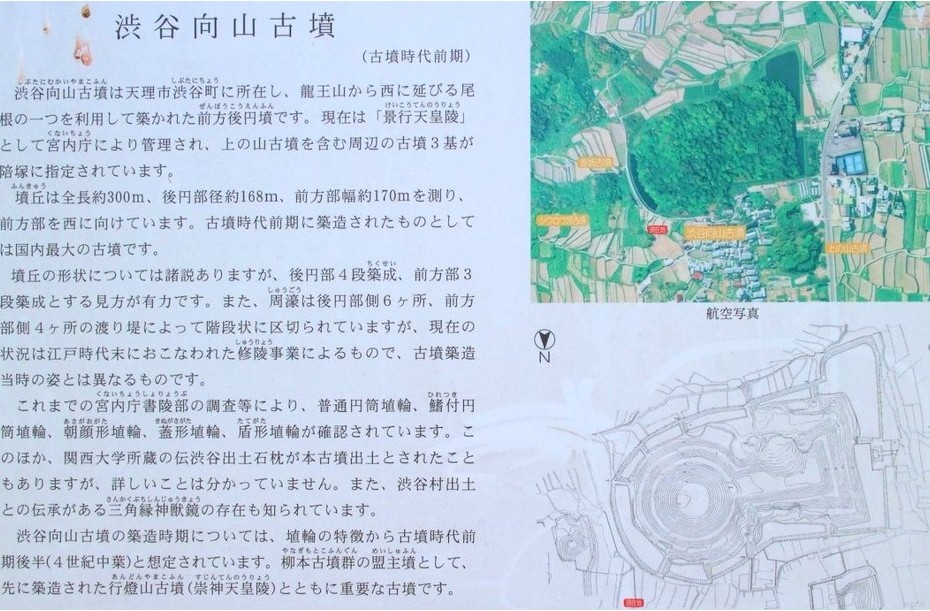

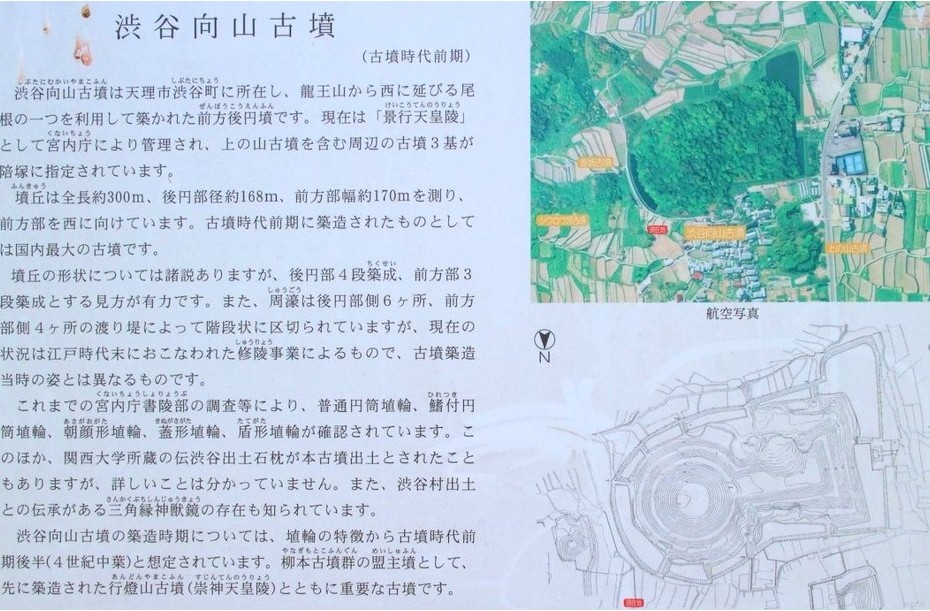

左にこんもりした森が見えてくる。第12代景行天皇の陵墓とされ、「景行天皇山辺道上陵(けいこうてんのうやまべのみちのへのみささぎ)」と宮内庁で管理されている。

周囲に濠がり柵があって中には入れないのだ。表側には参拝場所があるが、山の辺の道は裏側を通過するので横にみて過ぎるだけだ。

地区の名を取って「渋谷向山(しぶたにむかいやま)古墳」と通常は呼ばれているのだ。全長約300m、後円部径約168m、後円部の高さ約25m、前方部幅約170m、前方部の高さ約23mあり、前方部はほぼ西を向き、周りには濠が巡っている。

埋葬施設は不明。年代は、これまでに出土した土器から古墳時代前期後半(4世紀後半)と見られているという。 前方後円墳(上の山古墳)、円墳、方墳、各1基の陪塚(ばいちょう)を持ち、4世紀の古墳としてはわが国で最大規模の古墳という。

遺物は埴輪や土器などしか見つかっていないが、1864年の出土とされる関西大学が所藏する石枕があり、、大王の頭部を飾るのにふさわしいものという。

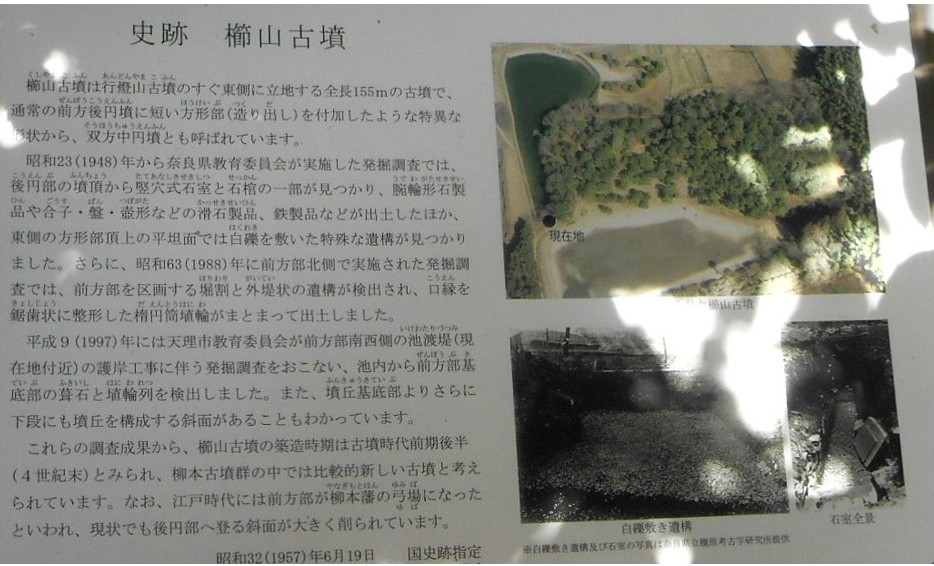

ここを過ぎると次に同じような森が左に見えてくる。崇神天皇の陵墓になるが、先にいったん右側にある櫛山古墳に寄るが、雑草の中で行くのも大変なので外から森を見るだけになる。

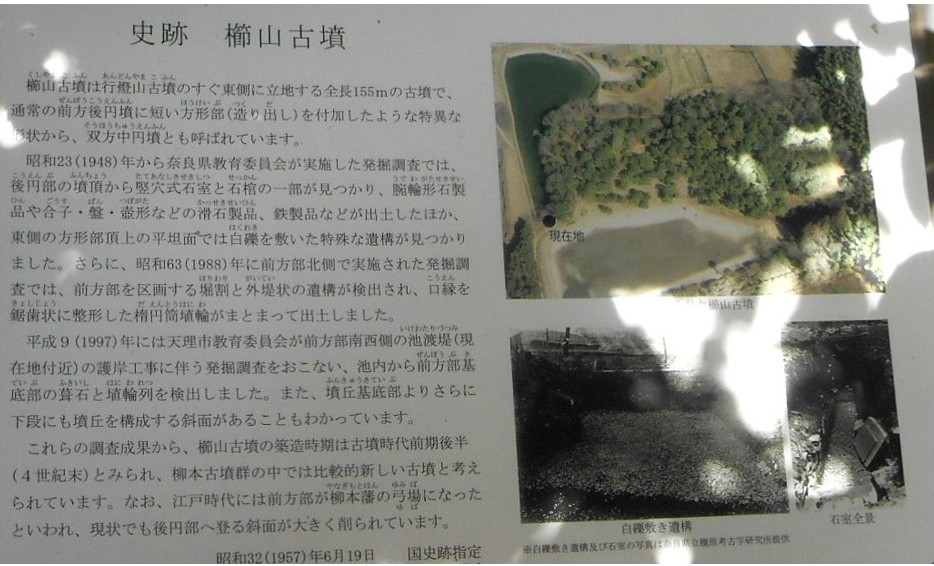

全長約155m、後円部径約90m、後円部の高さ約17.5m、前方部幅約70m、前方部の高さ約10mの前方後円墳で、後円部の東側に造り出しを持つ珍しい古墳という。

東側の造出しが前方部の半分もあることから、双方中円墳(円形の両側に方形が着く形)とも呼ばれている。築造された年代は古墳時代前期後半(4世紀後半)と見られている。

1948年~1949年、前方部東側の造り出しが発掘調査され、白い礫を敷き詰めた5×3.4mの長方形の土坑が検出され、この土坑から多数の石製腕飾類や鉄製品などが出土したことから、この造り出しで、葬られた首長から新たな首長へ首長権を譲る、継承の儀式が行われたのでは、と考えられているという。

埋葬施設は後円部にあり、全長約7.1m、幅約1.4mの竪穴式石室で、石室内からは組合式の長持形石棺と見られる破片が出土しているという。

櫛山古墳