次は10分ほど移動して目的のひとつである長岡宮跡にくる。ここではボランティアガイドさんが待っていてくれて、案内と説明を受けることになる。

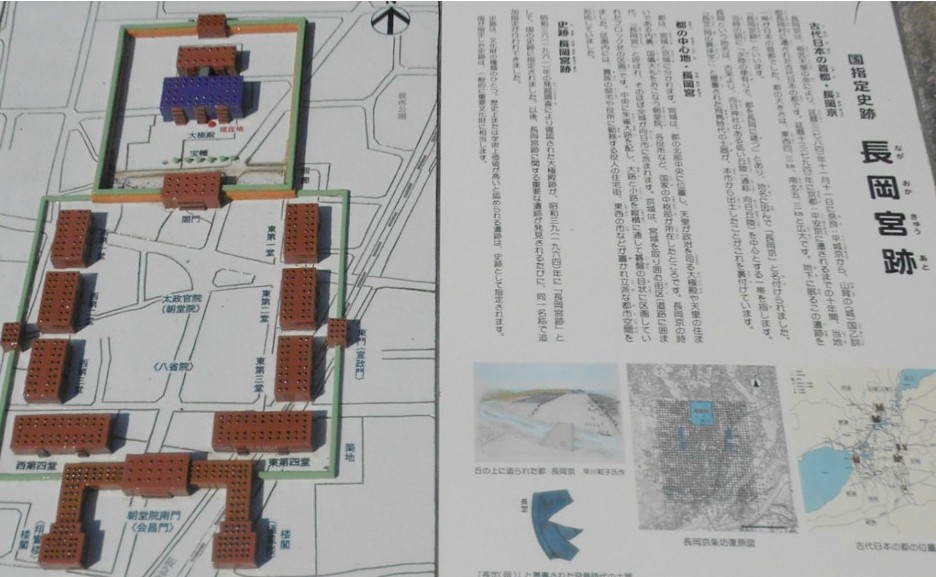

長岡京は、山城国乙訓郡にあった奈良時代末期(または平安時代初期)の都城(現在の京都府向日市、長岡京市、京都市西京区)。宮域跡は向日市鶏冠井町(かいでちょう)に位置し、「長岡宮跡」として国の史跡に指定されている。

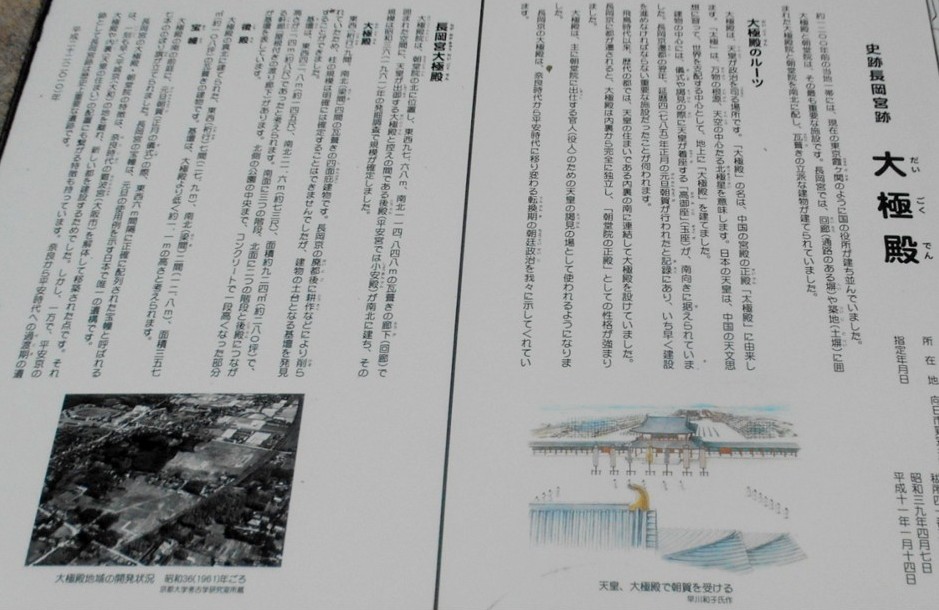

延暦3年(784) 第50代桓武天皇により平城京から遷都され、延暦13年(794)に平安京に遷都されるまで機能したところである。

平城京の地理的弱点を克服しようとした都市であったという。長岡京は近くに3本の川が流れ、船で効率よく物資を運ぶことができ、陸路を使わざるを得なかった平城京の問題を解消できた。また、造営地の南東には当時巨椋池が存在し、ここも物流拠点として期待された。

また平城京で問題となっていた下水対策が立てられた。道路脇の流れる水を家の中に引き込み、排泄物を流すようになっていた。長岡京の北西で湧いた豊かな水は、緩やかな斜面に作られた都の中を自然に南東へ流れ、これによって汚物は川へ押し流され、都は清潔さを保っていたという。

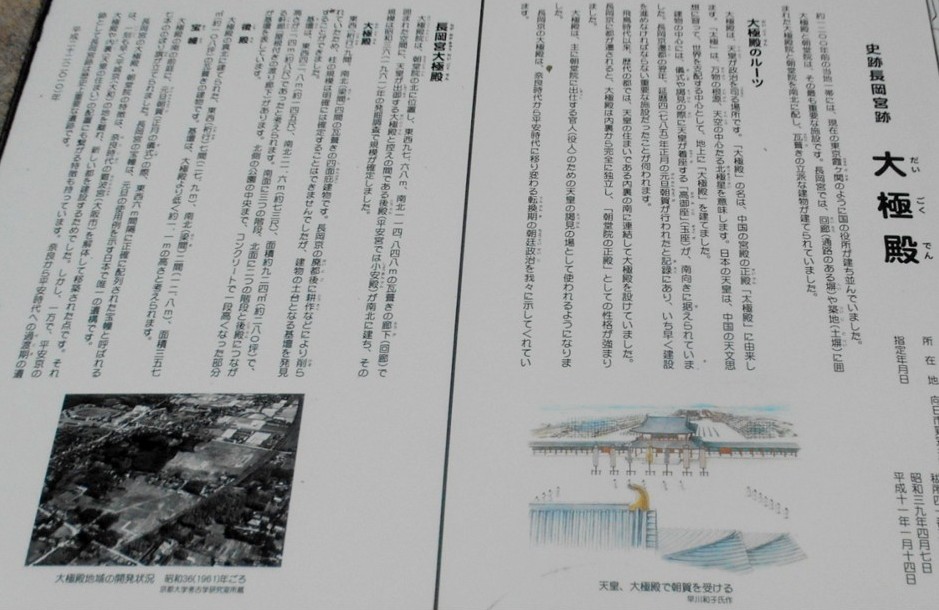

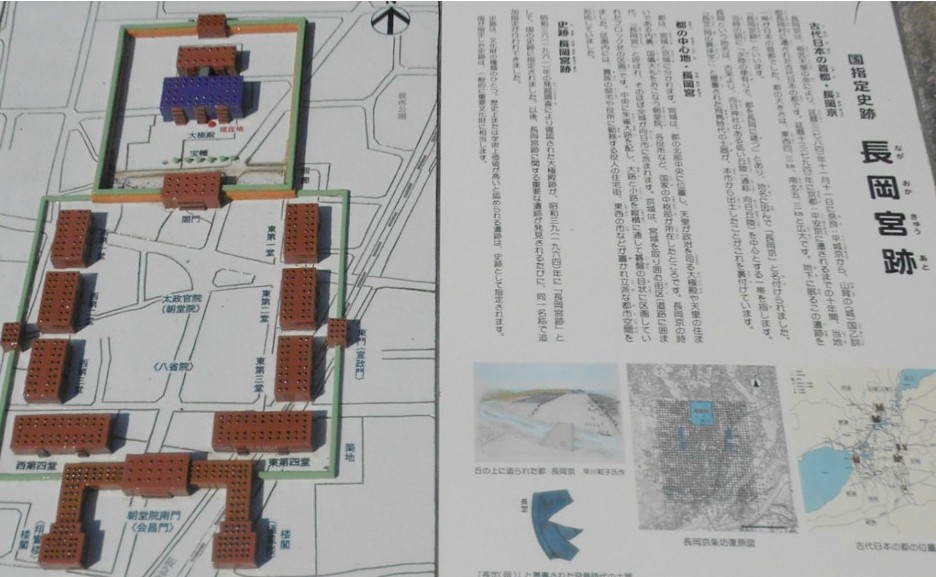

長岡京は、政治や儀式を行う大極殿や朝堂院などの官庁街と天皇の住まいである内裏からなる宮域と、貴族や都市住民の居住域である京域に分けられる。

中心部の宮域はすべて現在の向日市域にあり、東西約1.0キロメートル、南北約1.6キロメートルの大きさで、周囲を築地大垣で囲まれていた。

京域は、朱雀大路を中心に大路小路によって規則正しく区画され、東西4.3キロメートル、南北5.3キロメートルの都だった。

長岡京には、位を有する役人が約750人住んでいた。下級役人や日雇いで役所の雑役に従事する人々は、約7,000人もいたといわれる。京内には、このような役人の他に寺院の僧尼、専門的技術者、諸国から駆り出された農民など、あわせて5万人以上の人々が住んでいたといわれる。

長岡京が10年しか続かなかった理由についてはいろいろの説がある。1.造都責任者の藤原種継の暗殺、2.早良親王の憤死などによる怨霊説、3.桂川と小畑川の予想外の氾濫による洪水説、などという。

昭和29年(1954)、大極殿跡を中心に発掘調査がはじめられ、発掘された木簡などの遺物は向日市文化資料館に展示されていた。

大極殿跡は昭和40年(1965)、史跡公園に指定され、道路を隔てて南北に分けられた公園は南側に大極殿、北側に小安殿が整備・復元され、平成19年(2007)には、日本の歴史公園100選に選定されているという。

周囲をぐるりと歩き往時の都を偲んで次へ移動する。

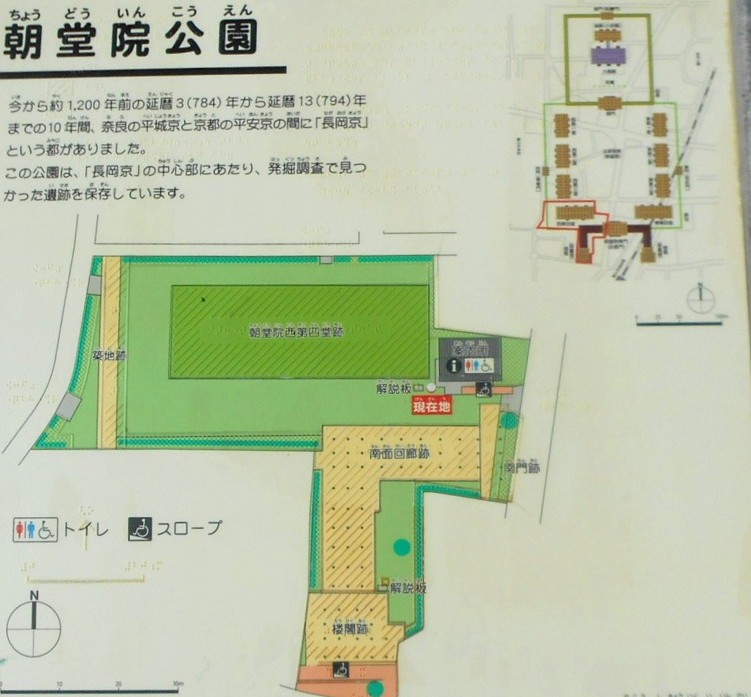

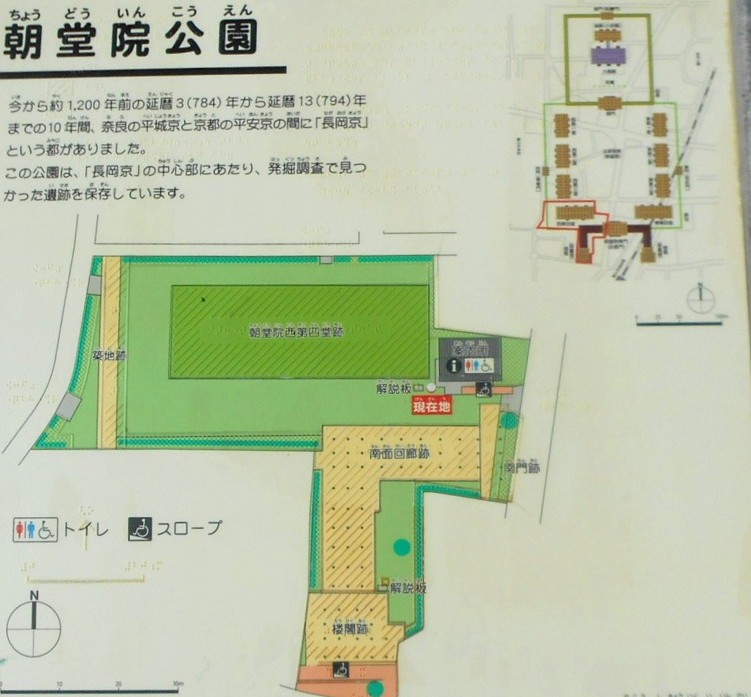

最後は長岡宮朝堂院跡で現在は公園になっている。朝堂院は国家の政務や儀式を行った場所で、現在の国会議事堂にあたり、中国の唐時代にあった長安城がモデルといわれ、東西に4棟ずつ、計8棟あったという。

朝堂院公園は、西側の4番目に中枢施設としてあった「西第四堂」と、朝堂院南門の回廊とつながっていた「翔鸞楼(しょうらんろう)」跡に当たるという。

案内看板で配置を確認しながら説明を聞いて納得する。横にある案内所には長岡京時代の衣装の試着体験やアプリ「AR長岡宮」が体験できる端末の貸出しを行っているという。

ガイドさん達の事務所はここになるようだ。ここでガイドさんとお別れをして近くの阪急西向日駅まで歩き駅前で解散して帰途についた。