京都向日市の古墳群と長岡宮跡を巡るグループに参加した。少し前なので内容が古くなっているし、写真もあまり撮っていなかったので資料からの借用が増えてしまった。すみません。

向日市(むこうし)は、京都府の南西に位置する市。京都盆地の南西端に位置し、西方には小塩山をはじめとする西山連峰を望み、市外東方には桂川が流れる。

このため、全般に北西方向が高地に南西方向が低地となる平坦な地形となっている。面積は7.72km2で、全国の市では蕨市、狛江市に次いで3番目に狭く、西日本では最も狭い。

人口約55,800人で人口密度は京都府内の市町村でも群を抜いて高く(7,230人/km2)、全国でも上位に入る。向日町警察署や向日町駅・向日町郵便局・京都向日町競輪場・向日町簡易裁判所・向日町区検察庁・イオン向日町店、その他金融機関の支店名など、官公庁・民間問わず「向日町」の旧町名を市制施行後の今でも地名のように使っている施設等があるという。

町制時代の町名や今も駅や様々な施設に残る「向日町」の読みは「むこうまち」だが、市制施行後に向日市内に出来た「向日町」は「むこうちょう」と読むという。

古くから乙訓郡の中心地で、現在も、郡役所の名残である京都府乙訓総合庁舎や、長岡京市、大山崎町、京都市伏見区の一部を管轄する向日町警察署など、周辺地域を代表する施設が設置されている。

町村制施行以降、昭和・平成の大合併の時期を含めて一度も合併を経験していない自治体のひとつで、京都府下の「市」では唯一の存在という。

阪急京都線の洛西口駅に集合して、古墳群を目指して出発する。駅から旧伏見道を通って物集女城(もずめじょう)跡にくる。

物集女城は周囲が宅地開発される中、辛うじて主郭の堀と土塁が残されている。 主郭は畑となっていて北から東に掛けて水堀が巡っている。 主郭の西側は宅地開発される際に発掘調査が行われ、柱穴や堀が検出されたという。

城跡は、この付近にある土塁と濠によって確認できる。 土塁は、幅7~12メートル、高さ1メートル~1.5メートルの規模で、北東隅の一部と東辺45メートル分が残っているらしい。

濠は、幅5~10メートルで、深さ1メートル以上ある。 現在も水を貯えている部分は、昔からの地域の人々の用水池として利用されていた。

こうした遺構から、城は東西100メートル、南北75メートルの規模を有していたらしい。物集女氏は、秦氏の一族とされ、物集女荘の代官としてこの地の有力者であったという。

通った箇所には何もないのでほぼ素通りになって次へ行く。世話役は次の古墳で待ち合わせがあるので、途中はあまり説明なしということもあったようだ。

途中で見た物集女氏由来の説明看板 古くて見にくくなっているが

少し行くとやはり藪になっているが、淳和天皇火葬塚にくる。淳和天皇は、長岡京を築いた桓武天皇の第3皇子で、母は藤原百川の娘旅子。 兄の嵯峨天皇の後を継いで皇位を継承し、嵯峨天皇の第1皇子の仁明天皇に皇位を譲った。

在位中は、政治改革を行うとともに「日本後紀」の編纂、「令義解」を作成した。 承和7年(840)に55歳で死去し、遺言により火葬にして京都市大原野の西山に散骨された。

ここは、天皇を火葬した場所とされているという。ここも何も見えない場所だったので、写真も撮れずにほぼ素通りになる。

上:物集女城跡 下:淳和天皇火葬塚

そして次は、今回の目的のひとつである物集女車塚古墳にくる。

市役所の教育委員会文化財の担当の人が待っていてくれて説明と石室案内をしていただいたのだ。物集女車塚古墳(もずめくるまづかこふん)は、形状は前方後円墳で、乙訓古墳群を構成する古墳の1つ。国の史跡に指定されている。

京都盆地南西縁、向日丘陵北東部の緩傾斜面上(標高21メートル)に築造された古墳で、かつて淳和天皇の霊柩車を埋納したとする伝承があり、「車塚」の古墳名はこれに由来するという。

前方部を北東方向に向けている。墳丘は2段築成で墳丘外表では円筒埴輪列のほか、葺石が認められる。墳丘南側くびれ部には造出を付す。また墳丘周囲には周溝が巡らされていた。

埋葬施設は後円部における片袖式の横穴式石室で、南南東方向に開口する。石室全長11メートルの大型石室で、石室内には組合式家形石棺が据えられ、石棺内外からは広帯式冠・耳環・鈴などの装身具類、鹿角製捩

環頭大刀・銀製刀装具・大刀・鉄鉾などの武器類、馬具類、須恵器などの多量の副葬品が検出されたという。

築造時期は、古墳時代後期の6世紀中葉頃と推定され、7世紀初頭頃まで3人の追葬が推測されるという。乙訓地域を代表する盟主的首長墓として位置づけられ、質・量とも優れた副葬品を有していた。

当時のヤマト王権は継体大王の時代であり、市尾墓山古墳・東乗鞍古墳などの大臣・大連級古墳の次階層の武人的性格の人物の墓と想定され、継体王権における政治階層の墓制秩序の実態を知るうえで注目されるほか、継体大王が置いたとされる弟国宮との関連性が指摘されるのだという。

石室内の玄室奥には、凝灰岩製組合式家形石棺が据えられ、棺は石室主軸に直交し、内法で長辺1.86メートル・短辺0.88メートル・高さ0.74メートルあるという。

現在では史跡整備のうえで公開しているが、石室内への立ち入りは毎年春にのみ一般公開されているというが、今回は特別に丁寧な説明と石室内部を見学することができた。

上:古墳外観 下左:左に石室入口 下右:石室内にある石棺

次は15分ほど歩いて向日市文化資料館の見学になる。古代の都”長岡京”(789~794年)の宮跡の一角に遷都1,200年を記念して建設された。

向日市内にある国の史跡 長岡宮大極殿・朝堂院の復元模型や、遺跡からの出土品を展示して、都に生きた人々の暮らしぶりを紹介している。

また、ホールにはタッチパネル対応の大型ディスプレイで、「バーチャル長岡京3Dマップ」を見て長岡京を自由に体感できるようになっていた。

ラウンジでは長岡京以外の時代やテーマ、季節に合わせた内容の展示などしているという。説明を受けて長岡京の知識を得たことになるのだが、もう忘れているので記録できない。

向日市文化資料館

向日市文化資料館の見学を終えて昼過ぎになってきていた。15分ほど移動して勝山公園にくる、ここは元稲荷古墳があるが、先に思い思いの場所に座って弁当の時間になった。

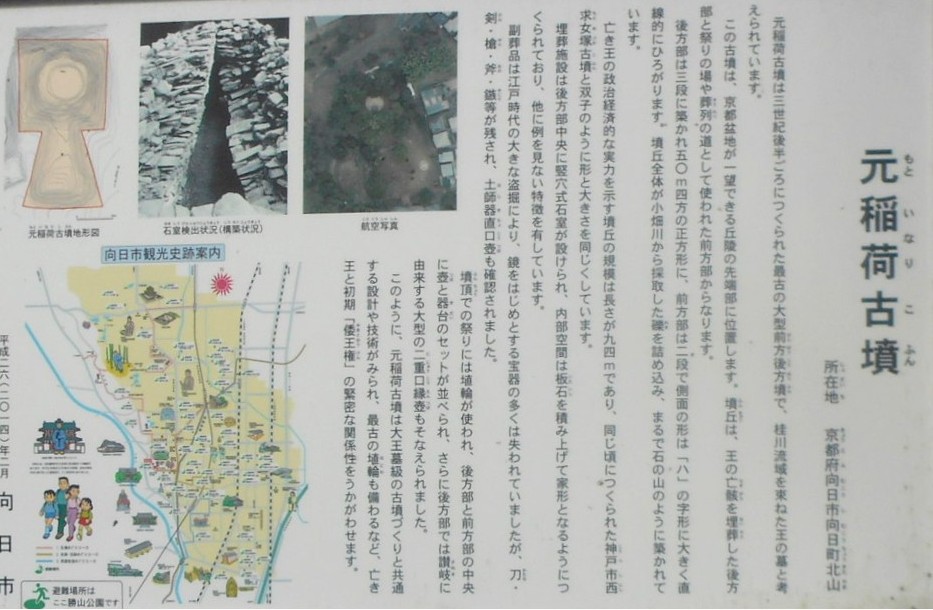

40分ほどの昼食時間の後は、元稲荷古墳の説明を見て、後方部の墳丘に上って周囲を確認するが、低いので近くのみしか見えない。

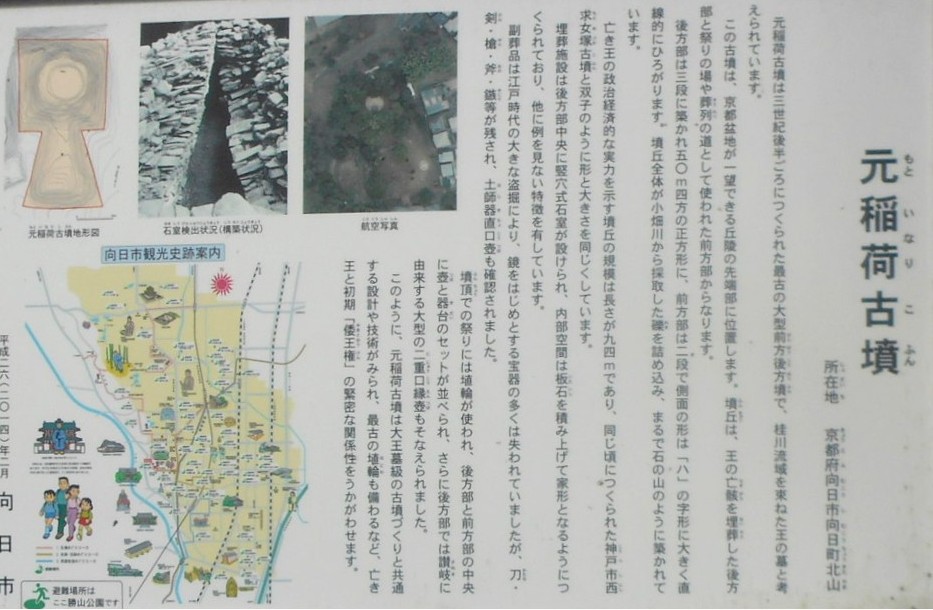

元稲荷古墳は、向日市向日町北山にある古墳で、向日丘陵古墳群を構成する古墳。国の史跡に指定されている。京都盆地南西縁、桂川右岸の向日丘陵の最南端に築造された大型前方後方墳である。

古墳域は向日神社境内に接し、「元稲荷」の古墳名はかつて後方部墳頂に稲荷社が鎮座したことに由来するという。向日丘陵では元稲荷古墳のほかにも大型前方後円墳数基が分布し、これらは「向日丘陵古墳群」と総称される。

全長約94メートル、後方部は長さ約50メートル、高さ約7メートル、前方部は長さ約43メートル、高さ約4メートルで、墳頂には特殊器台形埴輪と大型複合口縁壺(壺形土器)が並べられていたと考えられている。

墳丘全体には葺石が施されており、後方部は三段築成、中央部に全長5.6メートル、北端幅1.3メートル、南端幅1.0メートル、高さ1.9メートルの竪穴式石槨が設けられ、11枚の天井石で覆われていた。

中には割竹形木棺が納められていたほか、刀剣、槍、鏃、斧、鑿、刀子、鋤、鍬先などの副葬品も残されていたという。遺物はここにはもうないようだ。

元稲荷古墳 説明看板

上右:古墳上 下:古墳上から下を見る

この後は側にある向日神社に行く、向日神社は社伝によると奈良時代・養老2年(718)の創建。『延喜式』(927年成立)の神名帳に「向神社」と記載されていて、本殿は室町時代の建築様式『三間社流造』で、国の重要文化財にも指定されている。

祭神は向日神(むこうかみ)・火雷神(ほのいかずちのかみ)・玉依姫命(たまよりびめのみこと)・神武天皇。古くは向日神を祀る上の社と火雷神を祀る下の社があり、中世には乙訓一帯の惣鎮守とされた。

上の社は五穀豊穣、下の社は祈雨・鎮火の信仰があり、下の社を延喜式内大社乙訓坐大雷神社に比定する説もあり、建治2年(1276)下の社が荒廃したので上の社に合祀され向日神社となったという。

神社が建っている丘陵は、昭和36年(1961)に名神高速道路建設のための土を取ったため、かなり削られ、向日神社と元稲荷古墳がある部分だけが小山になって残ったという。

上左:本殿 下左:参道が結構あり入口に鳥居 反対から歩いたようだ