この後は、この日メインの新沢千塚古墳群を歩くことになり、北群エリアの端の入口から入る。

新沢千塚古墳群(にいざわせんづかこふんぐん)は、奈良県橿原市北越智町・川西町にある古墳群(群集墳)で国の史跡に指定されている。

奈良盆地の南部にある畝傍山の南方に広がる東西2キロメートル、南北約2キロメートル余りの丘陵(越智岡丘陵、標高約150メートル)に位置する、径約10〜15メートルの円墳など総数600基以上の一群の墳墓(群集墳)である。

これらの墳墓は4世紀末から7世紀にかけて造営され、特に5世紀半ばから6世紀末まで盛んに作られた。「川西(かわにし)千塚」「鳥屋(とりや)千塚」とも呼ばれた。

この古墳群の氏族ないし埋葬者は特定されていないという。発掘調査は(昭和22年(1947)に始まり、昭和37年(1962)には本格的調査が実施された。

このとき粘土槨を内部主体とする500号墳(前方後円墳)を含む23基の古墳が発掘された。500号墳では古墳時代前期に類する副葬品が検出され、その中には懸垂鏡といわれる珍しい銅鏡が含まれていた。その後史跡にも指定されている。

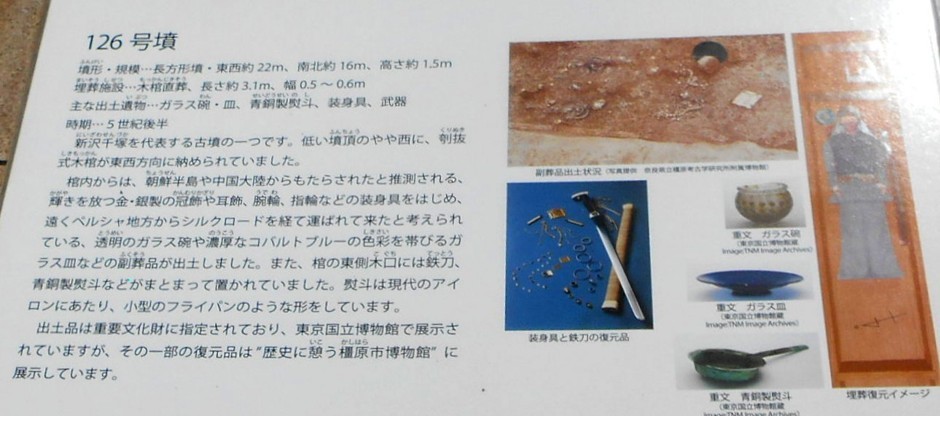

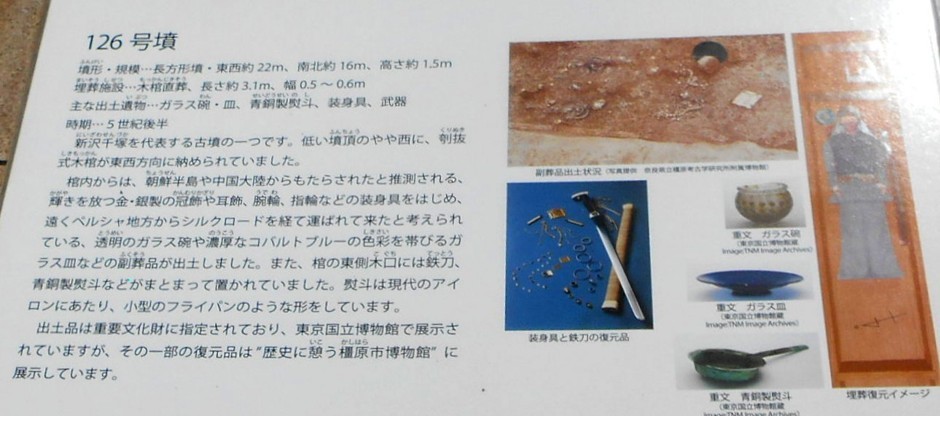

1960年代に同志社大学などにより調査が行われ、約130基が調査された。武具・馬具をはじめとして副葬品は豊富に出土したが、5世紀後半の126号墳からは金・銀・ガラス・ヒスイを用いた大量の装飾品が遺骨に装着したままの状態で出土し、また火熨斗(ひのし、炭を入れてアイロンとして使用した金属器)が日本で初めて出土している。

出土品は東京国立博物館に所蔵されており、一括して国の重要文化財に指定されている。現在は史跡公園として整備され古墳群の中を遊歩道があり、遊具広場や土産屋などもあった。

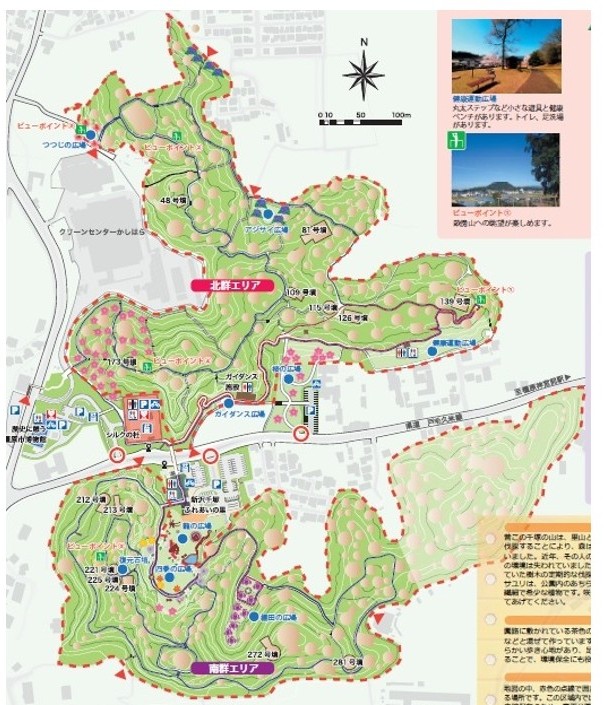

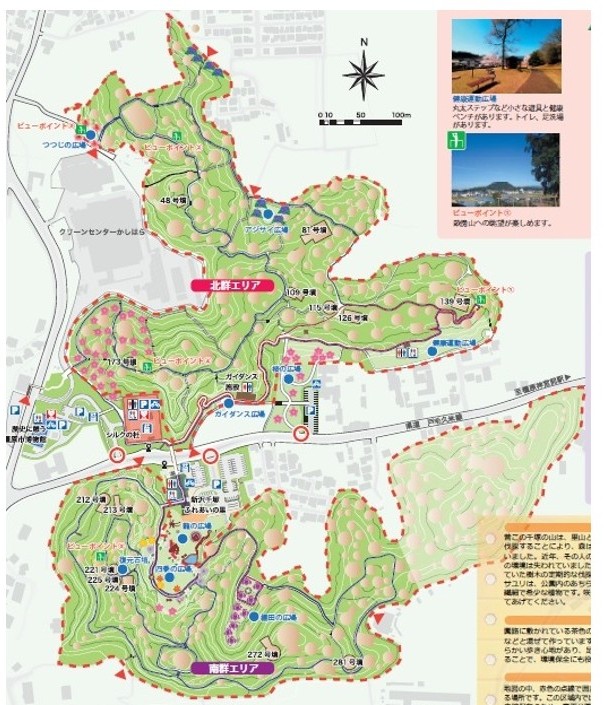

新沢千塚古墳公園マップ

(北群エリアの139号墳あたりから左へ歩き、左の方で連絡橋を渡り南群エリアのふれあいの里へ)

126号墳 説明

上:126号墳 下:ふれあいの里 龍の広場など

新沢千塚古墳群公園整備事業として、「歴史に憩う橿原市博物館」が少し離れて建設されている。

博物館の前身は、昭和51年(1976)の新沢千塚古墳群の史跡指定が契機となり、財団法人大和歴史教育センターが建設され、昭和53年(1978)に橿原市千塚資料館が開館している。

博物館はこの資料館と同様に、隣接する新沢千塚古墳群のサイトミュージアムとしての位置付けであり、縄文時代の終わり頃から江戸時代までの、二千数百年にわたる遺跡出土資料の展示をしている。

入館して館長さんの丁寧な説明を聞きしばし展示品を拝観して、南群エリアに移動し昼食休憩となる。

歴史に憩う橿原市博物館 (写真は撮っていないので、資料より借用)

食後は新沢千塚古墳群の中を裏側に抜けてもうひとつの目的地の益田岩船を目指す。道路は狭くなり生活道路で時々土地の人の車が通る田舎風景だ。

道沿いに鬱蒼と茂った箇所があり、これが桝山古墳(ますやまこふん)で、奈良県橿原市鳥屋町にある古墳だ。道沿いに小さい門があるが入れないが、この先を歩いてこんもりした茂みの前にくると正面から天皇陵らしい形になっていた。

実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により「身狭桃花鳥坂墓(むさのつきさかのはか、身狹桃花鳥坂墓)」として第10代崇神天皇皇子の倭彦命の墓に治定されている。

奈良盆地南縁、貝吹山北麓の尾根先端部に築造された古墳で、「桝山(ますやま)」の古墳名は、墳丘が方丘であることによるという。墳形は元々は方形であるが、後世に北東部に前方部が付加されて前方後円形に生垣が巡らされている。一辺約85メートル・高さ約15メートルを測るが、これは方墳としては全国で最大規模になる。

墳丘は3段築成で墳丘外表では埴輪片が検出されているが、その他については詳らかでないとある。倭彦命(やまとひこのみこと)は、生年不詳 で、記紀等に伝わる古代日本の皇族(王族)。『日本書紀』では「倭彦命」、『古事記』では「倭日子命」、他文献では「倭彦王子」とも表記される。

第10代崇神天皇と、皇后の御間城姫との間に生まれた皇子で、第11代垂仁天皇の同母弟である。『日本書紀』・『古事記』とも事績と子孫の記載はなく、葬儀についてのみ記している。

『日本書紀』によれば、垂仁天皇28年10月5日に倭彦命は薨去し、11月2日に「身狭桃花鳥坂(むさのつきさか)」に葬られた。その際、近習は墓の周辺に生き埋めにされたが(日本書紀に記される初にして唯一の殉葬の記録である)、数日間も死なずに昼夜呻き続けたうえ、その死後には犬や鳥が腐肉を漁った。これを哀れんだ天皇は「古の風といえども、良からずは何ぞ従わん」と殉死の禁令を出したという。

また同書垂仁天皇32年7月6日条では、皇后の日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)が薨去した際、野見宿禰が人・馬などの土物(はにもの)を墓に立てて代替とすることを進言し、天皇は大いによろこび、以後これが慣例になったとという。(人物埴輪・形象埴輪の起源譚)

『古事記』では、倭日子命(倭彦命)の分注として、「この王の(葬儀の)時に、始めて陵に人垣を立てき(殉葬した)」としている。違いがあるのだ。

倭彦命の墓 「身狭桃花鳥坂墓」

ここから再び歩くのだが暑くなってきたことこまり近隣公園でトイレ休憩を挟み益田の岩船を目指す、途中に小さい古墳があるそうだが中に入れず、外から見るだけなので寄り道せずに進むことにしたようだ。

15分ほどして益田岩船の入口にくる。入口は急階段になっていて膝の調子がよくないので当方は行かずにここで待機にした。他にも同じ人もいたが。

益田岩船(ますだのいわふね)は、奈良県橿原市白橿町にある石造物で奈良県指定史跡に指定されている(指定名称は「岩船」)。亀石や酒船石などと並ぶ飛鳥の石造物の1つで、その中でも最大のもの。

岩船山頂上付近の斜面にあり、東西約11メートル、南北約8メートル、高さ約4.7メートル(北側)の台形状の硬質の石英閃緑岩で、東西の側面はほぼ垂直に切り立っている。

上部から側面にかけて幅1.6メートルの溝が東西に掘られている。この溝に1辺1.6メートル深さ1.3メートルの方形の穴が、1.4メートルの間隔を開けて二つくり抜かれている。岩の重さは約160tから500~600tなど諸説あり、かつては他から運ばれて来たという説もあったが、現在では最初から今の場所にあったと考えられている。

また、下部には深さ10センチほどの格子状の溝が彫られているが、これは表面を平らにするための加工法が途中までされたものと見られるという。

文献などが残っておらず不明だが、江戸時代には観光地として存在が知られていたともいう。岩の加工法や穴の尺などに古墳時代最末期の特徴が見られるため、7世紀頃の建造と推定されている。

いろいろの説があるそうだが、(1)石碑の台石説:最も古くからある説で、弘仁13年(822)に築造された益田池を讃えた弘法大師の書による石碑を載せるための台であったとしている。通称の「益田岩船」もこれに由来する。後に碑は高取城の石垣を造るための用材として破砕されたため、台石のみが残されたとする伝承もある。

(2)占星術用の観測台説:二つの穴に石柱を建て、その上に横柱を渡して天体観測したという説。(3)火葬墳墓説:穴の中に遺骨を入れて石の蓋をするという説。(4)物見台説:星占いをする台座、(5)横口式石槨説:現在有力視されている説。

南東500mほどの場所にある牽牛子塚古墳は横口式石槨で、岩船の穴の形状もこれと似ているため、同じように古墳として造られ、完成時には現在の北壁面を下に横転させ古墳石室とする予定だった。

また東側の穴と違い、西側の穴には水が溜まらないことから、後者にはひびが入っていることが分かっている。このため、建造途中で破損が判明し、放棄したのではないかとの説がある。

現物は今回見ていないが以前に見たことがありほぼ覚えているが、巨大な岩がどうしてここにあるのか何に使われたか疑問があるのだ。

益田の岩船 説明

左:岩船

(資料から借用) 右:上り口

上った人たちが降りてきて解散場所の近鉄吉野線岡寺駅まで15分ほど歩き、駅近くで解散し帰途についた。

今回は膝の状態がよくないながら、無事に最後まで着いてこれて、同行者に迷惑をかけることなく終わったのでほっとした。