橿原神宮前駅には飛鳥地区の散策でよく来ているが、今回の集合は西口から出るコースだった。

多いのは中央口で橿原神宮方面への出口で、東口は飛鳥地区へ行くバスがでているし、甘糟の丘方向への出口になるのだ。

東口は観光客や散策客が多くて、吉野線に乗り換えて2つ先の飛鳥駅からがもっと多いのだ。しかし、西口から出る人は少ない、地元の住民が主体のようだ。

通勤・通学時間帯でないので閑散としていてびっくりするくらいの東口との賑わいの差だ。

橿原神宮前駅 西口

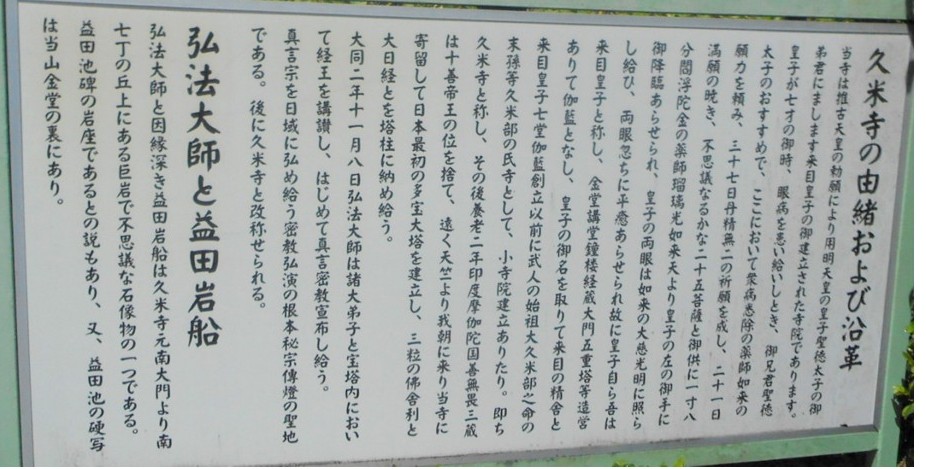

集合してまずは近くの久米寺に訪問する。名前は知っているのだが来る機会はほとんどなかった。

久米寺は、奈良県橿原市久米町にある真言宗御室派の寺院で山号は霊禅山。本尊は薬師如来。開基(創立者)は聖徳太子の弟の来目皇子(くめのみこ)ともいうが未詳らしい。

来目皇子が幼少の頃眼病を患い両目を失明したが、聖徳太子のお告げにより薬師如来に祈願したところ平癒したと言われている。

創建のきっかけは、推古天皇の眼病全快のお礼だったと言われ、本尊の薬師如来は、眼病に効くと言われる。また、唐に留学した空海が大同2年(807)に帰国すると、久米寺で真言密教を宣布しているということで、「真言宗発祥の地」とされているという。

境内には京都の仁和寺から移建された禅宗の影響が見られる多宝塔(重要文化財)や本尊の薬師如来坐像、久米仙人像などがある。

有名な久米仙人の伝説のある寺でもある。久米仙人による開基伝承は『扶桑略記』『七大寺巡礼私記』などのほか、『今昔物語集』巻十二本朝仏法部にも収録され、『徒然草』にも言及されている著名な話である。

それによると、吉野・龍門寺の久米仙人は仙術で空を飛べるようになったが、ある日空を飛んでいる時、川で洗濯をしている女のふくらはぎに見とれて法力を失い、地上に落ちてしまった。

久米仙人はその女とめでたく結婚。その後は普通の俗人として暮らしていた。その後、時の聖武天皇が遷都を行うことになり、俗人に戻った久米仙人は遷都のための工事に携わる労働者として雇われ、材木を運んだりしていた。

ある日仕事仲間から「お前も仙人なら、仙術を使って材木など一気に運んでしまったらどうだ」とからかわれた。

一念発起した久米仙人は7日7晩祈り続けた後、仙力を回復。久米仙人の仙術で、山にあった材木が次々と空へ飛び上がり、新都へと飛んで行った。これを喜んだ天皇は久米仙人に免田30町を与えた。

これによって建てたのが久米寺であるという話である。

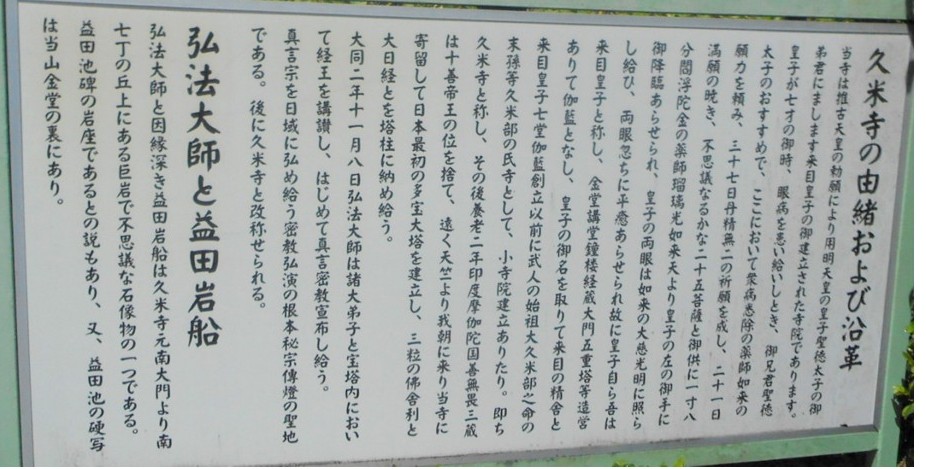

久米寺 説明

上:本堂 下左:多宝塔 下右:山門

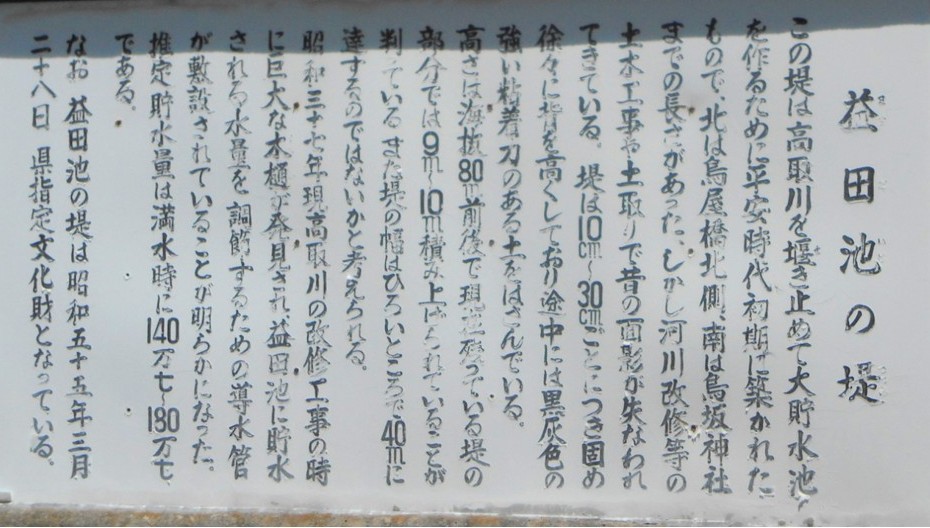

久米寺の説明を聞いて次に向かう。住宅街を抜けて歩いていくと小さい川があり高取川とある。ここを割った先に益田池の堤跡がある。

益田池の堤は、貝吹山から北に派生している鳥坂神社の位置とする尾根と鳥屋橋のある久米台地の西南先端部との狭い間をせき止めたもので、その間はほぼ200メートルほど。その規模は幅約30メートル、高さ8メートルだったが、残存部分は少なくなり、長さ約55メートルに当時の面影を留めているに過ぎないという。

平安時代に造られた益田池の範囲は、畝傍山の南、久米寺の西南一帯の高取川流域に広がる現在の橿原ニュータウンの地域をさすものと考えられている。

池が完成した際の碑文「大和州益田池碑銘并序」は弘法大師空海が揮毫(きごう)したとあり、池の築造には弟子の真円らが携わり、弘法大師が改修した讃岐(香川県)の満濃池の技術が取り入れられたともされる。

後で行くことになる丘陵上にある石造物「益田の岩船」は弘法大師が揮毫した石碑の台石とみる説もあり、土木技術と書に秀でた弘法大師をしのぶことができるものという。

天気はよくて青空もすっきり見えるのでいい気分だが、だんだん暑くなっていて汗もでてくる。ただ、風が少しあって気持ちがいいので助かる。

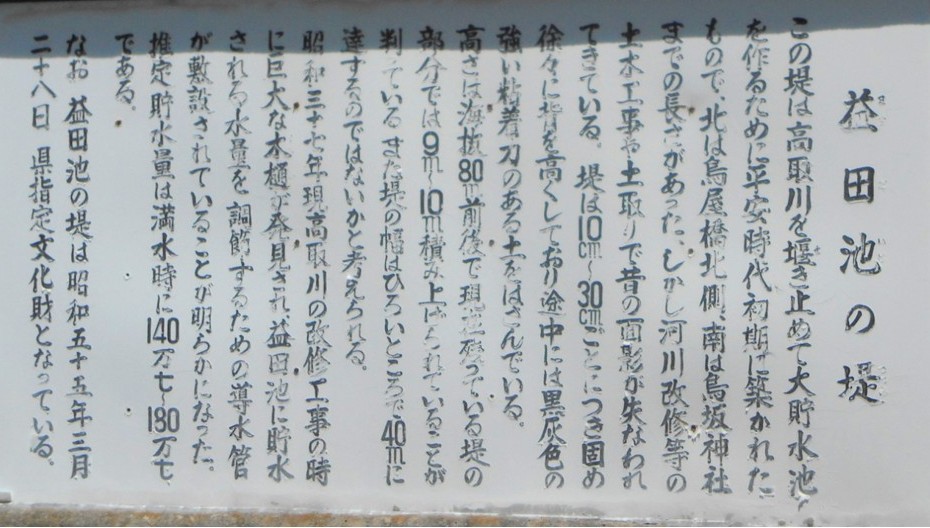

益田池の堤 説明

上右:堤防跡 下左:堤防跡 下右:堤防跡から周辺を見る

次は、鳥屋ミサンザイ古墳(鳥屋見三才古墳)に寄る。

実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では「身狭桃花鳥坂上陵(むさのつきさかのえのみささぎ)」として、第28代宣化天皇および皇后の橘仲皇女(たちばなのなかつひめみこ)の合葬陵に治定している。

前方部を北北東に向けた全長138mの2段築成の前方後円墳で、後円部径83m、高さ17.7mで前方部幅78m、高さ18.6m。盾形の周濠があり東側は改変され鳥屋池とつながっている。くびれ部の両側に方形の造り出しがあり、前方部東側にも張り出し部がある。

前から見ているだけで全体はよく判らないのはいつものことだが。奈良盆地南縁、貝吹山北麓の尾根先端部

において丘尾を切断して築造された古墳で、「ミサンザイ(見三才)」は「ミササギ(陵)」の転訛らしい。

古墳時代後期前半の6世紀前半頃(または中期後半の5世紀後半頃)の築造と推定される。当時としては大和で最大級の古墳とされる。

宣化天皇は、467年?〈雄略天皇11年? 〉- 539年?〈宣化天皇4年)は、先代の安閑天皇が崩御したとき、子どもがなかったために同母弟の宣化天皇が69歳にして即位した。

筑紫の官家の整備を行い、大伴金村に命じて新羅に攻められている任那に援軍を送った。即位元年(536年?)に蘇我稲目が大臣となり、子の蘇我馬子以降続く蘇我氏の全盛の礎が築かれることとなる。

わずか即位3年(539年?)に崩御した。人柄は清らかで、君子らしい顔立ちをしていたと言われている。

宣化天皇 「身狭桃花鳥坂上陵」