大きい屋敷の前で入り口の看板を見ただけで次へ行くことになる。大和川沿いに出て超える場所が気づかずに少し迷ったが、堤防を歩いて橋の場所まで行き横断し、すぐに寺川も渡り川西町(かわにしちょう)になっている。

川西町は、磯城郡になり、町域は大和川を北限とし、寺川・飛鳥川・曽我川などの河川が大和川に合流する地点にある。町の全体が平坦な地形である。人口は8400人。

貝ボタンの生産は、日本国内市場占有率は80%でトップシェアになる。原材料となる貝は、赤道直下付近の諸国から輸入されているので、海沿いの地域とは関係なかった。

明治20年ごろドイツ人の技術指導によって、兵庫県神戸市に初めて伝わり、奈良には明治39年に2戸の業者から始まった。川西町の貝ボタン産業は、最盛期には地区によっては300世帯のうち約200世帯もが貝ボタン製造に携わっていた時代もあったが、現在では川西町全体で30軒に満たない状況となっている。

近年は天然素材(エコロジー商品)としての側面、クールビズや本物志向などの追い風もあり、徐々に再認識されているという。

そして30分ほどの車道を歩くので暑さと疲れで先頭と後尾の差が広がるばかりだ。出発時に後ろを歩くとリーダーに行った手前もあり最後尾にいたが、水ばかり飲んで歩きが極端に遅い人がでてきた。

バスが通っっていればと思っていて、ちょうどコミュニティバスの停留所を見つけたが行った後で2時間待ちになる。やっとコンビニの見える場所まできたので、ここで休んでから近道を聞いて帰るので離団するということになって別れる。

付添の人というか仲間がいたので大丈夫として、急いで先に行ったグループに追いつくために歩く、心配した他の世話役から電話が入り状況を説明して事なきを得た。

20分ほどの遅れで、皆なが休んでいる比売久波(ひめくわ)神社に到着した。比売久波神社は延長5年(927)成立と『延喜式神名帳』に記載された式内社(しきないしゃ)。

祭神には天八千千姫(あまはちちひめ)と久波御魂神(くわみたまのかみ)を祀る。社殿は春日大社若宮神社本殿を移建したもので江戸初期のものと推定される。装飾の少ない簡素な一間社春日造。本殿と拝殿の間にある平石は、近くの島の山古墳から持ちだされた石材で、後円部の竪穴式石室の天井石である。

本殿の右側には、大国主神社の境内社が、左には蛭子神社と春日神社の社殿が並んでいる。社名は蚕桑(ひめくわ)を意味し、桑葉を神体としたと伝え、川西町結崎の糸井神社と関連する神社とも考えられる。もとは子守社と称したといわれるが、子守社は現在境内末社となっている。

比売久波神社の広い場所で思い思いに座る所を見つけて昼食となる。日陰とはいえ暑いので長居はできない。30分ほどで帰る方向に向かう。

箕輪寺跡説明 比売久波神社説明

上左:箕輪寺跡 上右・下:比売久波神社

神社を出て横に大きいお濠があって島の山古墳(しまのやまこふん)がある。神社内にいた時には気づかなかったが大きい。

国の史跡に指定されている島の山古墳は、川西町唐院にある古墳で、形状は前方後円墳。馬見古墳群北群を構成する古墳の1つ。盾型の周濠を含めた長さは265メートル、幅175メートルで、東西くびれ部には造り出しがある。

墳丘からは葺石と埴輪列(朝顔形円筒、家形、盾型、靫形)が検出され国の重要文化財に指定されている。築造時期とされる4世紀末~5世紀初の古墳としてはトップクラスの規模という。

島の山古墳

島の山古墳から再び寺川を渡って帰る方向になるが、寺川の手前で右に行く道がある、通称「太子道」と言われる。およそ1400年前飛鳥時代に、聖徳太子が「斑鳩の宮」から「三宅の原」を経て、「飛鳥の小墾田の宮」を往来した道が「太子道」である。

この道路は、条里制の南北方向の地割りに斜交(北方向約20度西、南方向約20度東)している道で、別名「筋違道」とも呼ばれている。奈良盆地中央部の三宅町屏風から田原本町保津方面へと、一本の道が南南東方向へ斜行して走っている部分が今日に至るまで残っているが、現在では町道70号線として活用されている。

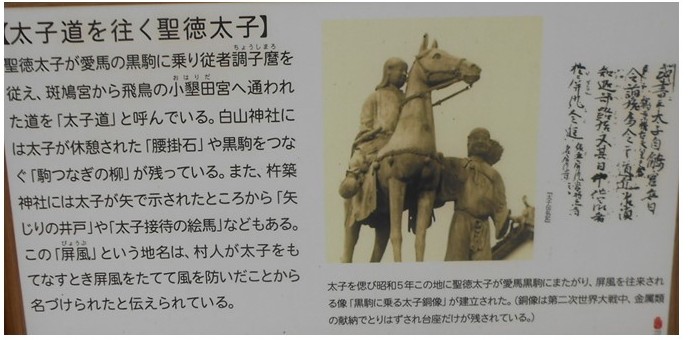

太子道沿いには、太子ゆかりの伝説が多く残るという。三宅町の白山神社には、太子が斑鳩宮から飛鳥を往来され、この地で休息された時に腰を掛けられたと伝わる「腰掛石」があり、また太子を偲び昭和5年この地に聖徳太子が愛馬黒駒にまたがり、屏風を往来される像「黒駒に乗る太子銅像」が建立された。

銅像は第二次大戦中、金属類の献納で取り外され台座が残され、現在の像は平成24年11月に再建された。

太子道

銅像の説明

聖徳太子像 あさざは順絶滅危惧種で浮葉性植物

白山神社向かいの屏風杵築神社には、村人が太子にお菓子などを献上して、もてなしている様子が描かれている「太子接待の絵馬」が残されている。又、屏風を立てて風を防ぎ太子を接待したことから「屏風」という地名になったと言われる。

境内にある「矢じりの井戸」も太子ゆかりの歴史文化資源。太子が屏風村をお通りの時、お供の調子麿が飲み水を探したが、見つからなかった。太子が従者の持つ矢でこの地を一突きすると、そこからきれいな水が、こんこんと湧き出てきた。村人はこの清水を「矢じりの井戸」と名づけ皆で大切に使ったという。今は水はなかった。

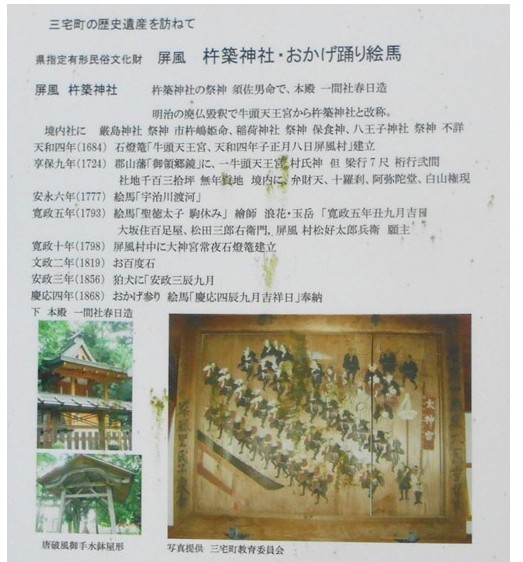

屏風杵築神社の祭神は須佐男命で出雲大社(杵築大社)系の神社。天和4年(1684)の石灯籠には牛頭天皇宮とある。現三宅町屏風・三河の鎮守で本殿は古式を残し、拝殿にある慶応4年(1868)のおかげ踊り絵馬は県指定文化財。宝永3年(1706)の石灯籠には「観音寺鎮守」とみえるので、宮寺があったようだという

屏風杵築神社 説明

屏風杵築神社 下右:腰掛石

屏風杵築神社から寺川の方へ戻り堤防沿いに面塚がある。川西町と三宅町が入り混じっているようで、資料では川西町になった。

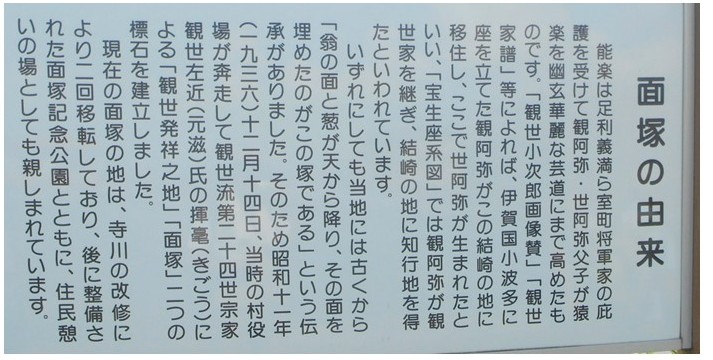

能楽観世流の始祖、観阿弥が御前演奏の成功を糸井神社で祈願すると天から能面が降った夢を見た…との伝説による面塚で、観世流発祥之地の碑が立つ「面塚」の石標とともに、昭和11年に先代宗家左近師の直筆により建立された「観世発祥の地」の碑がある。

面積は230平方メートル、周囲の玉垣は全国観世流の門下生から寄与されたもので、樹木を植えるなどして、公園整備がされている。

観世の発祥は、観阿弥三郎清次が、大和の国の山田猿楽(現在の桜井市山田)から、大和猿楽四座の一つ「結崎座」に加わり、一般大衆にもわかりやすい芸能に変化させ、座名も「結崎座」から「観世座」となった。

その後、観阿弥は、結崎に居を定め、世阿弥の出生とともに猿楽から能楽に移行する中で、室町将軍の庇護のもと、不抜の基礎を築き、特に世阿弥が天才的な芸風を持ち、三代将軍義満の寵愛を受けました。観世座は観阿弥、世阿弥親子二代の出現によって能楽完成に偉大な功績を残し、現在の繁栄につながっているという。

面塚説明

面塚

面塚の前から寺川堤防に上がり少し戻ると橋があり、渡ると目の前に赤い鳥居が目立つ糸井神社がある。糸井神社は祭神:豊鍬入姫命(トヨスキイリビメノミコト)で、中世頃は「結崎宮」、江戸期では「春日神社」と呼ばれていた。

享保21年(1736)に編纂された「大和志」上でこの宮が「延喜式神名帳」に記された糸井神社であると断定され、今に至るとある。本殿は江戸時代中期を降らない遺構と考えられる。

糸井神社本殿は春日大社から移建した言い伝えがあり、形式手法も春日大社の社殿とよく一致し、唐院の比売久波神社本殿と同じくその古社殿であると思われるという。

『糸井神社縁起』によれば、応神天皇の時代に呉の国からわたってきた2人の織り姫が、天皇の命により綾錦を織ったという。「あやはとり」は綾羽明神として、「くれはとり」は呉羽明神として祀られた。渡来系織物技術者集団に関係した神社だったともいう。

さすがに皆な暑さと疲れからあまり話もしなくなって、早い人はどんどん先へ、遅い人は遅れながらもなんとか結崎駅まで到着し三々五々解散していた。駅内の待合室はエアコンがよく効いていてしばし休息して帰途に着いた。

糸井神社