休憩後は寄り道をしないで平城宮跡に向かうのだが、平坦とはいえ距離も結構あって次第に口数も少なくなる。

国道24号線の高架下をくぐり岩井川は佐保川に注ぎ、西の京地区にきて岩井川と離れて田園地帯の草薮の近道を通り、秋篠川流域までくる。

秋篠川は、奈良県北部を流れる佐保川の支流で、奈良市二名東町の細谷池、および奈良市学園赤松町あたりを水源として、平城宮跡の西をかすめ大和盆地を南下し、大和郡山市市観音寺町と奈良市九条町の境で佐保川右岸に注いでいる。

歴史の道として秋篠川沿いに整備された歩行者専用道を歩く、薬師寺や唐招提寺が少し外れると行けるのだが、行こうという人もいなくてひたすら歩く。

上左:岩井川 前の高架は国道24号線 上右・下左;秋篠川 下右:阪奈道路

既に、13時近くになって国営平城宮跡歴史公園に到着し昼食となる。

世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産の一つで、日本を代表する歴史・文化資産である平城宮跡の一層の保存・活用を図る目的で、平成20年度に事業化された。

特別史跡平城宮跡の国有地を中心に、史跡平城京朱雀大路跡とその東側を加え国営公園の区域にし、周辺区域を含め奈良県が中心となり国営公園と連携した整備を行う区域を合わせ一体的な公園整備を行っているという。(国営公園区域約122ha、その他区域約10ha 合計で約132ha)。

国営公園としての全体開園はこれからだが、平成30年(2018)3月に朱雀大路を中心に観光拠点ゾーンとして整備していた「朱雀門ひろば」が一部開園している。

朱雀門ひろばは、平城宮跡の南方に位置する「朱雀門」がある。朱雀門前の広場は、奈良時代の人々にとってかけがえのない祝祭の場で外国使節の送迎や、大勢の人たちが集う歌垣などが行われ、新年には天皇が門まで出向き、新年を祝っていた。

「朱雀大路」と「二条大路」の復原整備が進み、朱雀大路を挟んで東側は平城宮いざない館、西側は観光交流施設が整備されている、

観光交流施設の中の天平うまし館は、遣唐使の歴史解説コーナーを経て復原遣唐使船に乗り込んで見学できる。公園の景色を楽しめるカフェ、レストランがあり、いろいろな体験メニューや企画展を行なう交流スペースがある。

この一角に休憩できるコーナーがあり、暖房の効いた場所で弁当になる。飲食持ち込みも可能なようで、この日は団体客もきていないのでゆっくりできた。

国の施設らしいというかスペースが広くて中身はあまりないような雰囲気だ。駐車場にしても植栽が多くて、車のスペースは規模の割には少なく停めるまでにくるくる回っていかねばならない感じだ。

うまし館付随の復元遣唐使船は水辺にあり雰囲気を醸し出している。

「遣唐使」は、奈良時代がはじまる前(飛鳥時代)から平安時代初頭にかけて当時の中国(唐が支配)に、日本から貴族や僧侶らを使節として派遣し中国の高度な文化・技術、また仏教の経典などを持ち帰ることを目的として行われていた、約250年間の間に20回程度実施されたものと考えられるという。

知られている派遣者には阿倍仲麻呂・ 吉備真備・太安万侶・山上憶良・最澄・空海がいて、随行者は医師や留学生、技術者や船の操舵を行う船員らなど含まれ、奈良時代には1隻100人を越え、更に数隻の船団を組んで東シナ海を渡っていた考えられている。

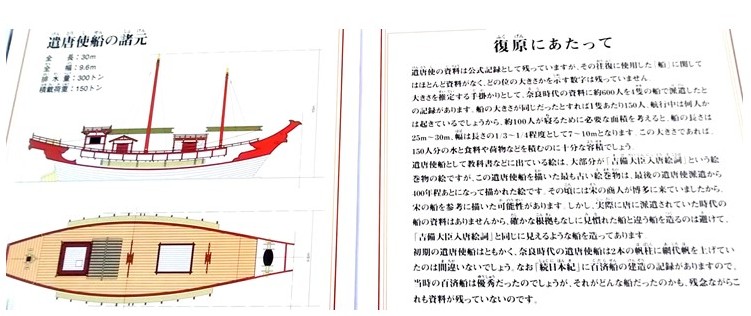

当時の正確な史料などはなく、復原された姿は「推定」で、船体は全長30m・全幅9.6m・排水量300トン・積載荷重150トンで再現されている。

1300年前の船舶として考えると相当な巨大な船であったいう。

上左:天平うまし館 上右:朱雀門 広場で催し物準備中でテントが一杯

遣唐使船の説明

遣唐使船

内部と外側から

復元遣唐使船の見学後は流れ解散で、他の施設見学もあるのだが、用事もあったので近鉄奈良線大和西大寺駅まで歩いて帰途につくが、駅前でこの季節限定の牡蠣小屋があり、有志数名で牡蠣やホタテにサザエや魚を網焼きしてお酒も入ってしばし懇談となった。

歩数計は23000歩とカウントされていたので、13kmくらい歩いたことになるか足が痛くなっていた。