舒明天皇陵など参拝して元の忍阪街道に出る手前で、道の右に櫓があってその下は岩がある。

『神籠石』とあって、日本各地では「こうごういし」、「こうごいし」、「ひもろぎいし」「かわごいし」とも言われ、その多くは、聖域を示すモニュメントや古代の山城というが定説はないそうだ。

神籠石は、この地元では、ちご石と呼ばれているという。古書に忍阪の集落の中央に「楯の奥」(現・タツノ奥)というところあり、その北の「矢垣内」(現・屋垣内)に神籠石という大きな建石がある、と記され、神武東征の時、天皇がこの地にいた八十建(やそたける)を討つとき、この石に隠れ石垣をめぐらし矢を持ち楯とした大石という伝説がるという。

「楯の奥」「矢垣内」という小字名も、この話からきているようだ。昔は素手で正面からこの巨石にのぼり、一畳敷きの上で大の字になれば、一人前の証とされていたという伝承を持っているともいう。

石の大きさは高さ約2.5m、幅約1.5m、厚さ約1mの規模で自然石そのままではなく加工されたものらしい。また、横穴式石室の石材(おそらく天井石)が後の時代に転用された可能性があるという説もある。

神籠石 説明看板

神籠石 半鐘は後からのもの

しばし、神籠石を眺めてから道を下ると忍阪街道に突き当り、再び忍阪街道を歩くが民家が並んでいて道も狭くなってくる。民家の間に目印があり、今回の目的地のひとつ石位寺にくる。いきなり急な石段になっていて見上げるような感じだ。

石位寺は忍阪集落の南端の小高い所にあり、いずれの宗派にも属さない無住寺で、今は忍阪区の住民が交代で維持管理をしている。

石段を上ると礼拝堂、その奥に収蔵庫、向かって右に庫裏がある。本尊は、白鳳時代(644年?)に製作されたと思われる薬師三尊で、日本では最も古い石彫りの三尊仏として『国の重要文化財』に指定されている。高さ1.18m、幅1.25m、厚さ約34cmで、丸みをおびた安産岩(諸説あり)に彫刻されている。

中尊は方形の台座に腰掛けた如来形で、頭上に天蓋が描かれ、背後に頭光と背もたれが表示され、両脇侍は合掌して立ち、頭光が描かれている。

三尊とも薄い法衣を通して内部の肉体の起伏がよく現れており、布の質感も巧みに描かれているのだ。作られたときは彩色されていたらしく、そのあとが像の唇と着衣にわずかに残っているが、後で付けたのではとも思える。

石仏の願主は女流万葉歌人・額田王(天武天皇の妃)で額田王の念持仏として作られたのとの説もあるが推測であるという。

造型は、長谷寺の銅盤法華説相図の諸像に似ているとされ同時代の制作と推定されている。1300年前に、つくられたとは思えないくらい保存状態がいいのは、雨風にあてず屋内にあったものだという。

世話役が下見時に地元の元区長さんに会い、丁寧な説明があったとかで、この日もわざわざ新区長さんも挨拶にでてきてくれた。庫裏を開放して食事ができるようにしておいていただき、お世話する地元のご婦人がコーヒーまで出してくれた。

最近雑誌の取材もあったそうで、東京の博物館に展示で出張する予定もあるという。また、戻ってきたら奈良の博物館でも展示の予定があるのだという。地元の熱意が伝わるおもてなしを受けたのだった。

石位寺 礼拝堂

石井寺 上左:収蔵庫 上右:眼下の景色 下:境内の石造物

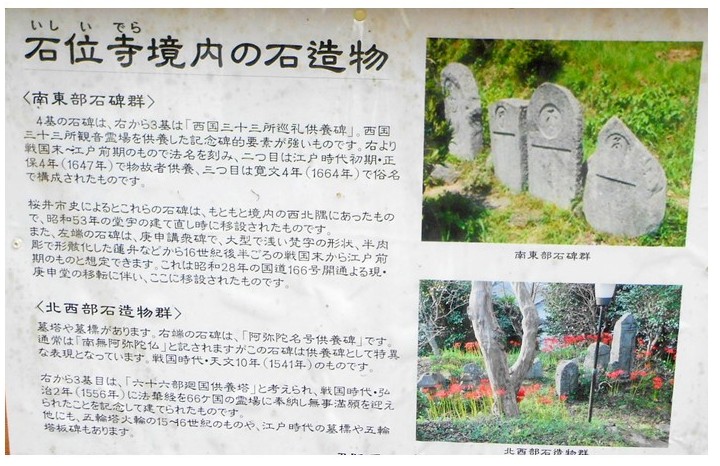

石造物 説明看板

石位寺で思わぬ歓迎を受けて世話役さんは面目躍如というもの。忍阪街道を少し歩くが国道に交差するところで街道から別れてしばし歩き、途中から倉橋地区となり明日香方向に向かう道を歩く。小高い坂をあがり右手にのの中に古墳があるという看板がある。

道からは見えないので看板がないと行き過ぎてしまうのだ。畑を荒らさないようにに獣避けの網で囲ってあり、扉を開けて畑沿いに森の中に入る感じだが、この森そのものが古墳群らしい。

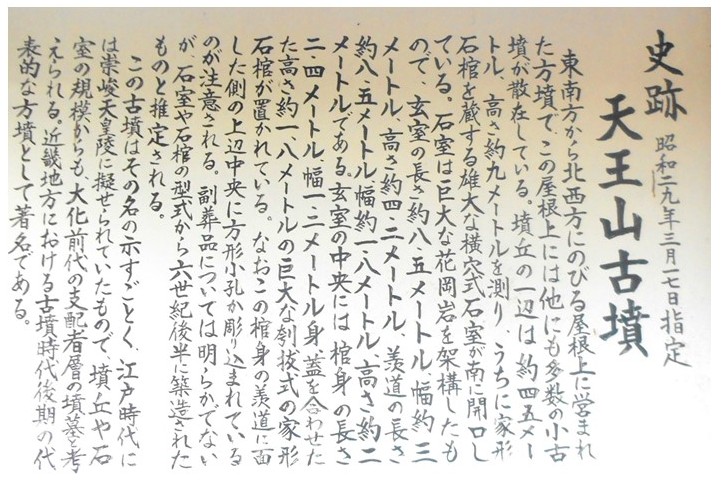

赤坂天王山古墳は、桜井市倉橋にある方墳で国の史跡に指定されている(指定名称は「天王山古墳」)。多武峰から北西に延びる尾根の先端に築かれた大方墳で、発掘調査が実施されていないために出土品は明らかでなく、石棺内部も盗掘によって遺物も残されていない。

石室構造や石棺の形式などから築造時期は6世紀末から7世紀初頭と見られているという。墳丘は3段築成で墳形は方形であるが、北辺約50.5メートル、南辺約43.2メートル、東辺約46.5メートル、西辺約47メートルを測り、北から南にすぼまる形をとる。

頂上部は一辺10メートル前後の平坦地となっている。各段の斜面には葺き石が施されている。これが1号墳で、他にもいくつかあるというがそこには行っていない。

入口は小さい穴があるのみで、通常は見るだけで終わるが世話役さんは石位寺の地元の人から中に入れる聞いていて、また下見時は懐中電灯がなくてパスしていたが、この日は懐中電灯があり交替で数名が中に入った。

残念ながら当方は幅が支えそうで遠慮しておいた。全長15mの横穴式石は、入口からは這って入るが約8mほど行くと、石に頭を打たないようになり、ゆっくり入って行くと徐々に広くなり玄室に到着する。

長さ6.4m、幅3m、高さ4.2mの巨大な玄室の中央部には大きな家型石棺が横たわっているという。横穴式石室内部に入れる場所は少ないので貴重な存在だが、あまり知られていない場所だった。

古墳の被葬者は、第32代崇峻天皇の陵墓ではないかとする説があり、明治時代に南西に1.7Kmほど離れたところにある現在の倉梯岡上陵に治定されるまでは、本古墳が崇峻天皇陵に擬せられていたという。

歴史学者・考古学者の間ではいまなおこの古墳が崇峻天皇陵として有力視されているそうだ。古墳に入った人はご機嫌でいい経験だったのだろう。

天王山古墳 説明看板

天王山古墳 上:石室内 下左:入口は狭い 下右:古墳は向こうの小山

古墳から出ると大きい池の回りを歩くようになる。倉橋溜池といい昭和10年頃(1935)関係町村の有志により干ばつ対策として発案された農業用ため池だが、戦争等の影響もあり18年の歳月を要して昭和32年(1957)に完成したという。

平成12年(2000)には洪水調整機能を併せた防災ダムとして整備。その後溜池の周辺が倉橋ふれあい公園として整備され、周囲には約4kmの遊歩道が設けれている。

座る場所があり小休止になる。帰りのバスの時間調整の意味も兼ねていたようだ。

倉橋溜池 ふれあい公園

この後は倉橋地区の道沿いに住宅街を30分弱歩き、横道に入り天王山古墳に比定されていた第32代崇峻天皇の倉梯岡上陵(くらはしのおかもへのみささぎ)に寄る。

周囲は住宅地で囲まれてしまっている。崇峻天皇は欽明天皇の第12子で母は蘇我稲目の女、小姉君(おあねのきみ)で日本書紀によると蘇我馬子に擁立され倉橋に宮殿を置き政務をとっていた。

即位して5年後の崇峻5年10月(592)天皇は献上されたイノシシを指さして「いずれこの猪の首を斬るように憎いと思う人を切りたいものだ」と側近に漏らした。

このことが馬子に伝わり悪い人とは自分のことではないかと恐れ、部下の東漢直駒(やまとのあやのあたいこま)を差し向け暗殺をはかり、その日のうちに「倉橋岡陵」に葬ったと言われている。

一般に延喜式では陵墓の兆域と陵戸が書かれているが、この崇峻陵に関しては無く特異な例で、天皇暗殺と即日埋葬とからこうなったと理解されているという。

墳丘は直径約35m、高さ約1mの円形というが、森のような姿で木々の下になっていて、しかも宮内庁管轄で近くまで寄れない遠くの方になるので規模はまったく判らないのだ。

崇峻天皇陵

バス停が元の道に戻ってすぐの所にあり、しばらく待って来たバスは満員で20分ほど乗車して桜井駅に着き解散となった。

バスは談山神社からくるのだが、この時期紅葉観賞で観光客が増えているらしい。