5.安倍文珠院

10分ほど町中を進み桜井では知られた安倍文殊院が目的だ。駐車場も広くあちこちに宣伝の幟や看板があり、商売上手の寺院という印象がする。

安倍文殊院は「安倍の文殊さん」として親しまれ、切戸文殊(京都府)・亀岡文殊(山形県)とともに、日本三文殊のひとつに数えられる華厳宗の別格本山。

もともと崇敬寺(安倍寺)という名前で、左大臣(今の首相にあたる)で大化の改新の中枢として諸政策を実行した、安倍倉梯麻呂が創建したといわれている。

永禄6年(1563)に戦国大名,松永弾正の兵火によって、堂塔が焼失し、元亀2年(1571)に文殊堂が建てられ、寛文5年(1665)には現本堂と礼堂(能楽舞台)が再建された。

本尊の文殊菩薩騎獅像が宋様式の傑作(獅子は桃山時代の後補)で2013年に4体の脇侍像と共に国宝に指定されている。

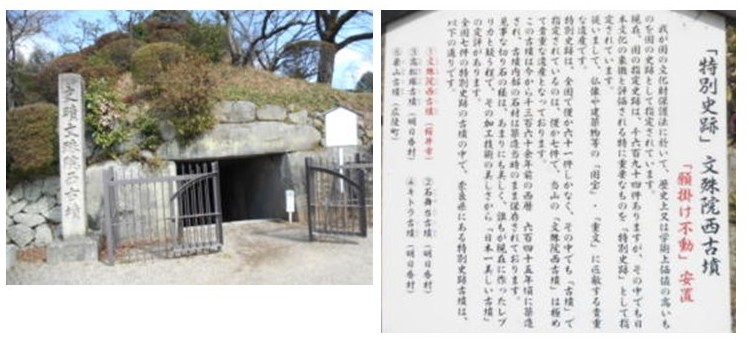

境内に2基の古墳があり、文殊院西古墳は終末期古墳を代表する切石造りの古墳で、国の特別史跡に指定。墳形は円墳又は方墳で本来は30m前後と見られる。

石室は両袖式横穴式(全長12.4m)で南に開口し、長方形の切石(花崗岩製)を横積みし上の石の目地が下石の中央に来るように均等に割付られ天井石は1石で羨道部は板石を4枚並べ天井石は3枚構造。

予備知識なしでこの中に入ると古墳だと判らないほど洗練された精美な古墳。玄室長は5.1m、幅2.9m、高さ2.7mで羨道長は7.3m、幅2.3m、高さ1.8mで早くから開口していたようで棺や出土遺物は不明。

築造年代は石室の構造からみて古墳時代の終末期にあたる7世紀中頃と推定。この古墳の被葬者は創建者安倍倉梯麻呂と伝えられている。

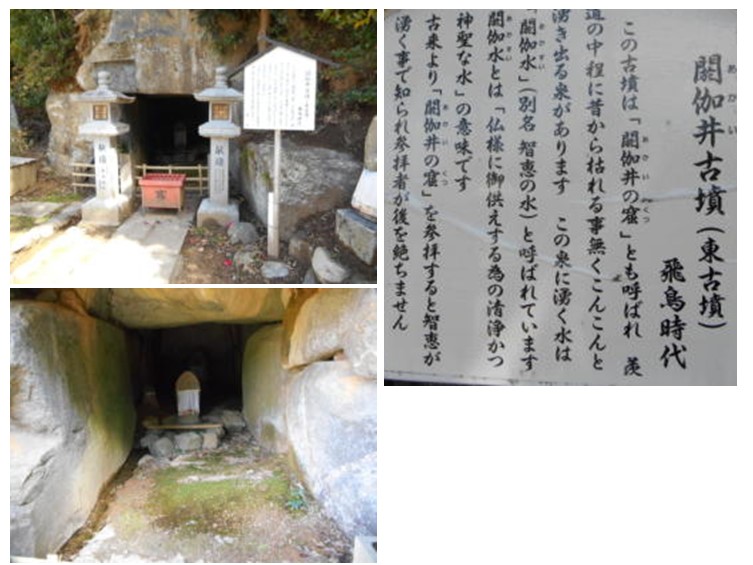

もう一基は少し離れた場所にあり文殊院東古墳といい県史跡。

墳丘は円墳又は方墳と見られるが詳しい調査はしていないので不明という。横穴式石室は両袖式で全長が13m。玄室長4.7m、幅2.3~2.7m、高さ2.6m。

羨道部は長さが8.3m、幅1.8~2m、高さ1.5mを測り南南西に開口。玄室部はほとんど加工されていない自然石、羨道部は切石の花崗岩が使われているのが特徴で、石室の石材が自然石から切石に変化して行く過渡期の古墳という。

石室の羨道部に井戸があるところから別名「閼伽井古墳」と呼ばれ、この水を使うと書道がうまくなるという。

古墳が目的だったので今回は内部には入らずに外でお参りして、境内に入ったのは駐車場側からだが、帰りは正面からになり山門から出る。

5.安倍寺跡

5.安倍寺跡

再び町中を歩き、安倍文殊院の西南約300メートルにある安倍寺跡に向かう。

飛鳥時代の寺院跡で、この地域一帯は阿部一族の本拠地と言われている。周囲は住宅街の中で、史跡指定(昭和45年)を受け史跡公園として塔跡、金堂跡、回廊跡の 一部の基壇が復原整備されて残されている。

安倍寺は東大寺要録(12世紀初期の東大寺関係の記録)によれば崇敬寺(そうきょうじ)と言われ大化の改新の時の左大臣、安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)の建立と記録されている。

しかし、平安時代末期には衰退し鎌倉時代の火災により現在の安倍文殊院の地に移されたと伝えられている。

安倍寺の範囲は200m四方で伽藍は南面し、東側の土壇は金堂跡、西側の土壇は辺15mの塔跡。北方にも土壇があり、講堂跡と思われている。

北に接して残っている平窯跡があり、鎌倉時代のもので安倍文殊院建立用の瓦がここで焼かれたと推定されている。

安倍寺の創建時期は、出土した瓦等から山田寺(641-678年)とほぼおなじ時期で、法隆寺式伽藍配置に属するものという。

この公園で昼食休憩となる。天候がよくて風はあまりないので外での食事にはいい日和であった。

6.谷首古墳

6.谷首古墳

食事後は住宅地内を歩き谷首古墳にくる。周囲近くまで住宅地に囲まれていて気付きにくい場所にあった。

案内看板も前まで来ないとないので知られていない古墳だろう。地名が谷汲とあり、ここから谷首と呼ぶようになったものか推測であるが。

墳形は一辺約40m(現状は南北41m、東西38m)、高さ約8mの方墳で石室は南に開口。石室の企画性は、飛鳥の石舞台古墳とよく似た大型の両袖式横穴式(全長13.8m)で、玄室部は長さが約6m、幅約2.8m、高さ約4m、羨道部は長さ約7.8m、幅約1.7m、高さ約1.7m。

石室内から、かって凝灰岩の破片出土した事で、元々、家型石棺があったという。築造年代は7世紀初頭~前半で、このあたりを本拠地にした豪族、阿倍氏関係の墳墓と考えられている。

阿部丘陵の中では最大規模になるそうで、中世には墳丘が砦として利用され、現在は八幡神社が古墳の上に鎮座している。

石室に入れるが入口が狭くて暗いので下から見るだけであった。

7.メスリ山古墳

7.メスリ山古墳

次はどこを歩いているか方向が判らなくなったが、住宅地内をぐるぐる回っている感じであったが、ようやく丘陵地にでてきてこの丘陵が古墳だという。

メスリ山古墳といい磐余の里(桜井市)の阿部・高田・上之宮の三地区にまたがる丘陵上に位置する。メスリの意味は分からないらしく地名ということだった。

前方部側の丘尾を削り後円部を盛土した、全長約224m、後円部径約128m、高さ約19m、前方部幅約80m、高さ約8mの前方部二段で後円部三段造りの前方後円墳。

葺石がめぐり墳頂部には方形に大型円筒埴輪が立てられていて、内部に全長約8mの第一竪穴式石室と、その東に副葬品のみを収めた第二竪穴式石室が作られていたという。

磐余地域の前期古墳として最大規模で、王権や軍事権をも掌握した人物が披葬者として推定されている。

メスリ山古墳の周囲に七世紀になって大型方墳群を作った阿倍氏の存在から氏の祖「オオビコ」の墓説も考えられるそうだ。

雑草に覆わられていて山道の坂でもあり、石室まで行くのは世話役さんの判断で止めることになったがちょっと残念だった。

8.談山神社鳥居

8.談山神社鳥居

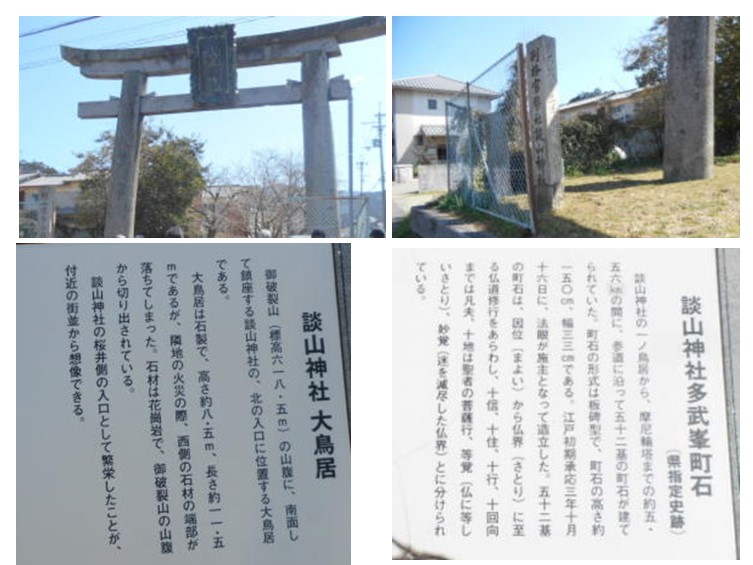

ここから車の多い道にでて談山神社方向に向かう。途中で大鳥居があり、談山神社から約5.3km(徒歩1時間ちょっと)ほど北に建っている。往年の参詣道であったのだろう。

この鳥居は奈良県指定の重要文化財で享保9年(1724)の制作、石材は下村の南大谷から掘り出した。(榊原文書) 鳥居上の銅額は貞明皇后(大正天皇皇后)の父、九条道孝氏の筆になるという。

高さ約8.5メートル、長さ約11.5メートルだが、西側の端が火災で(昭和23年頃)欠けてしまっているという。

今回は行かないが、桜井市の「多武峰(とうのみね)」に位置する「談山神社」(たんざんじんじゃ)は、中大兄皇子と中臣鎌子(後の天智天皇と藤原鎌足)が蘇我氏打倒を話し合い、大化の改新につながった場所とされ藤原鎌足を祭神としている。

9.聖林寺

9.聖林寺

最後の訪問地は聖林寺で、ここから20分ほどゆるい坂道を歩き、最後の方は狭くて急な道があった。

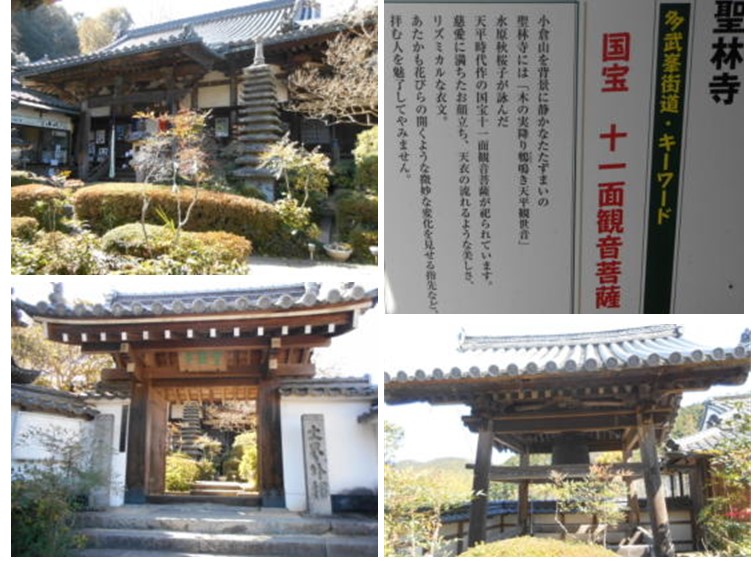

聖林寺は、多武峰街道の入り口にあたる小高い丘陵上にある。藤原鎌足の長子定慧(じょうえ)の創建と伝えられている。

再三兵火にあうが、鎌倉時代に三輪山の慶円(きょうえん)上人、玄心和上によって再興され、江戸時代には文春和尚によって現在の本尊・子安延命地蔵菩薩像が安置されている。

丈六の石仏としては大和第一の大きさで、安産と子授けの地蔵として信仰を集めているという。

国宝の十一面観音菩薩は、もとは大神神社の神宮寺の大御輪寺の本尊だったが明治の神仏分離令に伴い避難された。

1891年に訪れた米人フエノロサに激賞されて、その芸術的価値が見直されるようになったという。高さ約2m、奈良時代の乾漆像中でも最も形態の整った優品で、昭和26年に国宝に指定された。

境内からは三輪山をはじめ大和平野の眺望もよく見どころの一つだろう。ここでは希望者は入場して、十一面観音菩薩さんにお参りし優美な姿を拝むことができた。

帰りはほぼ下りの多い道を、40分ほどかけて桜井駅まで歩き解散となった。天気のいい日にあたりラッキーで、16000歩あまりの散策というよりはハイキングでもあった。