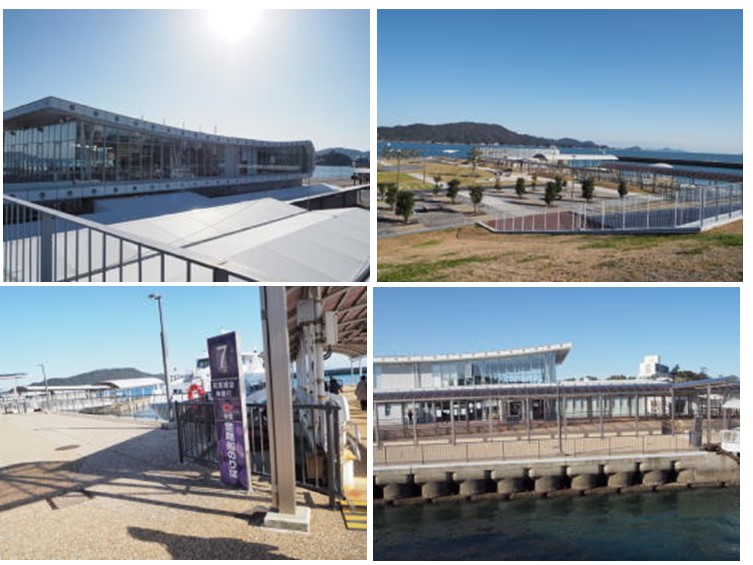

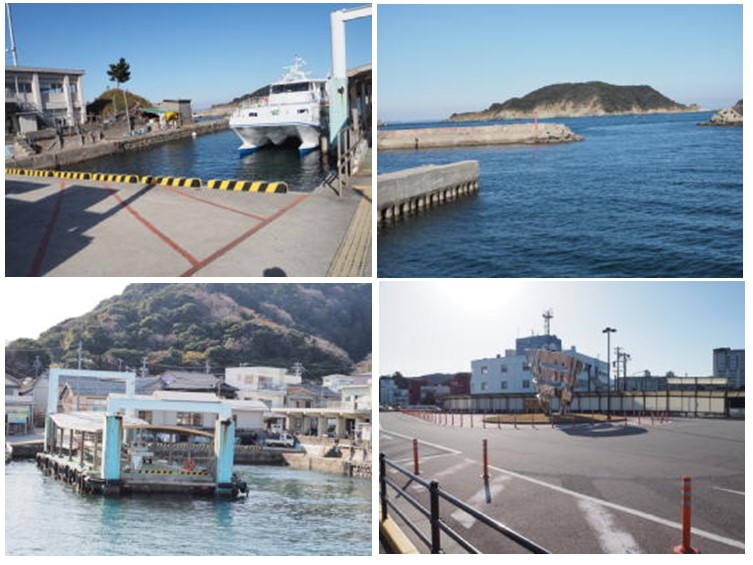

6.鳥羽港佐田浜。

食事後は海岸の散策をするつもりだったが寒いので止めて、ホテルの送迎バスで鳥羽駅に出る。

1時間以上の待機になったが、定期船で九鬼嘉隆の最後の地だった答志島に渡ることにしたのだ。時間が合えば神島まで行きたかったが、船の時間があまりなくて遅くなるし諦めたのだ。

鳥羽港佐田浜から定期船が出るので早めに着いて待合室で待機した。

ここからは、鳥羽湾巡りの遊覧船があり、イルカ島などを巡るのだ。以前に利用しているので今回はパスしたが、これに乗船する若い人が結構きていた。

定期船は鳥羽市営で坂手島、答志島、菅島、神島を連絡する航路がある。4日間有効の周遊券で島に宿泊して巡る旅もあるようだ。夏には利用客が多いのだろう。

愛知県田原市の伊良湖岬から観光船の就航している神島を除き、鳥羽市の離島と本土結ぶ唯一の公共交通で、住民や観光客の足としてだけでなく、食料品、新聞、郵便物など生活必需品のほとんどがこの定期船で輸送される。

鳥羽市の人口の2割に相当する4,500人の離島住民の生活を支える交通機関でもあるのだ。乗船客数は年間およそ100万人で、市営の定期航路としては日本一であるが、乗客の減少等により1億数千万円の赤字を生み出しているという。

佐田浜船乗り場待合所と周辺

7.答志島和具港

7.答志島和具港

案内放送があって定期船に乗船する。乗客は50人くらいかで、ほとんどが観光客らしく見えた。仕事や島の住民らしい人もいたようだが。

寒いが天気がいいので出航後はしばらく屋上デッキで風景を楽しんだ。答志島の和具港には20分程度かで到着、高速船なので早い。

次の神島へ行く人はあまりいなくてほとんどが和具で下船したようだ。

答志島は、答志(とうし)、答志和具(とうしわぐ)、桃取(ももとり)の3集落で約2600人になる。

地形は、総面積6.98k㎡、周囲26.3kmで、島の80%が自然林で占められており、桃取町の奈佐には、市の木であるヤマトタチバナの原木が生えており、県の天然記念物にも指定されている。

周囲には飛島、浮島、牛島、大中山島、大築海島、小築海島等の無人島があり、夏のシーズンは無人島の自然を楽しむことができるツアーもあるという。

島は漁業従事者が80%を占め、観光業・公務員等、間接的には住民の全てが漁業生産の影響を受けて生活している。

離島として独自の生活様式の一つとして「寝屋子」という制度がある。一定年齢に達した男子数名を預かり世話をする制度で、現在では答志地区にその良き伝統が受け継がれている。

寝屋子は食事の為に実家へ帰り、職業に従事するなどのほかは、寝屋で過ごし、共に寝屋子となった若い衆は生涯義兄弟の縁を結び、冠婚葬祭はもとより何事があってもすぐに駆け付けてくれる。

この制度の由来は明確ではないそうだが、百年以上前から続き、一説には九鬼水軍がいざと言う時に船のこぎ手を集める際、寝屋子を回れば早く人を集められることからできたとも言われる。市の無形民俗文化財に指定されているという。

上左:市営定期船 上右:答志島和具港 下:港周辺

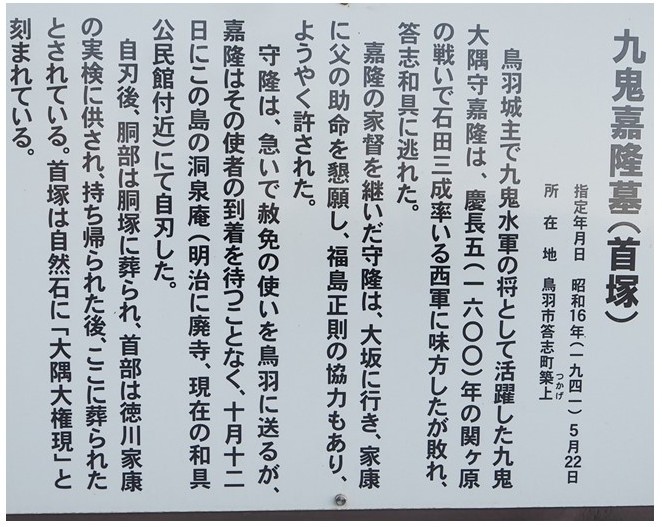

8.九鬼嘉隆 首塚

8.九鬼嘉隆 首塚

港は漁から帰ってきているのか漁船が多いし、民家には漁師さんの衣類が干してある。海岸沿いから細い路地に入り、じょじょに急坂になってくる。

案内の標が時々あるので迷わなくて助かる。そのうちに石段の続く急坂になる。鳥羽城跡に上がるのも石段だったが、それよりも細くて曲がっていて急な階段だった。

織田水軍の将として、歴史上に名をはせた九鬼嘉隆は、海の浮き城とよばれた鳥羽城を築き、歴史上最大の功績は、信長の日本制覇を阻止しようと10年以上も対抗してきた毛利水軍(村上水軍)を日本で初めて鉄張の軍船をつくり撃退した。

信長の死後も秀吉の命を受けて、朝鮮出兵での指揮を務めるなど、戦国時代の日本の歴史と深く関わっていた。

隠居して家督を息子に譲っていたが、慶長5年(1600)に、関ヶ原の戦いが起こると嘉隆は西軍に与し、息子守隆は東軍に与した。どちらが敗れても家名を存続させるための嘉隆の戦略だったという。

嘉隆は守隆が徳川家康に従って会津征伐に赴いている間に、守備が手薄になっていた鳥羽城を奪取。伊勢湾の海上封鎖を行い、安濃津城の戦いの勝利に貢献するが、9月15日の本戦で西軍が壊滅すると、鳥羽城を放棄して答志島に逃亡した。

守隆は徳川家康と会見して父の助命を嘆願し、守隆の功績の大きさが考慮され了承されたが、守隆の急使がそれを嘉隆に伝える前に、九鬼家の行く末を案じた家臣の切腹促しに、嘉隆は10月12日に和具の洞仙庵(どうせんあん)で自害した。享年59という。

首級は伏見城に運ばれたため、守隆により胴体のみが洞仙庵近くに葬られ、胴塚が建てられた。

首級は実検の後に答志島へ戻り、胴体とは別に築上(つかげ)山頂に葬られ、首塚が建てられた。現存する胴塚は守隆が建てたままではなく、寛文9年(1669)に孫の九鬼隆季が再建したものという。

築上遊歩道になっている階段を上がり、頂上にくると首塚があり、花が活けてあった。地元の人が絶えずお守りしているのだろう。見晴らしはいいのだが、草木が高くて開けては見えない。

ここから遊歩道は更に上がるようで、隣の頂方向に行くと希望が丘とあるが、ここはもっと草木多くて海岸線は見えなかった。

首塚説明

首塚と周辺

上:首塚からの眺め 下左:希望が丘からの眺め 下右:しゃもじ祈願の風習か

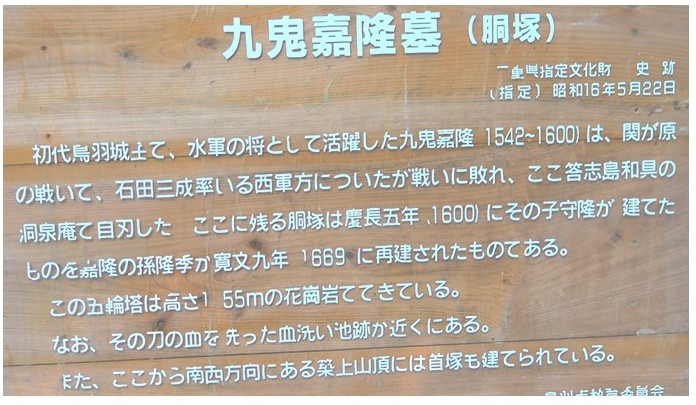

9.九鬼嘉隆 お墓

9.九鬼嘉隆 お墓

期待外れの希望が丘から戻り途中からは胴塚のある方向へ降りることになる。

九鬼嘉隆胴塚(お墓)は五輪塔が建てられていて、石柱でが回りを囲んでいる。ここもお花はちゃんと活けてあった。胴塚も首塚同様県の文化財に指定されている。

隣に洞仙庵跡の石碑があり、跡地の建物は地域住民の集会で使用する公民館になっているようだ。

この付近には、個人の家の戸とか船等いたるところに墨で書かれたマルハチのマークを見かける。

これは家内安全を願い魔よけとして書かれているらしい。マルハチの八は八幡神社の記しで、年に一度の八幡神社大漁祈願際(旧1月18日)の時に、「お的」という行事で運ばれる神聖なる墨を島の男らが奪い合い、その墨で書かれたものという。

その気になって探すとあちこちで見られた。

お墓説明

上:お墓(胴塚) 下左:洞仙庵石碑 下右:現在は公民館

マルハチのマーク

10.美多羅志神社

10.美多羅志神社

昼飯をどうするか迷うが、昨日、鳥羽駅の観光案内所でお勧めの店を2~3ケ所聞いてきていたので、そこを探すことにした。

再び和具港方向に戻るが、最初の寿司屋さんは閉まったままだった。その次を探すが港を過ぎた先になるので、帰りは答志港からと考えていてそちらを目指すことにする。

答志港近くに大きくないがおいしいという、おばちゃんがやっているお勧めの店があるのだ。案内所では不定期に休むこともあるので、開いているか不明だと云われていたので、ダメならば鳥羽駅へ戻ってからでもいいかと覚悟した。

答志港へ行くには島を横断することになり、車道だが坂道を上がるのだ。この峠になる付近で左に神社があり、ここも案内所で勧められた場所で立ち寄ることになる。

美多羅志(みたらし)神社とあり、岩屋山遊歩道の入口になる。里の産土神(子宝の神)で神社の祭神は八柱の神々。正月4日には古式豊かな獅子舞神事が行われるという。

明治時代以前は、八王子社として神仏習合で隣の潮音寺の境内に祀られていた。明治三年の「神仏分離令」によって現在の「美多羅志神社」という社名にして届けている。

「美多羅志」の「美」は美称で、「多羅志」は、「タラシ」一族に由来すると言われている。神功皇后の本名「オキナガタラシヒメ」は古代の海人族「タラシ」一族と関係があり、『日本書紀』に新羅伐採のとき答志の神の援助があったことが記載されている。

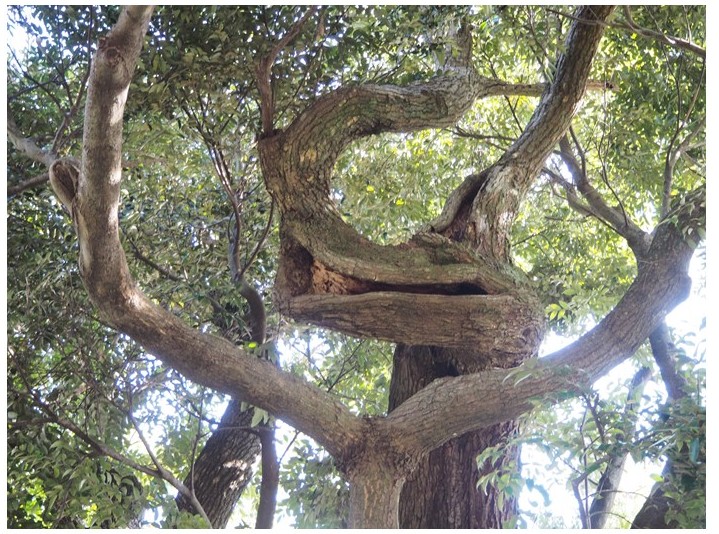

美多羅志神社参道に、高さ約15メートル、根元の幹回り約2メートルのシイの木がある。平成20年の例大祭の日に椎の木の折れ曲がり具合が、「龍の顔」にそっくりなシイの木を発見した。

地元の人たちは、海の神である龍神を信仰していた神功皇后にゆかりがある神社の由縁により出現したと思われており、龍神さんと崇めている、

パンフレットにも記載されていて、見物に来る観光客が増えているそうだ。ちょっと探さないと判らないのだが、云われてみるとそうかなあという程度だ。

美多羅志神社

龍神さん

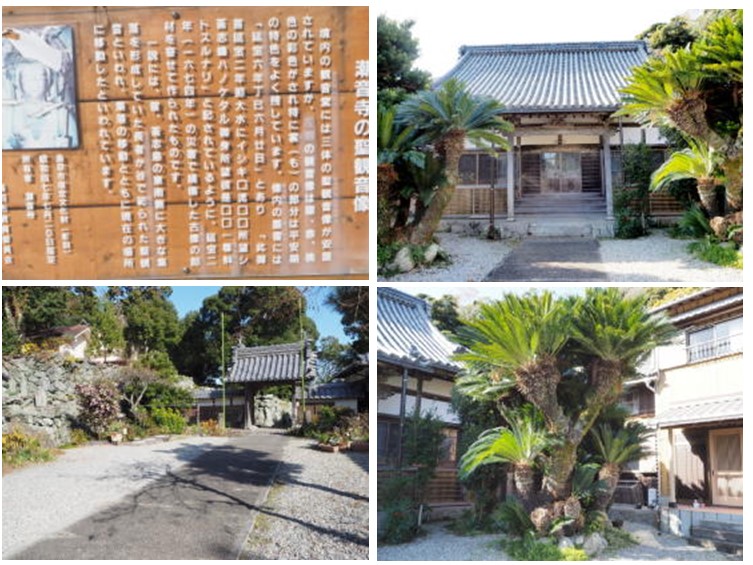

11.潮音寺と蟹穴古墳

11.潮音寺と蟹穴古墳

奥には承和7年(804)建立という潮音寺があり、境内には3つの聖観音菩薩を安置する観音堂は、平安、鎌倉、室町時代の仏像を一緒に見ることができるという。

本尊は行基作と伝承されている薬師瑠璃光如来。だが、時間の関係もありここは拝観できなかった。

潮音寺の近くに蟹穴古墳がある。

7世紀後半に造られてもので、径約11m、高さ1.5mの円墳。内部は横穴式石室となっていて、天井石と石室の上半分が失われているが、ここからは古墳時代の須恵器の土器(国重要文化財)が出土しているとある。

近くに行くが目だったもののなく確認しただけだった。

上:潮音寺説明と本堂 下:参道と本堂前の大きい蘇鉄

蟹穴古墳

12.答志島から鳥羽港へ

12.答志島から鳥羽港へ

この先には岩男山古墳があり、散策道の上には富士見ヶ丘という場所もあるらしいが、12時過ぎており上り道はしんどいので諦めて、答志港方向へ歩く。

今度は急坂の細い下り道が続く、細い路地が一杯で目印を頼りにようやく目的の昼食場所に着く。

何と幸いにも営業していて、しかもお客が終わって出るところなので座ることができた。おばさんに船に時間を告げると、ここから数分であり間に合うといっていただく、いせうどんと島寿司を注文したが、どちらもおいしくて良かった。

案内所で聞いてきた評判通りであり、また案内所で紹介された答志島の訪問先もすべて見て回ることができたのだった。

答志港に行くと定期船は既に着いていて、自動販売機で乗船券を買ってすぐに乗り込む。お客はきたときよりも少なくて空いている。

次に寄った和具港からも数名しか乗船しなかった。

25分ほどで鳥羽佐田浜港に着き、以前来た時にあったショッピング街に寄ろうとしたが、閉店したのか全部閉まったいた。この時期は営業は止めているのかも。

上:答志港 下左:和具港 下右:鳥羽港

次の電車の時間まで鳥羽駅構内で、土産を見たりして時間待ちし、一路帰途についた。

今回のミニ旅は宿以外はぶっつけ本番だったが、いい運動にもなったしそれなりに楽しめた。

次回も又はこれるものか判らないが、神島など島めぐりもいいなあと思って、帰路の電車ではうたた寝になった。