2.高松

④ 栗林公園

帰るには疲れたし折角高松まできたので、JR高徳線の栗林駅の近くのビジネスホテルにやむを得ずに宿泊し、翌日に栗林公園に向かうことになった。

青春18キップはまだ残っているのも幸いだ。翌朝の空模様は雨が降りだしそうな雲である。

早い方がいいと7時30分にホテルをでて、栗林駅のガード下にさぬきうどんの店があるとネットで調べて行ってみたが、生憎と閉まっていた。休業日なのか売り切れで閉まったのか判らない。ネットでは朝6時頃?から始まり売り切れ次第に閉店とあったのだ。

仕方なく開いている店を探しながら栗林公園に行くが結局は開いている店はなかった。さぬきうどんの店自体もなかったのだ。

栗林公園はこの時期は朝6時30分から入場できるのだ。さすがに人は少ないが団体客も見られた。

栗林公園(りつりんこうえん)は、都市公園(歴史公園)日本庭園で、国の特別名勝に指定されている。

『ミシュラン観光ガイド』に「わざわざ訪れる価値のある場所」として最高評価3つ星に選定された。高松歴史文化道に指定。また、アメリカの庭園専門誌『ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』の「2011年日本庭園ランキング」にて、足立美術館(島根県)、桂離宮(京都府)に続く3位を獲得したとある。

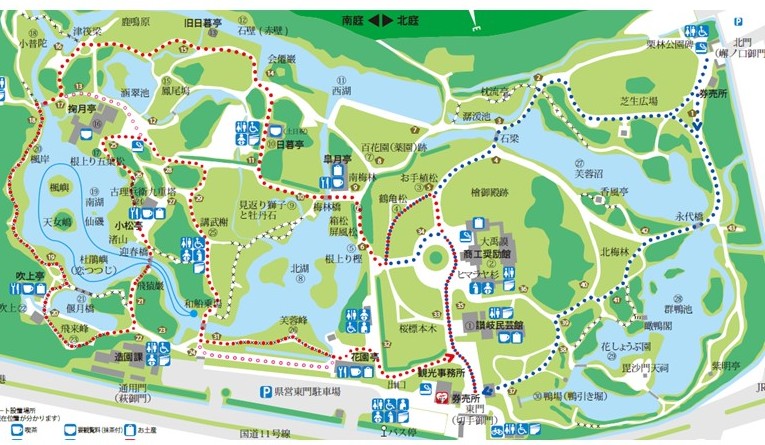

紫雲山を借景として6つの池と13の築山を配した大名庭園で、回遊式庭園の南庭と近代的に整備された準洋式の北庭がある。面積は約75haと、特別名勝に指定されている庭園の中では最大の広さ。

公園の起源は、元亀・天正(16世紀末)の頃、現在の高松市伏石町に在住していた豪族佐藤氏(佐藤志摩介道益)によって西南地区(小普陀付近)に小さな別邸として築庭されたのに始まるといわれる。

その後、1625年頃に讃岐国国主生駒高俊によって南湖一帯が造営された。寛永17年(1640年)、新たに高松藩主・12万石として入封した水戸徳川家の連枝松平頼重に引き継がれ、以後高松松平家が5代にわたり100年以上をかけ造営を行い、延享2年(1745)、第5代藩主松平頼恭の時代に完成、「栗林荘」の名で高松藩別邸として使われた。

明治4年(1871)廃藩置県によって明治政府の管理下におかれた後、同8年(1875)に県立公園となった。

公園名に「栗林」と付くものの、完成当初から園内の樹木はマツを主としている。名の由来となったクリの林は、最初は北門付近に存在していたが、程なく伐採された(鴨猟の邪魔になるためとも言われる)。

公園内の北庭と南庭には桜が植えられており、春には一帯が花見の名所となる。また、秋にも園内の木々に加えて借景である紫雲山の紅葉が美しく、栗林公園ではこれら2季の季節イベントが堪能できる。

どちらとも日中に加えて夜間にも入園ができ、その際は桜や紅葉した木々がライトアップされる。

園内には、池を和船で回る体験・茶亭・香川県の民芸品を展示している讃岐民芸館・特産品を展示即売する商工奨励館もある。半日以上のんびりと過ごすにはいい場所である。

園内の茶店でうどんやカレーがあったが、時間が早くて開店していなくて、入口の係員に説明を受けたコースを写真を撮りながら歩いて小1時間あまり。

栗林公園マップ

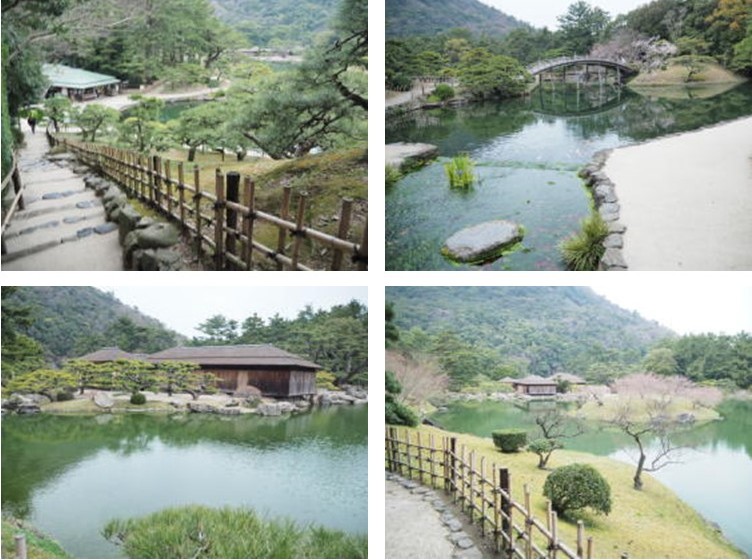

上:入口 下:入って左周りに歩く

左上:飛来峰から 右上:芙蓉峰から 下:南湖沿いに歩く

上左:ソテツ 上右:涵翠池(かんすいち) 下左:旧日暮亭近くの桜 下右:日暮亭

上左:商工奨励館 上右:お手植松? 下:芙蓉沼

小雨も降り出してきたので北門から出て、JR栗林公園北口駅から高徳線に乗車して高松駅に向かった。

2駅ほどなのですぐだが、朝の通勤通学時間帯か2両編成ながら混んでいた。

上左:栗林公園北口駅は神社の横 上右、下左:駅ホーム 下右:電車

高松駅について市街地の散策を考えて、先に駅中の店でさぬきうどんを食べることにした。

そして食べ終わってホームを見るとマリンライナーが出発前になっているのが見えた。急遽、後先を考えずに雨だし高松散策は止めて岡山に向かうことにする。

3.倉敷美観地区

岡山といえば後楽園でこちらに行こうと調べる。駅前からバスで行けるようだが、この雨では同じように歩くのも大変だと思い、18キップのいいところで行先は自由に選べるので、結局は倉敷方面に乗り継ぐことにした。

できれば福山・尾道まで考えたが帰りの時間からみてこれからはしんどいので倉敷で下車する。

倉敷市は、白壁の町並みが残る倉敷美観地区や、本州と四国を結ぶ瀬戸大橋などで知られる。中国地方で三番目の人口を擁し中核市に指定(岡山県下では岡山市に次いで2番目の人口(約48万人))。

主要な地域としては、行政と観光の倉敷、重化学工業地帯のお膝元・水島、学生服・ジーンズのメッカ・児島、貿易港と新幹線駅を有する玉島といった地理や歴史の異なる多様な地域で形成されている。

美観地区は、美観地区景観条例に基づき定められ、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。

江戸時代初期の寛永19年(1642)、江戸幕府の天領に定められた際に倉敷代官所が設けられ、以来備中国南部の物資の集散地として発展した。

倉敷川の畔から鶴形山南側の街道一帯に白壁なまこ壁の屋敷や蔵が並び、天領時代の町並みをよく残している。

また、昭和5年(1930)に建てられた日本最初の西洋美術館大原美術館、明治21年(1888)に代官所跡地に建てられた旧倉敷紡績工場の建物は改修し、観光施設倉敷アイビースクエアとなった建築物がある。

しかし、倉敷も当然ながら雨が強く降っていて、アーケードのある商店街を通り美観地区へ目指すが、途中からは雨の中になる。

大原美術館前で入館を考えたが人の列もあり、以前に入っているし混んでいるようで気乗りせずに止める。

倉敷川沿いを歩くがこちらも雨の中ではのんびりと写真を撮る気もせず、土産屋も観光客がこんな中にも多くきていて入る気にならず、結局は早々に引き上げになる。

倉敷美観地区

倉敷駅まで戻って西に行くか岡山あたりで散策するか迷ったが、こういう時は潔く帰ろうと気持を変えて帰途につくことにした。

実際に疲れていたのであまりよく考える気持ちもなくなっていたし、寒さと雨と花粉症もあり体力も続かないなあ~と弱気になっていた。

岡山から赤穂線経由で姫路から新快速を使い4時間30分で戻った。

* まとめ方が悪くて、尻切れトンボになっているのだが、そのまま掲載することにした。

最近は我ながら創作力が衰えてきたと思うし、根気もなくなってきたものだ。

調べようとする気力が続くかの問題か。