8. チチェンイッツアー遺跡観光・カンクン移動

8:30発、10:15~12:45チチェンイッツアー遺跡、

12:50~13:50 昼食、バイキング

14:35~15:45 シケケンセノーテ、16:00~16:30 パシャドリド、

17:20~17:30トイレ休憩

(-1H)

19:45~21:00 夕食 カンクン

21:30ホテル クリスタル・グランド・ブンタカンクン

(21). チチェンイッツアー遺跡

メリダで宿泊した翌日は、チチェンイッツァ遺跡観光をして、途中で1ケ所寄ってカンクンへ移動する。このツアーでもっとも目的にしていた日である。

メリダの街は夜しか見ていないが、そのまま市街を抜け郊外へアリブ海方面へ向かう感じか。ユカタン半島の上部を横断する形になる。カンクンはカリブ海に面したリゾート地で巨大ホテルが多い人気観光地という。

バス内でガイドさんの話をたくさん聞いたのだが、ひとつ思い出して資料を調べた。世界の4大文明と比較してマヤ文明の違っていた点のことだ。

「四大文明」とは、メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河文明をさし、メソアメリカ文明、アンデス文明を含めて六大文明と解釈することもあるという。

マヤ文明が違う点は、1.大河がないこと。地下の豊富な水があった。2.金属を持っていない、石だけの文明だった。3.家畜を飼っていない。人力の作業のみだった。4.マヤ帝国と統一されていたとはいえない。マヤ人は神様への恩返しという感覚。という。

途中から居眠り状態になって気持ちが良かったが、1時間45分ほどバスは走って チチェンイッツァ遺跡に着く。

遺跡入口の手前に土産屋が多数あり観光客が多い。駐車場を見ればバスの数や乗用車の多さでその人気度も判る、これまで訪れた遺跡とは大きな違いだ。

入場までにトイレタイムと買物時間をとってくれる。遺跡内の観光は歩く距離もあり、暑いので少し休んでおいてということでもあるが、ガイドさんが一番休みたかったような。

休憩後は入場口から並んで入るのだが、既に、市街地並の混雑である。入場口横で記念日を記入して申し込むと、その日のマヤ暦のカレンダーを作ってくれる商売があった。

マヤ暦は絵文字で簡単には解釈できないが、日本語の解説付きで帰りに引き取りに行った。

遺跡入口までの両側には縁日並の露店が多数並んでいる。遺跡の土産はピラミッドや仮面に発掘品の小さい模型、衣料品も多いが、各地の遺跡のグッズもあるのでマニアには恰好の場所だ。

ガイドさんは買うならば言い値の半値に値切ってから交渉する方がいいと言われた。でも、言葉は通じないので電卓の数字表示などで交渉している人もいた。

チチェンイッツァは1988年に世界遺産に登録されたマヤ文明の遺跡。メリダの東、約120キロメートルにある「後古典期マヤ」の遺跡で総面積は約1.5平方マイル。

6世紀頃からの、マヤ独自の旧 チチェンイッツァ時代と10世紀以降のトルテカ文明と融合した新 チチェンイッツァ時代とに分かれる。

旧 チチェンイッツァ時代は、マヤ文明特徴の定期的な遷都で終了する。10世紀頃に再びこの地に移り住みだしたが、その時は、中央高原のトルテカ文明の影響を受けていた。

生贄の心臓を捧げるチャックモール像、戦士、生贄の頭蓋骨、ククルカンなどトルテカの特徴が顕著で、この時代を、新 チチェンイッツァ時代とする。

ウシュマルと同盟し権勢を誇るが、13世紀には、マヤパンを中心とした反乱にあい滅亡したという。

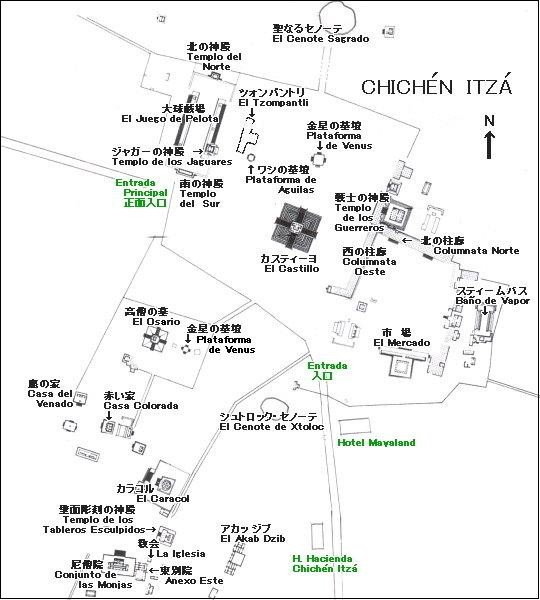

マップ

順番に回って説明していただくが、やはりうまくまとめられないので、主な建造物ごとに撮った写真をもとに紹介する形にする。ここはメインの目的地だったので、記録として残すためにややくどくなるが細かい説明になるのだ。

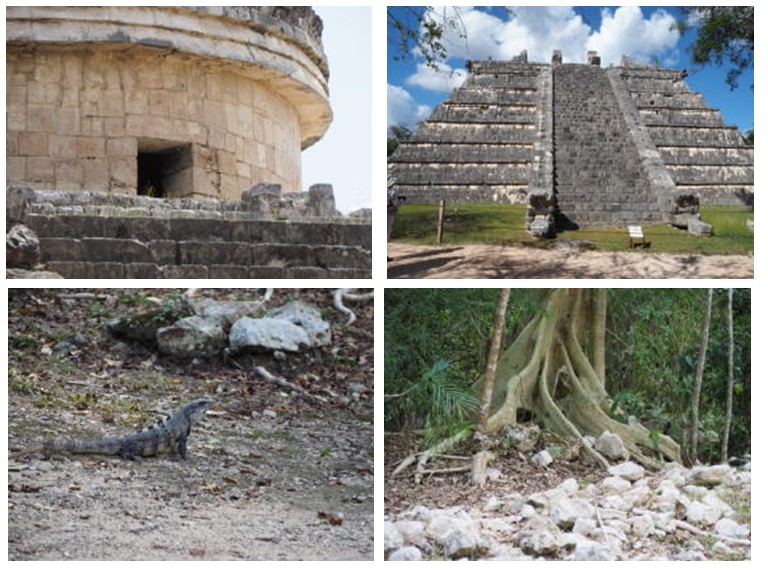

何ともいっても チチェンイッツァ観光の目玉は「神殿ピラミッド」。または「カスティーヨ」(城塞)や「ククルカンのピラミッド」、「ククルカンの神殿」とも言われている。

春分と秋分の日、ピラミッドの北西角に当たった陽光が北の階段の側面に波打つ蛇の影を創り、地上の蛇頭に繋がって、ククルカンが空から降りてくる光景「ククルカンの降臨」を、ガイドブックやテレビなどで見ているメキシコでもっとも知られたピラミッドだ。

マヤの最高神ククルカン(羽毛のあるヘビの姿の神。ケツァルコアトルのマヤ語名)を祀るピラミッで、基底55.3メートル四方、高さ24メートル、頂上の神殿部分は6メートル。

通称で「カスティーヨ」ともいい、スペイン語で城塞の意。大きな9段の階層からなり、4面に各91段の急な階段が配されていて、最上段には真四角な神殿がある。

ピラミッドの階段は、4面の91段を合計すると364段で、最上段の神殿の1段を足すと、丁度365段である。また1面の階層9段は階段で分断されているので合計18段となり、これらはマヤ暦の1年(18ヶ月5日)を表す。

このことから「暦のピラミッド」とも呼ばれる。カスティーヨ内部には初期のトルテカ=マヤ方式のピラミッドが内蔵されており、この神殿にはジャガーをかたどった玉座や生贄の心臓を太陽へ捧げたチャクモール像が置かれているという。

残念ながら今は登頂禁止で上まで上がれなくなっている。その他の建造物もすべて上れないし、ロープがあって近づけない場所が多いのだ。

観光化して大勢の客がくるので事故などの防止と、建造物の破損を恐れての処置なのだろう。有名になった宿命なのだ。

入口から遺跡までの道は両側に店があり観光化している

下左:遺跡入口付近 下右:世界遺産の標識

神殿ピラミッド カスティーヨ

チチェンイッツァは「水の魔法使いの井戸の口」という意味だそうだ。

「チ」が「口」(くち)という意味で、「チェン」が「井戸」、「イッツァ」が「水の魔法使い」を意味する部族の名前。水に深い関係があるのが分かる。周辺に大規模なセノーテなどの豊富な水源があったことから、 都市の最初の入植者によって、こう命名されたという。

案内図ではカスティーヨと記載されている神殿ピラミッドの周囲を回りながら、高僧の墓、西の柱廊、戦士の神殿、ジャガーの神殿、と説明があり、大球戯場で案内は終わる。

主な建造物の説明を少しするが、オサリオ(納骨堂)は、別名高僧の墓と呼ばれるピラミッドで、カスティーヨ同様、四方に階段があるピラミッドに、階段の両脇に蛇の彫刻が置かれている。

蛇は片方が羽毛のある蛇(ククルカン)で、もう片方は羽毛が無く雲の蛇だそうだが、気付いてはいなくて同じ蛇に見える。

オサリオの基壇は全面に浮き彫り彫刻が施されていたようで、基壇最上部には階段と同じ蛇が横たわっている。残念ながら階段下には柵がしてあり登ることはできない。

上部の神殿からは下にトンネルが通じているそうで、トンネルは地上面から更に深さ12mの洞窟に繋がっていて、ここから骨や副葬品が見つかった為にオサリオ(納骨堂)と名付けられたそうだ。

次に丸い建造物があり、天文台(別名カラコル)と呼ばれる。大きな基壇 (67 x 52 x 6m) の上に円形の建造物があり、円形の建造物の中の螺旋階段の形からカラコル(貝)の名称がついたという。

天文観測に用いられたようで天文台というようだ。円形のカラコルには窓が3つあって、金星や太陽の運行の観察に用いられたという。マヤ世界では天文は重要な要素で、戦争の開始まで天文に則って行われていた。

上左:天文台 上右:納骨堂 下左:イグアナは原住民 下右:古い木

尼僧院がここにもあるのだが寄っていなくて、入口から見たカスティーヨの裏側に柱の石造物がびっしりと並んでいるところにl来る。

西の柱廊と言われ戦士の神殿へ続くが、途中で右にもあって北柱廊があり、その付近は市場があったという。今は、木々の茂る広場になっている。

柱廊は整然と並んだ円柱が見事で、多分藁葺きの屋根がついていたという。

上左:スティームバス? 下左:市場跡 右:柱廊

次は、戦士の神殿になるが、近くに行かずに離れた場所からしか見ていない。今は、上がれないのでガイドさんは寄らないのだ。

戦士の神殿はメキシコ中央高原のトルテカ様式で、トルテカ人がマヤを征服してマヤの街の上に トルテカ人の街を建造したと言うトルテカ人起源説がもある。

しかし、交易に長けたプトゥンマヤ人が西の方から移住してきて東のコバ、西のプーク地域を切り従えチチェンイッツァを 拠点に隆盛を極めた、という説の方が有力ともいう。

人の移動と共に文化の交流が起こりチチェンイッツァにトルテカ様式がもたらされたという考えになる。戦士の神殿前には全面に彫刻が施された列柱が無数に立ち並び、戦士や捕虜が浮き彫りで彫られている。

腹の上にお盆のようなものが置かれている像が見えるが、この上には捕虜の心臓が人身御供でおかれたという。

上:戦士の神殿 下:神殿ピラミッド 地下への階段があるが入れない

カスティーヨを一回りした先にジャガーの神殿がある。

ここは球戯場があり、球戯場東壁の南側に付属する形でジャガーの神殿が建てられているのだ。二本の太い蛇の柱があり、壁面には球戯のボール等が彫刻されている。

今は見上げるだけで、神殿の中にはイッツァ帝国創設の基となった戦争の絵があるという。ジャガーはマヤの支配者にとって権力の象徴ということだった。

チチェンイッツァの球戯場は、168 x 70m あり、マヤのみならず全メソアメリカで最も大きなもので、その形状も東西の壁が垂直になった独特のものという。

球戯場の東西の壁の中程に取り付けられたマーカーは、雨の神の化身の蛇、ククルカンが絡み合ったデザインになっている。

球戯はマーカーにゴムを固めたボールを通す事で勝敗を決めたのだが、チチェンイッツァではマーカーの位置が異常に高いので、どうして入れたのかルールが異なっていたのかもという。

東西の壁の下側には儀式の様子を刻んだ浮き彫りが施されている。中央の円盤は死を表す骸骨が刻まれたボールで、このボールを挟んで左に勝者チーム、右に敗者チームが対峙している。

勝者チームのリーダーは右手に斬首用のナイフ、左手には切り取った首を持ち、敗者チームのリーダーは首を刎ねられ跪き、切られた首からは血を意味する6匹の蛇が飛び出している図という。

写真を撮ったのだが、よく判らないのだ。また、勝者のリーダーが名誉として生贄にされたという説もあるようだ。

上左:ワシの基壇? 上右:球戯場 下:ジャガーの神殿

球戯場

大球戯場説明後は、各自で遺跡入口で最初に集まった場所まで行くことになる。自由時間も20分ほどあるが、もう一度回るほどの余裕もないし、他の建造物を見に行く元気もなく、神殿ピラミッドを見収めて露店土産屋さんの並ぶ道を出場口へ向かうのだ。

土産を覗いて申し込んでいたマヤの暦を買い、集合場所からバス駐車場へ向かうが、来た時よりも並ぶ人も増え、駐車場も車が一杯になっていた。

そして2時間半のチチェンイッツァ観光は済んだのだ。

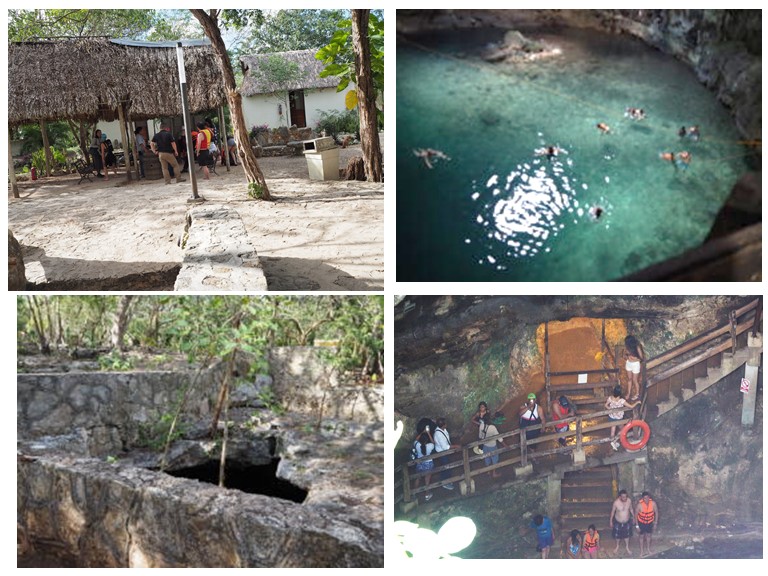

(22). シケケンセノーテ

バスに戻りカンクンに向かうのだが、途中でシケケンセノーテに寄る。

ユカタン半島には、推定7000ものセノーテがあるといわれる。セノーテとは地表にできる陥没穴で自然が生み出す神秘的な沼という感じで、その透明度の高くコバルトブルーの水面は魅力的なのだ。

何百万年もの時間をかけて、雨水が徐々に石灰岩を侵食することで、地下に巨大な洞窟群が形成され、水いっぱいの洞穴の屋根が崩壊することでセノーテが生まれる訳という。

セノーテはマヤの言葉で聖なる泉という意味からきており、非常に神聖なものであったようだ。プレヒスパニック時代や先史時代の破片、人体や1万4千年以上前の動物の遺体が発見されている。雨や豊穣に関する儀式や人身御供がここで行われていたという。

セノーテはこの周辺に住む人々にとって現在でも宗教的な場所であり続けている。しかし一方では、水泳・シュノーケリング・ダイビング・日光浴という観光地になっているところが多い。

ここシケケンは、石の階段を降りて地底に行くので日光浴はできないが、透明な中で潜って楽しみことができる。

入口で借り賃を払ってロッカーの鍵を貰うのだが、グループに数個しか出してくれない。仕方なく数名で共同で使うことにしたようだが、実際には鍵のないロッカーや空いている場所もあってルーズな管理だった。

グループの御婦人は、ほとんどが水着に着替えて10分ほどになるが水泳経験をしたようだ。日常でもジムのプールに行っている人が結構いて、水に入ることには慣れているようだ。

水は冷たいが澄んでいて底が見えて良かったが、2メートル以上あるとこともあり、ほとんどがライフジャケットを借りて付けていた。以前のツアーで溺れて大騒ぎになった人がいたという。冷たいので痙攣がおきたりするのだ。

上左:キーロッカー、手前の階段を降りる 上右:セノーテ

下左:上から覗き穴がある 下右:穴から覗くアップで

(23). パシャドリ

(23). パシャドリ

セノーテにはおよそ1時間の滞在で出発となる。

15分ほど走って通過するパシャドリの街で30分ほど立ち寄る。メリダとカンクンの中間に位置し、植民地風の町並みを持つバジャドリドはユカタンの三番目に大きい都市。

バジャドリドは古代マヤの儀式の中心地であったサシの上に構築されている。1545年にスペイン人フランシスコ・モンテホ(各地を侵略制服した先鋒者)が創設した街だ。

ソカロの横でバスは駐車して15分くらいソカロを散策する程度で、特に案内してくれる場所はなかったが、植民地時代の教会が7軒あり、豊かな植民地時代の素晴らしさがあり"東のスルタン"の愛称がるという。

そして、途中で1回のトイレ休憩をして、最後の宿泊地のカンクンに向かうことになる。

上左:教会 上右:ソカロ 下:近くの通りと土産屋

カンクンに着く前に1時間の時差があり、時計は1時間遅らせるので3時間かかった感じになる。この頃は皆な疲れて居眠りしていたようだ。

カンクン時間で20時前に夕食場所に着く、メキシコの日本食の店でガイドさんお勧めのところだった。刺身に鉄火巻やテンプラに味噌汁など日本の味で、日本の料理人による調理の店だ。

帰る前の日に日本食でなくてもいいかと思ったが、やはり日本食はおいしい。日本酒もあったが、輸入で高いようでここは現地のビールにした。