4. テオティワカン遺跡観光

13:50~14:40 テオテイワカン 月のピラミッド、14:40~15;45 太陽のピラミッド、

(12). テオティワカン遺跡

テオティワカン遺跡は、紀元前2世紀から6世紀まで繁栄したテオティワカン文明の中心となった巨大な宗教都市遺跡。当時のアメリカ大陸では最大規模を誇り、メソアメリカの中心的都市として機能していたという。

テオティワカンとは「神々の都市」という意味で、12世紀頃にこの地にやってきて、廃墟となっていた都市を発見したアステカ人が命名した。

「アステカ人」と呼ばれる民族は、メシカ人とテノチティトラン周辺に住んでいたナワトル語族をまとめた総称で、19世紀になってスペイン人によってつけられた呼び名である。「メキシコ共和国」や「メキシコシティー」の語源もメシカ人から来ているという。

遺跡はテオティワカン人の宇宙観、宗教観を表す極めて計画的に設計された都市で、太陽のピラミッド・月のピラミッドそして南北5キロにわたる道(死者の大通り)が基点となり各施設が配置されている。

この都市で祀られた神々は、農業・文化と関係深いケツァルコアトルや水神トラロック、チャルチウィトリクエ、植物の再生と関係あるシペ・トテックなどである。

ケツァルコアトルは古代ナワトル語で「羽毛ある蛇」を意味し、アステカ神話の文化神・農耕神で、風の神とも考えられた。マヤ文明ではククルカンという名で崇拝されていた。

トラロックは、メソアメリカ文明の宗教で広く信仰された雨と雷(稲妻)の神で、「大地に座るもの」という意味である。トラロックは天からの恵まれた水の神であり、川のような「すでに大地に存在する水」の神は別に存在する。

チャルチウィトリクエは、アステカ神話に登場する水の女神で、若さと情熱の女神。 その名前は「翡翠のスカートの女」、「高貴な緑の貴婦人」を意味している。トラロックの妻あるいは姉妹とされ、またケツァルコアトルの母であるともされる。

シペ・トテックはアステカ神話における穀物の神で、「皮を剥かれた我らが主」の意味とい。死と再生の神の一柱で、農業、西方、疾病、春、金細工職人、季節の神でもある。

この男神は、自らの皮をはいで人々に食料を与える。トウモロコシが発芽するときに種子の外層を失うことを象徴している。皮を失った状態で、この神は金色の神として描かれた。

神々の説明を聞いていると難しくて資料頼りになるが、凄く発達した文化ながら、自然を神として敬い生贄を与えることで神に守られているという発想は、納得できないものです。

生贄を得る為に戦争をして捕虜を人身御供にしていたという。

入口からすぐに広大な遺跡風景が見られる。まずはケツァルパパロトルの神殿、ジャガーの宮殿、住居跡などが大規模に修復・復元されている個所から観光だ。

さすがに人が多くて世界各国からきているようだ、メキシコ観光資源の最大級の所と思う。

遺跡マップ

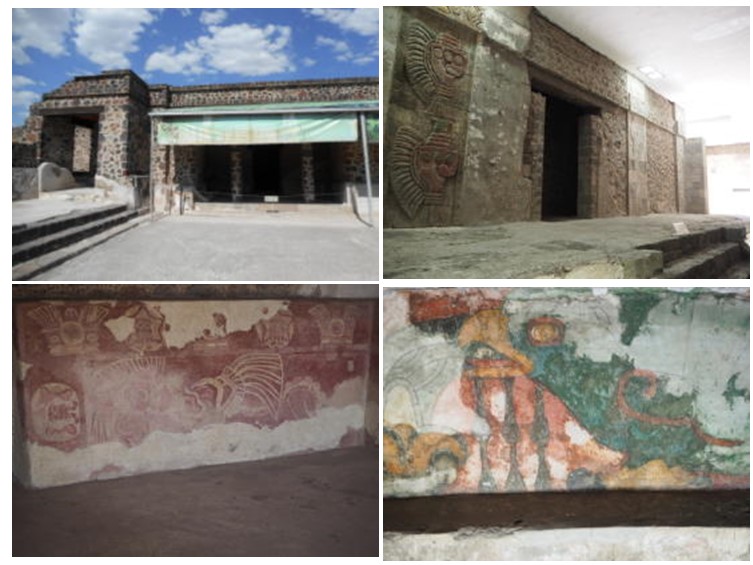

(13). ケツァルババトロル・ジュガー宮殿

(13). ケツァルババトロル・ジュガー宮殿

ケツァルパパロトルの宮殿は月のピラミッドの西側に位置する。この宮殿は1962年に破壊された状態で発見されたが、慎重な復元の結果、中庭の列柱に美しいレリーフがあり、美しい尾羽を持つケツァルとパパロトル(蝶)が合体した神話上の動物ケツァルパパロトルと考えられた。

このレリーフからケツァルパパロトルの宮殿と呼ばれりようになった。宮殿と呼ばれているが、実際には神官たちが生活した場所ではないかとのことで、中庭に水を張って、星の観測をしていたとの説もあるという。今は中庭には入れず縄が張ってある。

すぐにジャガー宮殿になり、ジャガー神崇拝の場所だったと考えられている。ジャガーの壁画が幾つか残っているが模様は分からない。

ジャガーの宮殿から地下神殿・羽毛のある貝の神殿に進むことができる。この神殿はケツァルパパロトルの宮殿の基壇の下から発見されたもので、基壇の下から発見されたことから、ケツァルパパロトルの宮殿より古い時代の神殿跡ということになる。

埋もれていたせいでレリーフや壁画の保存状態が良く、かってテオティワカンの建物が美しい色で彩られていたことがよく分かる。

色も綺麗に残っていて、説明によると左は4枚の花弁をもつ花のレリーフ、羽毛のある貝のレリーフという。

地下から外に出て宮殿の上部分の石の通路を行くと、一面に拡がる遺跡の姿が見られる。

上左:ケツァルパパロトルの宮殿 上右・下:ジャガー宮殿

地上部の住居跡 上右:トイレ?

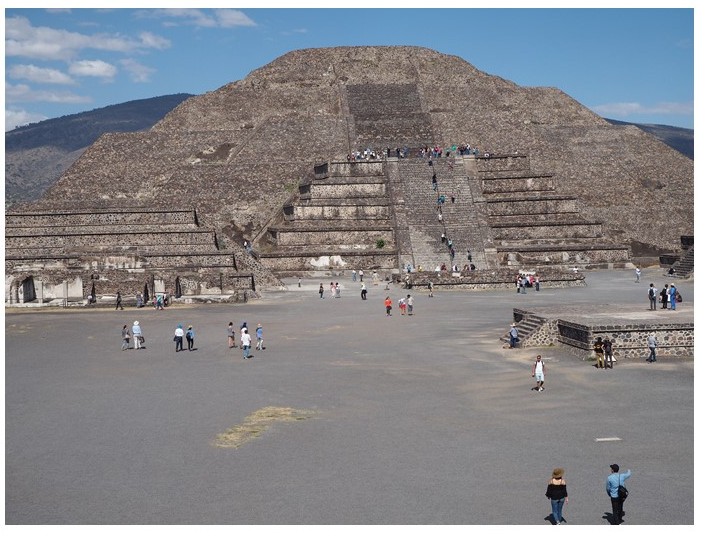

(14). 月のピラミッド

(14). 月のピラミッド

大きいピラミッドが左右に広がって見えるが、今からここに上がるのだ。大丈夫かと不安も抱きながら、いったん石段から広場に降りる。

先に左手の月のピラミッドに上るのだ。月のピラミッドはテオティワカンの北の端に位置し、高さ46m、底辺は150m×140m。テオティワカンでは2番目の大きさのピラミッドだが、最も大きな太陽のピラミッドより高い場所に建てられているため、頂上の高さはほぼ同じという。

月のピラミッドは100年ころに小さな神殿が建てら、その後増築を重ね、400年ころに現在の姿となったらしい。テオティワカンは月のピラミッド周辺から発展していったともいう。

月のピラミッドの正面・月の広場を取り囲むように多くのタルータブレロ様式の基壇が建ち並んでいる。

タルータブレロ様式はタルーと呼ばれる斜面部分の基壇と、タブレロと呼ばれる平坦な基壇を組み合わせた建築様式。

この基壇上で神官が儀式を執り行ったと考えられ、ここが重要な祭祀の場だった。月のピラミッドで行われた祭事にメソアメリカ各地の都市国家が参加していたといわれ、テオティワカンのメソアメリカにおける影響力の大きさを物語るという。

しかし、この月のピラミッドで祀られていた神については、はっきりとは分かっていないのだ。太陽のピラミッド・月のピラミッドという名称自体、テオティワカン滅亡数百年後に訪れたアステカ人が遺跡の巨大さに驚き、神々がここで太陽と月を造ったと考えたことに基づく、ニックネームのようなもの。

そしてアステカの人々は遺跡の巨大さから神が造った都と考え、テオティワカン(神々の都)と名付け、建ち並ぶ基壇を墓と考えてメインロードを死者の大通りと名付けたのだ。

多くの人が上っているので、膝の痛みが心配ながら少しづつ上がることにする。グループの人も全員が上っていくのだ。ここで諦める訳にはいかない。

ピラミッドは大きく4段に別れていて、今は最初の1段目まで上ることが出来るだけだ。階段の真ん中にロープが設置されているので、これを頼りにすると比較的に上りやすいのだ。

また、こういう場所は上がるよりも降りる時の方が垂直に真下が見えてくるので恐怖心も増える。ロープは降りる時の方が頼りになるのだ。

階段上はとても広く、南方向に壮大な石造物の風景の拡がりを眺望できる。きっとここで儀式が大規模に行われたのだろうか。

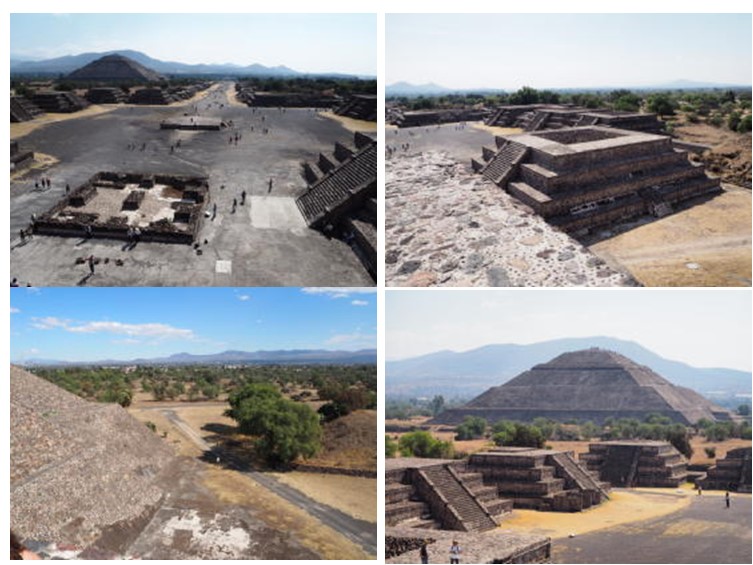

上左:太陽のピラミッド 上右:月のピラミッド 下:月のプラミッドに上る

月のピラミッド正面から

月のピラミッド上からの眺め 基壇跡がいくつもあり、大きいのが太陽のピラミッド

(15). 太陽のピラミッド

(15). 太陽のピラミッド

月のピラミッドを降りて死者の大通りを太陽のピラミッド方向へ歩く。

死者の大通りは南北に貫く都市のメインストリートで、長さ4 km、幅45 mの広い道路だ。[死者の大通り」の呼び名は、アステカ人が最初にこの遺跡を発見したとき、両サイドに小山が幾つか並んでおり、それを墓と勘違いしたためにつけたもの。

実際には、基壇や神殿の跡であったので、その呼称はあっていないのだがそのまま残している。

アメリカ人の地震の予測の専門家が報告した論文によると、「死者の大通り」は道路ではなく、水が一杯に溜められたプールが何段か連なった水路だったという。

光を反射するように造られたプールは、「長期にわたって使用される地震観測の計器で、今となっては理解不能な古代の科学装置」だっと述べている。

メキシコの神話には地震や洪水の話が多く、マヤのカレンダーで、未来の出来事を予測することもやっているのでその可能性もあるという。

太陽のピラミッドに向かう途中、死者の大通りに面した基壇の壁画に描かれたジャガーが見られる。

頭の部分が損なわれていて、実際にはよく判らなかったが、この壁画も、新しい基壇に覆われていたため、良い保存状態が保たれたようで、昔は基壇にも壁画が描かれていたわけだ。

太陽のピラミッドの前にくると改めて大きさに驚く。

登り口に行く前に基壇があって、この階段も結構急斜面でしかもロープなどないのだ。横向きになって一歩づつ踏みしめて上り、また降りるのだ。

太陽のピラミッドはテオティワカン最大のピラミッドで、高さは65mあり、基底は222m×225mになる。

エジプトのクフ王・カフラー王のピラミッドにつぐ世界3位の大きさで、高さはクフ王のピラミッドの2分の1ほどになるが、基底の大きさはクフ王のピラミッドと並ぶそうだ。

太陽のピラミッドという名前はアステカの神話に基づくもので、夏至の日に太陽はこのピラミッドの真上を通り、正面に沈む。太陽の動きを計算し尽して築かれている。

ピラミッドには地下に洞窟が発見されており、洞窟を地下世界の入り口と考え、メソアメリカでは洞窟から人々が生まれたとか、洞窟は冥界・地下世界とこの世を結ぶ聖なる場所と考えられていた。

この洞窟については元々信仰の対象だった洞窟の上にピラミッドが築かれたとする説が有力だが、ピラミッドの下にわざわざ人工の洞窟を掘ったとの説もあるという。

階段は現在、全部で248段で、かなり急な所もあり、上まで行けるか不安になりながらも皆な上るので挑戦する。危なかったら途中で引き返す覚悟である。

何回か休憩できる平坦なところがあるので、割と助かり結局は最後まで上ることができた。

上からの景色は抜群で月のピラミッドや、死者の大通りが南に延びているのも凄い、この先にはケツァルコアトルの神殿があるそうだが、今回のツアーでは訪問しない。バスで移動しないと歩くのはやや大変なようだ。

太陽のピラミッドからは周囲の建築群も見下ろせ、かっては多くの建造物が建ち並んでいたのが分かる。テオティワカンはメソアメリカ各地の人々が暮らす国際都市でもあったのだ。

テオティワカンの標高は約2300mで、ペルーのマチュピチュと余り変わりがないという。この高さなら呼吸困難などの現象もなく天気もよくて、 観光用に整備されているので、元の姿は違っていたのかも判らないのだが、この遺跡観光の目的を達成できて満足した。

集合時間まで余裕もあるが、ゆっくりと駐車場へ戻る。着いた場所とは違っていて、太陽のピラミッド正面から前の基壇を通過して、まっすぐに延びる道を行くのだが、この道の両側には土産屋さんが何軒も並んでいる。呼び込みの人が店の前にいるがしつこくなくて良かった。

死者の大通り 上:基壇壁画ジャガー 下左:横から太陽のピラミッド、下右:遠くの月のピラミッド

上左:太陽のピラミッド 上右・下:上る途中から

太陽のピラミッド 正面から

太陽のピラミッド上からの眺め 周囲の広さが凄い

上左:月のピラミッド 上右:付近の基壇 下:帰り道 土産屋が並ぶ