5.大津絵

雨の中を歩くのは車も通るので危ない。比較的に歩道がある方だが、大津駅近辺は市街地整備中のようで工事中の道も多い。

その中を抜けて歩くと大津絵の店に寄る。

大津絵とは、大津市で江戸時代初期から名産としてきた民俗絵画で、さまざまな画題を扱っており、東海道を旅する旅人たちの間の土産物・護符として知られていた。

大津絵の画題を唄い込んだ元唄・音曲・俗曲(大津絵節)、大津絵節を元に踊る日本舞踊の一種(大津絵踊り)にも、「大津絵」の名がついているという。

東海道、逢坂関の西側に位置する近江国追分(髭茶屋追分)を発祥の地とし、寛永年間(1624- 1644年)のころに仏画として描かれ始めた。当初は信仰の一環として描かれたが、世俗画へと転じ、18世紀ごろより教訓的・風刺的な道歌を伴うようになった。

江戸時代を通じ、東海道大津宿の名物となり、文化・文政期(1804- 1829年)には「大津絵十種」と呼ばれる代表的画題が確定し、護符としての効能も唱えられるようになった。

「藤娘」は良縁、「鬼の寒念仏」は子供の夜泣き、「雷公」は雷除けなどある。

幕末には最盛期を迎えたが、世が明治に変わり、欧米文化追随の風潮もあり大津絵という民俗美術から離反していく。

その上、鉄道の開通などにより、徒歩の旅人が激減し、衰退の一途をたどり、何人かの絵師達が大津に残すことに努力している。画題の簡略化もあって減少し、現在では百余種とされる。

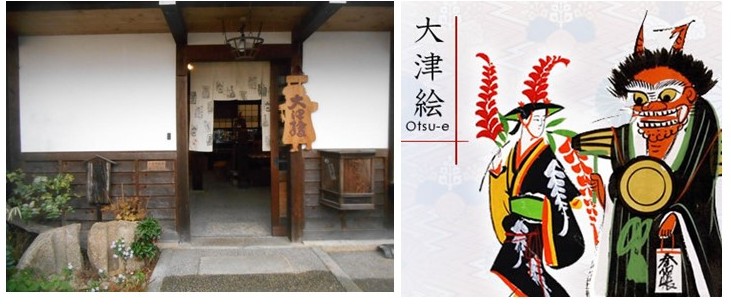

この大津絵の制作販売をしている店に寄ったのだ。お店の女将さんから簡単な説明を聞き、大津絵の数々を拝見、また大津絵のハガキやしおりに扇子などありお土産に買う人もいた。

左:お店入口 右:大津絵 (写真は撮ってないので資料より借用)

6.大津城跡

6.大津城跡

大津絵の店からは浜大津港に向かう。京阪浜大津駅の駅上を通過し港方面に階段を降りたところに大津城跡の石碑がある。大津城は、安土桃山時代に近江国滋賀郡大津にあった日本の城で、ここに本丸があったらしい。

大津城は天正14年(1586)に豊臣秀吉が坂本城を廃城とし、浅野長政に命じて新たに築城された。その後、城主は増田長盛、新庄直頼と代わり、文禄4年(1595)に京極高次が城主となり6万石を与えられた。

関ヶ原の戦いでは上田城などと共に、数少ない激しい城の攻防戦が行われた。戦後に廃城となり、天守などが膳所城や彦根城に移築されたと伝えられる。

彦根城の天守がかつての大津城天守の用材を転用して建てられている可能性が、昭和32年(1957)に行われた彦根城天守解体修理の際に符号、墨書きが見つかったことを根拠に示されている。

これにより大津城の天守は望楼型の4重5階であったと考えられているという。

上:階段下に石碑 下左:歩道橋上から大津港方向 下右:下を国道が通る

7.大津港

7.大津港

歩道橋を渡り大津港へ向かう、浜大津港の食堂近辺で各自で昼食となるのだ。大津港は、国土交通省指定地方港湾で、湖面標高84mの琵琶湖に面する。所在地は滋賀県大津市の浜大津。浜大津港とも称する。

かつては琵琶湖湖上水運の拠点として栄えたが、鉄道網の整備に伴い斜陽となった後は、遊覧船の発着拠点となっているほか、官公庁などが運航する各船の拠点にもなっている。

また、併設のマリーナや公園として整備された緑地など、多用途のレジャーに利用されている。

遊覧船に乗船する客がいて賑やかだが食堂は空いている。やがて遊覧船が着くと案内放送があり、これに合わせて観光バスがきてお客が降りてきて乗船する。また遊覧した客は観光バスに乗って次の訪問地に向かうのだろう。

遊覧船「ミシガン」と乗り場付近に模型があった

8.大津市旧公会堂・大津城石垣跡

8.大津市旧公会堂・大津城石垣跡

我々は遊覧船に乗る予定はなく、午後は再びJR大津駅方向に向かう。

陸橋を渡り浜大津駅の反対側に出ると、大津市旧公会堂の古い建物が目につく、昭和9年に大津公会堂として建築された施設で、長年に亘り市民の交流の場として活用されきた。

滋賀県近代化遺産(建造物等)で、大津市内に現存する建築物の中でも意義ある歴史的にも価値の高い建物という。

施設の老朽化が著しく、建物の保存・利活用を図るために、外観や雰囲気を保存しながらも地域住民や観光客が交流できる拠点として再生を図っている。

レストランや会議室や展示場所を備えた多目的スペース、パーティーや結婚式などの利用に提供されているという。この日は展示会や演奏会など実施していた。

入ったところの廊下に展示している昔の周辺の写真など見て次に向かうが、道を渡った先にも大津城の石垣跡の石碑があった。

上左:歩道橋上から公会堂を見る 上右:入ったところに模型展示があった

下左:玄関口 下右:少し離れて

上:大津城説明と石垣発掘場所 下:レトロな建物 明治期か?

9.大津宿お休み処・大津百町館

9.大津宿お休み処・大津百町館

大津城の石垣跡から丸屋町商店街に来る。アーケード街で雨には助かる。

そして大津宿お休み処の看板が表にある場所に寄る。大津宿は東海道53番目の宿場で、東海道五十三次中最大の宿場だったという。

東海道の逢坂峠を越えて、琵琶湖に向かって東西に町が拡がっていた。江戸時代になると、琵琶湖水運の港町、東海道五十三次の宿場町、そして三井寺の門前町として発展した。

大津の中心市街地は、いわゆる「大津百町」言われている。町家とは町人の職住一体型の都市住宅で、大津百町をはじめとする大津市内にある町家を「大津町家」と称していて、江戸時代末期から戦前までに建てられた町家など伝統的な建築物が多く残っている。

「大津の町家を考える会」は大津の町家の存在を広く発信し、町の活性化と心地よいまちづくりで、町家の活用や保存などを目的に発足した市民団体。この団体が管理するお休み処は「大津百町館」として公開している。

明治32年築で、母屋、蔵、離れと中庭で構成されている。母屋は随所に大津の町家の特色がみられ、大広間は当時の大津商人の交流の場としても使われ、中庭から離れを望む建て方は風情があり、井戸は現在も枯れずに水をたたえていた。

上左:大津百町館入口 上右:座敷 下左:床の間 下右:中庭

10.大津曳山展示館

10.大津曳山展示館

内部を拝見して、次は斜め向かいにある大津曳山展示館に寄る。

大津には湖国三大祭のひとつ、国指定重要無形民俗文化財の『大津祭』がある。

京都祇園祭の風情を色濃く継承した祭礼で、現在13基ある曳山は江戸時代に制作されたもので、各曳山にはからくり人形が乗っているのが特徴。祭礼1週間前に組み立て、本祭の翌日に解体されてしまうという。

この大津祭をテーマにした展示館で、原寸大の曳山模型を中心に、町並みの様子を再現。お囃子の音響、照明、スライド投影により、お祭りムードが味わえるようになっていて、大津祭の特徴の一つであるからくりなども映像によって提供していた。

説明員はここの名物の人だそうで、なめらかな歯切れのいいお話しぶりでなるほどと思わせた。

曳山を前・後・上と各方角から見物できる

11.大津事件跡

11.大津事件跡

そして次は大津駅に向かう途中で大津事件のあった場所に案内してくれる。

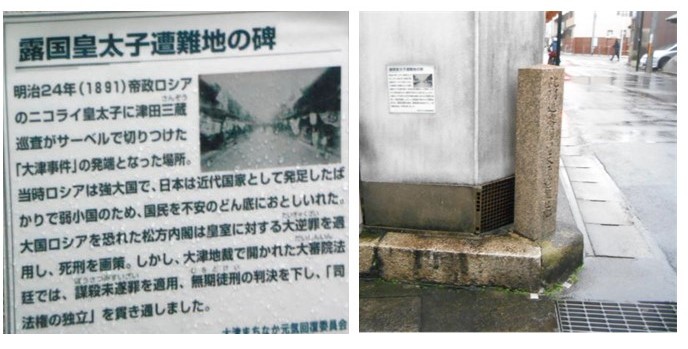

大津事件は、明治24年(1891)5月11日に日本を訪問中のロシア帝国皇太子・ニコライ(後のニコライ2世)が、警備にあたっていた警察官・津田三蔵に突然斬りつけられ負傷した暗殺未遂事件で、発生した町角に説明看板と石碑がある。

津田が斬り付けた理由は、本人の供述によれば、以前からロシアの北方諸島などに関しての強硬な姿勢を快く思っていなかったことなど記録があるが、実際は当時の環境で様々な問題があって真偽は判らないのだ。

政府は死刑を要請したが、時の大審院院長(現在の最高裁判所長官)の児島惟謙は「法治国家として法は遵守されなければならない」とする立場から、「刑法に外国皇族に関する規定はない」として政府の圧力に反発した。

そして事件から16日後に、一般人に対する謀殺未遂罪(旧刑法292条)を適用して津田に無期徒刑(無期懲役)の判決が下された。

その後に北海道標茶町にあった釧路集治監に移送・収監されたが、同年9月29日に急性肺炎のため獄死したという。

他にも歩く道中で古い建物、特徴ある建物など、大津の歴史の一端を見て、最後はJR大津駅まで戻り解散となった。雨の一日だったが中々いいところという印象が残った。

説明碑と石碑