6. 台北から関空へ帰国

6:20発、7:05空港、7:30チェックイン、7:50出国、8:30搭乗開始、

+1時間

軽食 シュマイ、パン、パイン、プリン

12:05 関空着陸

そして、最終日は早朝から出発で空港へ直行し台湾旅行も終わりなのだ。台北にはほとんど思い出は残らない。

合計で10都市訪問したことになるが、数が多いだけで満足する都市は少ないツアーだった。行く前から判っていたが実質3日では無理なのだ。

ツアー客の中には台湾経験者の結構いたようで、何回目と言う人もいた。近いところなのでまた行く機会はできるだろう。その時の楽しみにしておくか。

* 最終日はメモは残っていなくて写真もなく、後ろに簡単に掲載して手を抜いた。

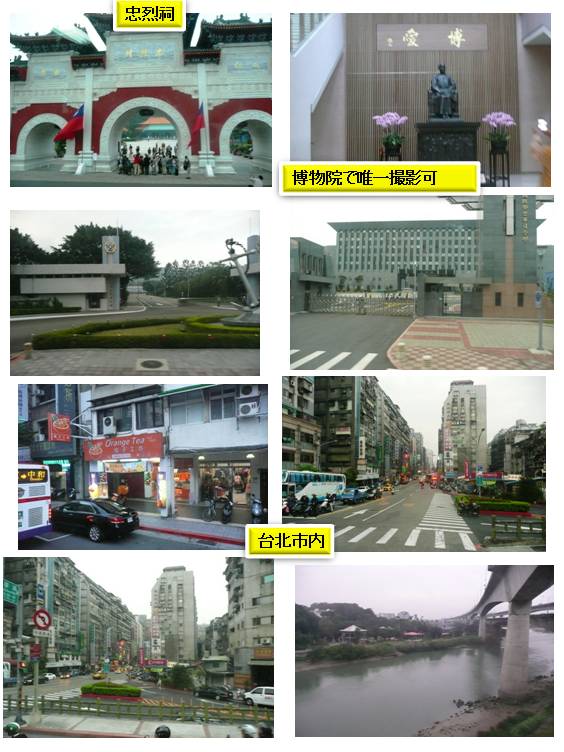

そして、バスは台北に向かう。40分くらいだが高速から降りたらとたんに渋滞に巻き込まれる。聞きしに勝る渋滞だ。バイクが縦横無尽で走るので危ないことも目にするが、事故は少ないのか。いくつか見たので結構あるのだろう。台北では故宮博物院だが、物凄い人で中国人が圧倒的多い。

1時間半、ガイドさんが熱心に案内してくれるが、混んでいる展示前ではパスするし、話が理解できないことも多くて次第に離れる人も増えてくる。でも、近くにいながら古い貴重な展示品を見ているしかない。たぶん、展示しているところをまともに見るならば1週間かかっても見れらないかも。

この博物院には中華民国政府が台湾へと撤退する際に、中国の故宮博物院から精選して運び出された美術品が主に展示されており、その数が合計60万以上に及ぶことから世界四大博物館のひとつと言われる。博物院では3カ月に1回の割合で展示品の入れ替えがあるが、全ての展示品が入れ替わるわけではないので、全ての展示品を見るためには、200年余りかかると言われている。

人の多さに疲れてしまった、最後に15分くらいの自由時間があるが、出口の場所に広いショップがあってここでオリジナルの土産を買えるのだが時間もなく諦めた。早く離れて行動した方がよかったのだ。そして、また民芸品店と免税品店に各1時間近くも費やす。まったく勿体ないのだ。

ホテルまで渋滞の道を走るので、2時間近くかかっていた。疲れた一日だった。

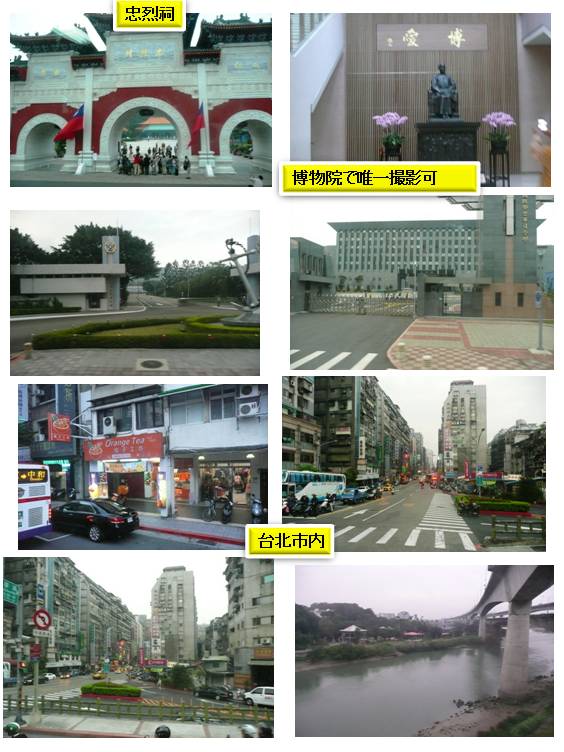

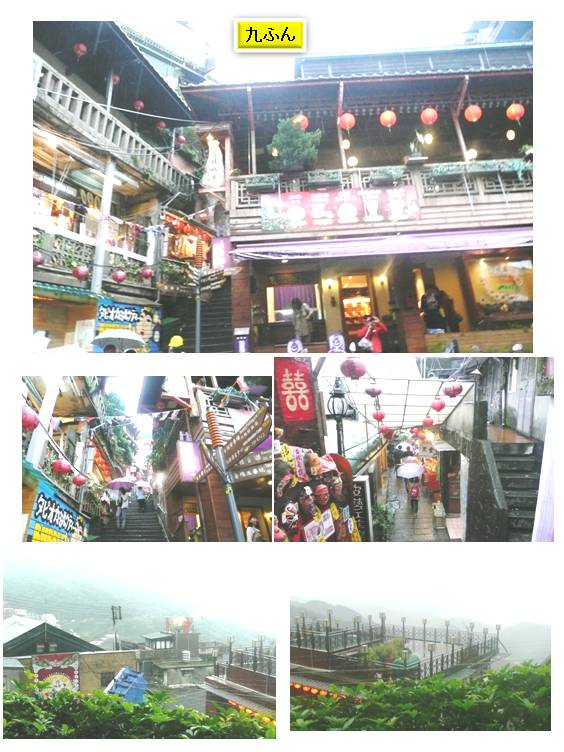

九ふん近くの七堵 駅で下車する、駅は新しく改装したようで現地ガイドさんも改札が判らずに少し迷っていた。ここからバスで35分ほどかかかった。バスが6台ほど停まっていたが、すべて九ふんにいくようだ。まごついたので最後に発車になった。

ここでもだんだん狭い坂を上るので離合待ちもたびたびある。上の方までいってバスを降りて下に下る形で歩くのである、雨は結構降っていて傘の波だ。人も多くて坂道を歩くが、ブツブツと文句を言うのは毎度のことだがいるものだ。バスで回ってくれたらいいのにとか、ここに来た意味のないことを言うのだ。

九ふんという地名の由来はいくつかあり、一般的に台湾語で「開墾した土地の持分を9人で分けたもの」の意。または、清朝初期に9世帯しかなく物を買うときにいつも「9つ分」と言っていたことから、ともいう。

台湾の一寒村に過ぎなかったが、19世紀末に金の採掘が開始されたことに伴い徐々に町が発展し、日本統治時代に藤田組によりその最盛期を迎えた。九ふん街並みは、日本統治時代の面影を色濃くとどめており、当時の酒家(料理店)などの建物が多数残されている。しかし、第二次世界大戦後に金の採掘量が減り、1971年に金鉱が閉山されてから町は急速に衰退し、一時人々から忘れ去られた存在となっていた。

1989年、台湾で空前のヒットとなった映画『悲情城市』(侯孝賢監督)のロケ地となったことで九?は再び脚光を浴びるようになる。映画を通じノスタルジックな風景に魅せられた若者を中心に多数の人々が九?を訪れ、また他のメディアにも取り上げられるなど、台湾では1990年代初頭に九?ブームが起こった。

ブームを受け、町おこしとして観光化に取り組み、街路に「悲情城市」の名前を付けたレトロ調で洒落た喫茶店や茶藝館(ちゃげいかん)、みやげ物屋などが建ち並び、週末には台北などから訪れる多くの人々で賑わっている。世界の旅行ガイドブック(台北付近)にも多数紹介され、今では台湾を代表する観光地のひとつとして定着している。日本では、2001年に公開された映画『千と千尋の神隠し』のモデルになった町と紹介され、一般の観光客への知名度が一躍高まったが、宮崎駿監督はこれを否定しているという。

ここは自由散策があり雨の中をメインの階段を上がるが人で一杯だ。ガイドさんに紹介された茶藝館でお茶を飲む、入れ方から説明があり時間があればゆっくりできるのだが慌ただしく出てしまった。夜の風情もいいところなのだが残念ながら40分程度で離れることになる。

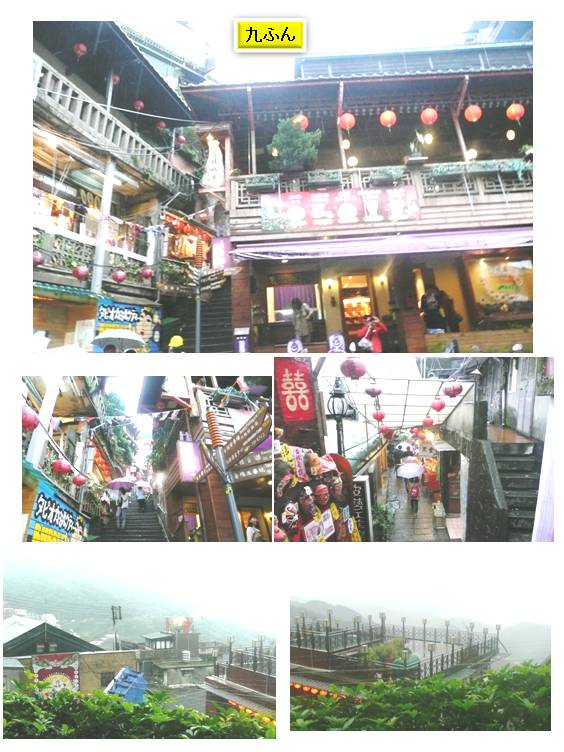

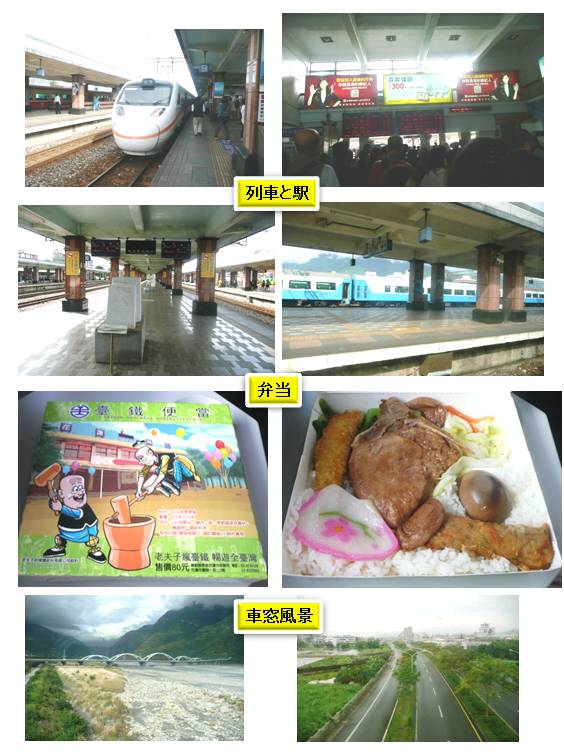

花蓮からは鉄道に乗って九ふんに向かうのだ。バスとは駅でお別れになる。あまりきれいとは言えないが特急列車で、指定席で1時間50分乗車するのだ。車両ごと借り切っているような団体客ばかりだ。途中から雨になってきて、この後は雨の中での行動になるのだ。

車内では昼食の弁当を渡されて、少し早いが朝も早かったので、まもなく弁当を食べる。駅弁だが鶏の大きい肉キレが印象的だったので写真を掲載した。池上弁当をいうらしい。台湾でいちばん有名な「米郷=米どころ」といえば池上。池上米は台湾のコシヒカリとも言われている。

池上は台東の最北端にあり、大きな池の西北に位置しているので池上という名になった。台東の重要な農業地で、日本統治時代には天皇も食していたという。お米がおいしいことから、そのお米で作られた「池上弁当」も有名で池上の名産。確かにご飯がおいしかった。日本のコンビニ弁当と同じで違和感はない。

2時間弱の特急列車の旅は居眠りするにはいい時間かも。弁当を早めに食べた後は雨模様の景色で山間部が多いので変わり映えしないから休息になる。

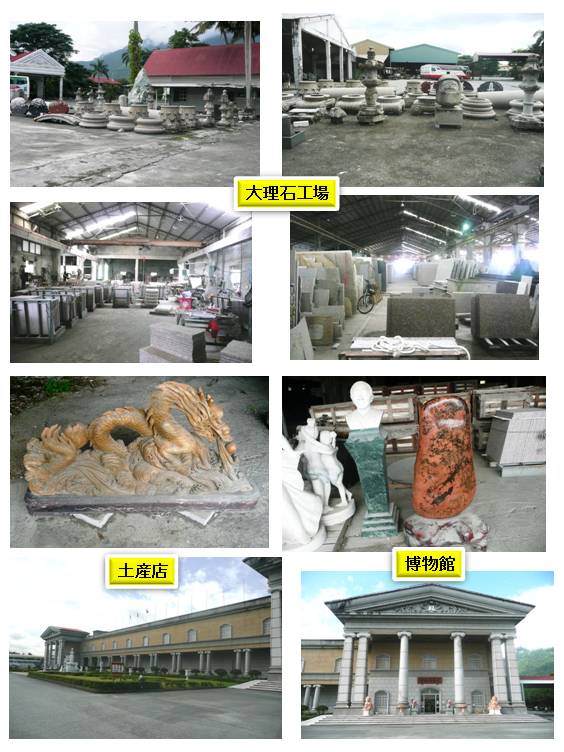

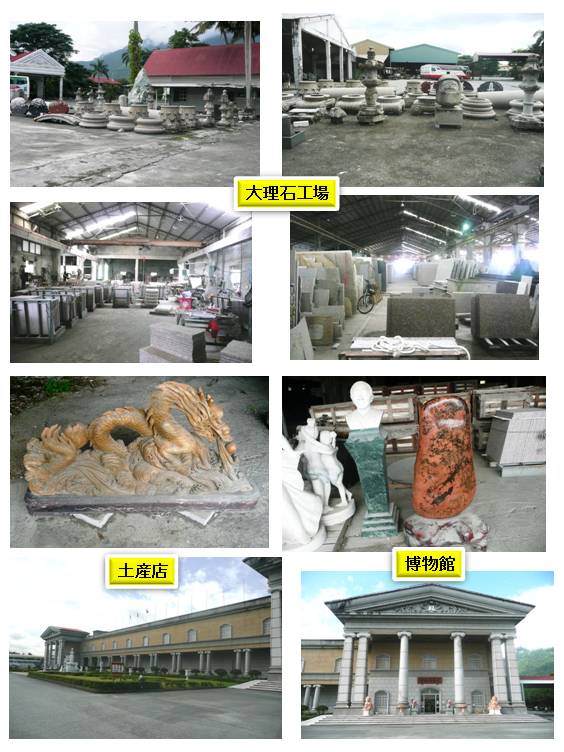

そして、大理石工場の見学に向かう。花蓮は大理石の産地で有名という。工場内では石を切っている場所もいいが、芸術品と言える大理石の彫刻がいい。実際に、即売店ではいろいろな加工商品を売っているし、食料品から装飾品など土産屋でもある。こういう場所で時間をかけるのは勿体ないのだがツアーはこうなる。

5. 花蓮〜太魯閣谷〜九ふん〜台北へ

6:45発、6:552つ目ホテル、7:35〜7:40 太魯閣渓谷りぶけい、7:45〜8:00銀帯、

8:00〜8:20長春祠、8:45〜9:40大理石工場、10:00花蓮駅、10:10乗車、

10:35〜10:45 池上弁当 チキンタマゴ、ヤサイイタメ、シシヤモフライ、カマボコ

12:05七堵駅着、12:25バス発、13:00〜13:40九ふん、13:50発、

14:30〜16:05故宮博物院、案内、16:05〜16:20自由行動、

16:25バス18:45〜19:35民芸品

17:55〜18:35免税店、20:30ホテル、

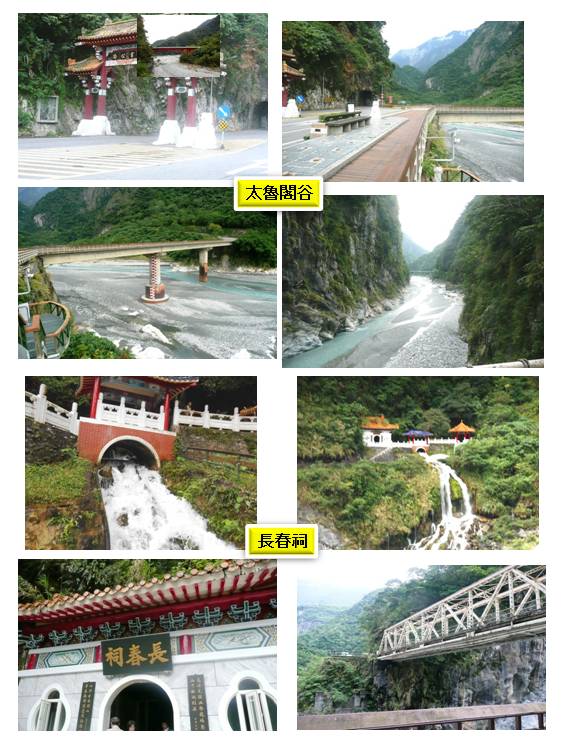

翌日は曇りで雨模様なので寒い。40分ほど山手に向かって太魯閣渓谷観光になる。太魯閣国家公園(タロコ-こっかこうえん)は台湾の国立公園。総面積は9万2000ヘクタール。南北に約38Km、東西に約41Km。魯閣渓谷(タロコ渓谷)は、立霧渓が大理石の岩盤を侵食して形成された大渓谷。奇岩怪石と水の美しさゆえ、台湾の中でも特に人気のある観光地である。「タロコ」の地名は流域の台湾原住民タロコ族の言葉で「連なる山の峰」を指すとも、高名な頭目の名に由来するともいう。

ここでも本当の渓谷美の見られる場所まで行けずだった。太魯閣観光の出発地点は中華風の赤い門と川面を見る。この門は「東西横貫公路」と記載があり花蓮と台中を結び、標高3000mを越える中央山脈を通る路。ここは一方通行で門を通過せずに右の橋を渡って川の右側沿いにトンネルを通る。

トンネルをでたところで小休止する。砂か礑歩道(シャカタン)が川沿いにあり、ここの橋の横から下りて少ししか歩けず、奥に進めば渓谷美もあるのかと思うが、行く時間はなくすぐに引き返す。次は。長春祠というところで、東西横貫公路の工事中に殉職した212名の霊が祀られている場。ここでは20分ほどの自由時間があり、近くまで行くがすぎに引き返すのみだ。ここの渓谷も度重なる台風の大雨で崖崩れによる通行止があり、土砂により川が埋まっているという。

後で資料を見ると肝心の渓谷らしい場所も見られずに近くへ行っただけという印象だ。