今年は暑さが続くのが長い。散策には外歩きは危険であるということで、今回は室内中心になった。

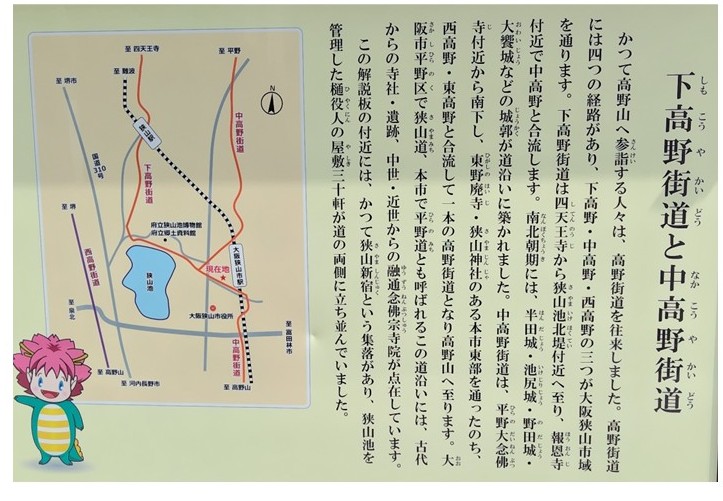

南海高野線大阪狭山市駅で集合し、すぐに狭山池まで歩くが、駅近くで下高野街道と中高野街道の合流する場所があり、その解説板が立っていた。

詳しくは下図を参照してください。

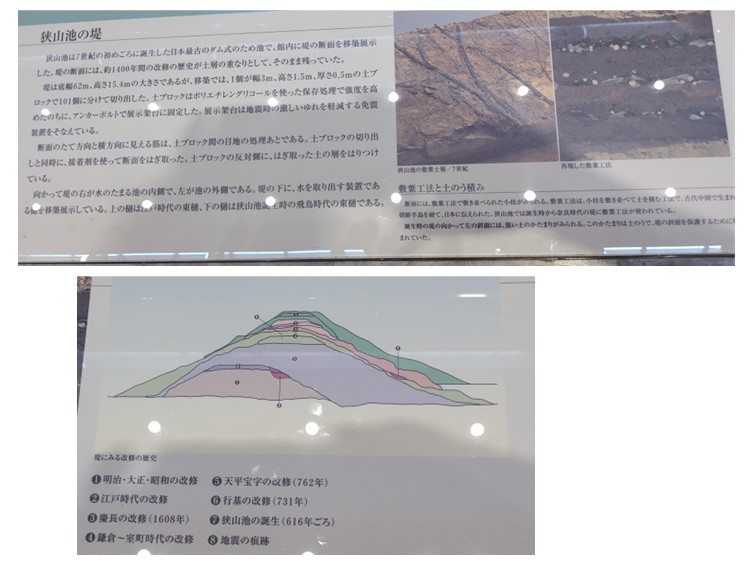

ここからほどなく狭山池の堤防に出る道があり、堤防にあがって狭山池を眺める。狭山池、大阪狭山市大字岩室にある池で、日本最古のダム式ため池(人工池)とされ、国の史跡に指定されている。

現在は狭山池土地改良区が維持管理している。池の対岸に土地改良区の事務所建物が見える。石川や大和川といった水量の豊富な河川から外れる河内国西部の丘陵地帯は、水量に乏しく灌漑に苦労していた地域で、現在も狭山池周辺には大小の溜め池が数多く点在するという。

飛鳥時代前期、朝廷によって西除川(天野川)と三津屋川(今熊川)の合流点付近を堰き止め築造されたとされるが、正確な築造年は明かでは無く、4世紀から7世紀の改修記録が残る時期まで幅広い説があるという。

『古事記』・『日本書紀』にもその名が記され、池の中に狭山池神社(龍神社)が祀られているそうだ。宝永元年(1704)の大和川の付け替えまで、現在の大阪市域に至る80か村、約55,000石を灌漑していて、各時代で幾度となく改修が重ねられ、1988年から10年以上の工期をかけた大改修のダム化工事により洪水調整機能を備え、同時に池の周囲は公園として整備されたとある。

現在は狭山池の堤防部分は大阪狭山市立の狭山池公園として整備されており、1周約2,850メートルの周遊路が設けられている。

散歩やウォーキングコースとしての利用者が多いほか、その景観は「ビュースポットおおさか」にも選定されており、新しい憩いの場として人気が高まっているという。

気候のいい時期なら堤防周回の散策もいいのだろうが、この暑い時期では難しい。まばらながら歩く人や学校帰りの自転車に乗った学生がグループで通過していったが。

狭山池

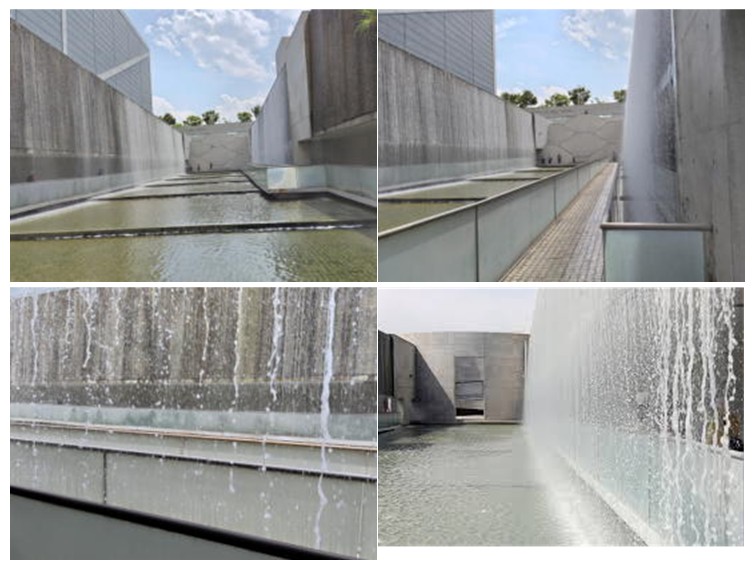

狭山池博物館 入口周辺

水 庭

今回の目的は、池の近くにある大阪府立狭山池博物館の見学であった。

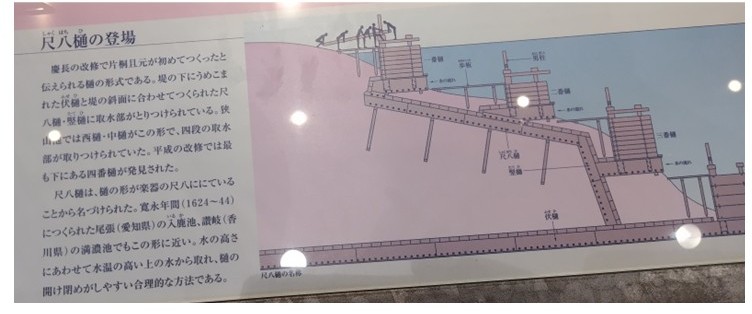

1,400年の歴史を刻む日本最古のダム式ため池である狭山池と一体化した親水空間を有する土地開発史専門の博物館であり、土木遺産の保存と公開を目的として、池の北側に2001年に開館した、建物内部に改修工事の際に切り出した堤体の実物が展示され断面を見ることになる。

常設展示室では、時代順に7つのゾーンに分けて、水と大地との関係性を狭山池と出土文化財を中心に展示。また、東アジア地区の土地開発に関する資料・情報の収集・公開を行い、東アジアの土地開発史研究機関としての役割をも担うという。

建物設計は安藤忠雄で、建物全体はコンクリート打ち放しの巨大な直方体であり、そのユニークな姿は、狭山池全体から見渡すことができるという。

そして堤防から降りて広場があり門を入ると、エントランスから建物入口までに水庭があるほか、壁面に滝が設けられており、親水空間となっている。

ぐるりと回って館内に入ると専門のガイドさんがいて、約1時間半に渡って館内の展示説明を丁寧にしていただいた。

実際は説明を聞きながらずっと立っていたので歩くよりも疲れを感じた。

写真は撮ってもよかったが、あまり撮っていなくて資料からも借用して何とかサマになった。

丁寧な説明は文章にするだけの記憶力もないので関心があったら、ぜひ訪問して直接展示を拝観してください。入場料不要で月曜日は休館です。

堤体の実物展示

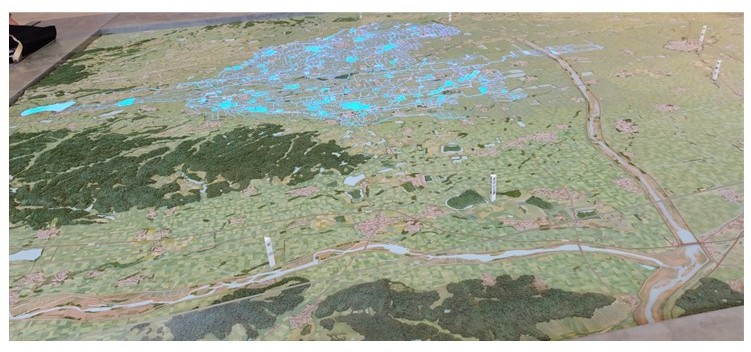

狭山池の治水範囲 水色の箇所