「山の辺の道」は『古事記』・『日本書紀』ににも記される古い道。

本来は、盆地東辺に沿う道として、縄文時代や弥生時代から利用されていたものが、桜井市の纒向に大和王権が誕生したことで重要性が増し、「山の辺の道」と呼ばれるようになったものと思われるという。

現在は東海自然歩道の内、奈良市から桜井市までのルートが山の辺の道として案内、整備されている。石上神宮を起点に北の奈良へ延びるルートを「山の辺の道(北)ルート」、南の桜井へ延びるルートを「山の辺の道(南)ルート」として呼び分けているが、南ルートに比べて北ルートはあまり知られていないし、整備もされていないようだ。

北ルートは、近鉄奈良駅から新薬師寺、円照寺、弘仁寺、白川ダムを経由し、天理駅までを歩く行程が一般的なようだが、今回はこの山の辺の道北ルートのうち、櫟本から天理を歩いた。実際に山の辺の道の道標はわずかしか見られなかった。

JR櫟本駅からの出発の予定だったが、行くまでの関係からバスで国道櫟本まで行って、ここからスタートした。

最初は石上市神社(いそのかみいち)による。バス停からは10分弱でよかったのだ。現在の祭神は「少彦名命」で、明治以降にこの神を祀るようになったようだがその理由は不明であり、創建・由緒は詳らかでないという。

安康天皇の石上穴穂宮伝承地とされているがそれらしい痕跡は見つけられなかった。今は広くない敷地で周囲は田畑と住宅に囲まれていて、集落の鎮守社のような感じだった。

石上市神社

案内レジメは古いのでグーグルの地図を頼りに進むと、細い道になってきて急な坂道が見え嫌な予感がしたが、あまり長くなくて一気に歩けたのだ。最近は膝を痛めたこともあり坂道は敬遠しているが山道を歩くのだから覚悟の上だ。坂を上りきって少し行くと赤い鳥居が並んでいる。

姫丸稲荷神社で「石上市神社」の境外末社であり、同社の旧地とされているという。ここの方が周囲は草木が多くて広いのだ。「平尾山」と呼ばれる丘の上に立地しており、第二十四代仁賢天皇の皇居「石上広高宮」があったと伝承されていて、「石上廣高宮伝称地」の石碑が建っていた。

伝承として現在の「石上市神社」(かつては「天神」「天満宮」「平尾天神宮」などと称した)の旧地であるとされており、その年代は不明ながら江戸時代初め~中頃であるとも言われているそうだ。

石上市神社の本殿下から貞享三年(1686)銘の石が出土したという。そして稲荷神社が旧地のまま残ったのだという。現在は夥しい数の鳥居や祠、お塚が境内に並んでおり、壮観な光景となっている。

石上市神社が遷座した後も当地に残された稲荷神社への信仰が極めて厚かったことが窺えるようだ。

姫丸稲荷神社

姫丸稲荷神社の付近から少しのところに石上銅鐸出土地の石碑があった。

平尾山丘陵上から2個の銅鐸が出土した場所で、記録によると銅鐸は明治16(1883)年とその翌年に、1個ずつ見つかったそうで、石碑から北側へ数メートル離れた、別々の場所で出土したという。

付近は竹林になっていて、残念ながら出土地付近の竹は手入れがなされておらず、竹藪となっていて、実際の場所は判らない。

銅鐸は弥生時代の祭祀を代表する祭器の一つで、最初は音を鳴らすものでしたが、飾るものに変化し、サイズもだんだん大きくなった。ここで出土した銅鐸は「流水文銅鐸」・「新段階(突線鈕1式)」と呼ばれるもので、「聞く銅鐸」から「見る銅鐸」に変わる段階のもの。 時期的には弥生時代中期の終わり頃(紀元50年前後)と考えられているらしい。

2個の銅鐸は発見後、宮内庁の所蔵となり、現在は東京国立博物館に保管されているという。

石上銅鐸出土地 左の林の中

竹林の山道を進むとやがて開けた場所にでてきて、小高い丘に向かって雑木林と果樹園(ぶどう畑)が続いている。

ここにウワナリ塚古墳がある、前方部が果樹園になっているので一見、円墳のような印象を受けるが、全長約128m、後円部径約68m、後円部の高さ約16mを測る前方後円墳。後円部には花崗岩の巨石で築いた、長さ10.35mの横穴式石室が残っているという。

調査が行われておらず、築造時期は不明で古墳時代後期(6世紀)と見られているという。実際に上に行ってみたが柵がありよく判らなかったのだが、柵をした近くに穴が見えたので石室のようだった。

古墳名の「うわなり(後妻)」とは、石上大塚古墳を「こなみ(先妻)」と擬したことに由来すると推測されるそうだ。石上大塚古墳は近くにあるというが見つからなかった。

上:ウワナリ古墳 下:周辺の風景

ウワナリ古墳を探した後は名阪国道沿いに出て、国道下をくぐる道を抜けて白川ダム方向に行くのが山の辺の道コースのようだが、今回は天理方向で反対なのだが古墳はがこの付近にある地図にあったので探しにきたのだ。

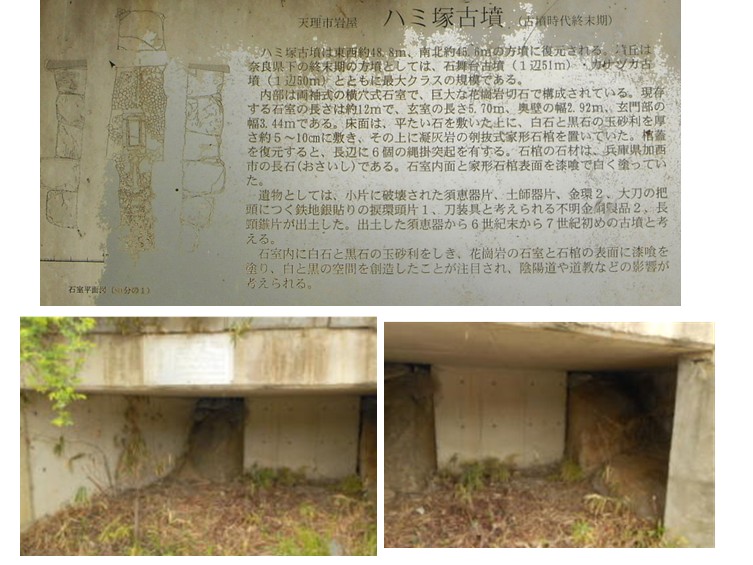

小さい川の高瀬川沿いを歩いて名阪国道の天理東ICあたりになる。見つからないので少し先まで行って地元のおばあさんがいたので聞くが知らないとのことで、引き返して付近をウロつくとコンクリート壁のところで窪んだ箇所があり、近寄ってみるとハミ塚古墳の説明看板が半ば薄くなってあった。

ここは見て通ったのだが小さい箇所なので近寄っていなかったのがミスだ。30分ほどのロスをしたことになる。

ハミ塚古墳は天理市を流れる高瀬川の右岸に位置し、高瀬川左岸には名阪国道が走っている。昭和45年(1970)頃、名阪国道の側道工事で、ハミ塚古墳の墳丘南部が削られ、羨道の一部が破壊された。

羨道側壁の石がいくつか掘り出されたが、その内の1つは人の丈ほどもある巨石であった。平成7年(1995)に、農道拡幅工事により、またも、この古墳の墳丘と羨道が破壊され、石材の一部が抜き取られ、破砕、撤去された。

通報を受けた橿原考古学研究所により緊急の対応がなされ、工事は中止され道路の各幅工事の修正検討の為の発掘調査が行なわれ、大型の横穴式石室と墳丘および周濠の概要が判った。

墳丘は大きく破壊された部分もあるが東西46.7メートル、南北推定44.1メートルの規模の方墳で、墳丘は2段で築成された可能性が高く、元は南側の傾斜面以外に周濠をコの字に掘削していたのが明らかにされた。

横穴式石室は工事以前にも過去の盗掘などにより破壊を受け、天井石は残存せず、玄室1段目の奥壁と側石、羨道部奥の石材が残存(全部で12石)した状態で、内部にあった家型石棺も大きく破壊されていた。

石室長は12メートルあり、玄室長は5.70メートル、奥壁幅2.92メートルであった。玄室の石材の大きさは、現在の地上からの高さ133センチ~134センチである。

石材が大型であるので大和主系列(牧野古墳 天理市ウワナリ古墳 赤坂天王山古墳 藤ノ木古墳 石舞台古墳など)に属する古墳の1つである可能性が高いという。被葬者の候補として蘇我氏が台頭するまで、朝廷でも大きな勢力を持っていた和珥氏一族が有力な候補として推定されている。

ハミ塚古墳

見るところは何もないので次に向かうことにする。この後も目的にしていた場所が判らずで先へ進み天理市の中心近くまで歩く、そして1時間少しかかり目的のひとつの豊日神社を見つける。

しかし、入口までで本殿は険しい階段をあがった先のようで手前までで止める。

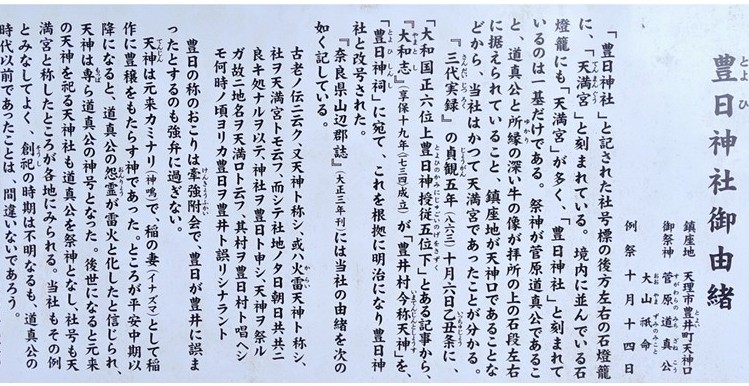

祭神は豊日神(現在は菅原道真で、三代実録記載社。『山辺郡誌』には古老の伝に云く、又天神と称し、或いは火雷天神とも云う、而して社地の夕日朝日ともに良き処なるを以て、神社を豊日と申し、天神を祭る故に地名を天満口と云う云々とある。

火雷天神を祭っていたのが、これを菅原道真としたようだ。 豊日は豊火で、豊日連が忌火を讃って御食をつかさどったことが見えるので、その本拠地に祖神を祀ったとする説もあるという。

よくわからないままでここもパスした感じになってしまった。文献もあまりないのだ。

豊日神社

ここらあたりに山の辺の道の看板があり、それに沿って歩くと『日本書紀』にもその記述がある布留(ふる)の高橋にくる。

小さくて何の飾りもない橋だが、影姫伝説で有名なところだそうで、武烈天皇によって恋人の平群鮪(へぐりのしび)が殺されたとき、影姫(かげひめ)がその悲しみを読んだ歌に登場する橋という。

現在では布留川にある小さな滝の下流側に橋が架かるが、古代はより深い渓谷に架かる橋だったと推測される。

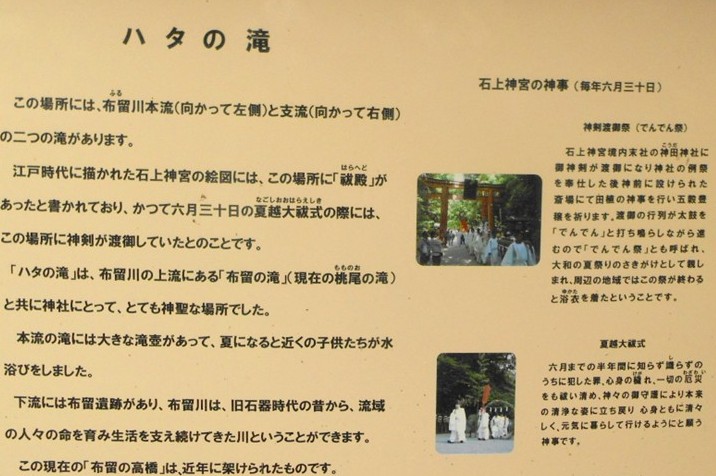

そして橋の上からハタの滝が見られる。江戸時代に描かれた石上神宮の絵図には、この場所に「祓殿」があったと書かれており、かつて6月30日の夏越大祓式の際には、この場所に神剣が渡御していたとのことで石上神宮の神事が案内されているそうだ。

「ハタの滝」は、布留川の上流にある「布留の滝(桃尾の滝)」と共に、神社にとってとても神聖な場所だったという。

上左:布留の高橋 上右、下:ハタの滝と布留川

石上神宮(いそのかみじんぐう)の近くにきていたので、山の辺の道をそのまま歩くとまもなく石上神宮の横にでてくる。

石上神宮は『古事記』や『日本書紀』にも記述がある日本最古の神社のひとつで、飛鳥時代の豪族である物部氏の氏神が祀られる。健康長寿・病気平癒・除災招福・百事成就の守護神として信仰されてきたという。

歴史のある神宮で調べると各種の文献があるのだが、今回は目的地ではなかったので割愛することにする。

ここから鐘楼門の前を通過していくと左折して山の辺の道の南部コースが続いているのだ。

今回は石上神宮にお参りしてここで終わりになるのだ。

石上神宮

帰途には天理教の大きな建物群があり、その中で枝垂れ桜などが咲いていたのでその付近を通って天理駅に向かった。

天理教広場の枝垂れ桜

今回はハイクグループの下見が目的のため、道を間違えたり訪問先を探したりと写真は写りが悪くて少なくなってしまった。

どうするか躊躇したのだがそのまま掲載した。