佐保川は世界遺産の奈良市春日奥山を源流に、奈良市から大和郡山市を流れ、途中で秋篠川や岩井川などと合流しながら、大和郡山市・川西町・安堵町の境界付近で大和川に合流している。

流域面積は129km²(大和川流域の約12%)、流路延長は約19kmという。源流部の最奥には鶯の滝(高さ10m)がある。

古代には陰陽道の思想から都(平城京)の東を流れる青龍として位置づけられていた。江戸時代には「南都八景」の一つとして「佐保川の蛍」が挙げられていたともある。

「佐保川 水辺の楽校」や立派な桜並木があり、憩いの場になっているこの川は、昔から多くの人々に親しまれてきた。約1300年前、平城京に都が移され、前の都だった藤原京(現在の橿原市)からいろんな建築資材を運ぶ際、初瀬川を下り佐保川を舟でさかのぼって運んだ記録が残っているという。

またその時代につくられた日本最初の歌集「万葉集」にも、佐保川を詠んだ歌が多く残されており、古より人々に親しまれてきたそうだ。

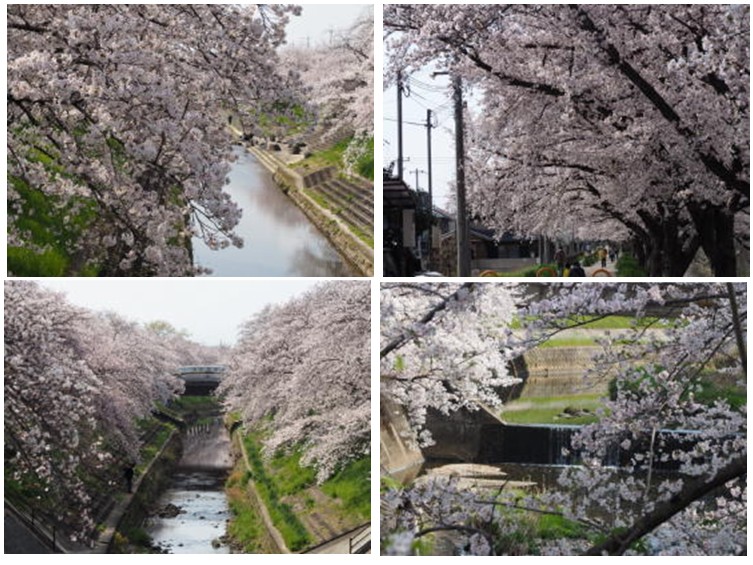

奈良市内を流れる佐保川中流の堤には両側に古くから桜並木があり、春になると花見客が訪れて賑わう。

今回は桜が満開の時期に行ったことになり、佐保川沿い堤防を新大宮から建立図書情報館前辺りまで歩いて桜を堪能することができた。

ーーーーー

大仏鉄道は現在の関西本線の前身で明治の5大私鉄の一つとうたわれた「関西鉄道(かんせいてつどう)(株)」が名古屋方面から大阪への進出を目指し、「加茂駅」から現在の奈良駅北1.1kmの所に仮設的に作った「大仏駅」間を結ぶ8.8kmと、翌年に奈良駅まで開通した路線の通称名。

華々しく開業し名古屋方面からの客が増えて賑わったが、だんだん大仏駅よりも奈良駅を利用するようになり、開業からわずか3年後の明治34年には乗降客が激減ていった。

そして加茂~木津~奈良間に平坦な現在のJR関西本線のルートが開通したため、大仏鉄道は廃止され、11月には駅舎とレールの撤去が開始され、開業からわずか9年余りでその姿を消したという。

大仏駅跡付近につくられたモニュメントが大仏鉄道記念公園になる。

清掃した後できれいな流れだ

JR関西線の鉄橋

川面にまで桜の枝がきて見映えがいい

菜の花のあるところは色彩が美しい

ところどころで撮った写真を掲載したが、場所は順番になっていない。