名古屋を散策した。実際は名古屋城と徳川園の2ケ所になってしまったが、移動はメーグルバスを利用した。

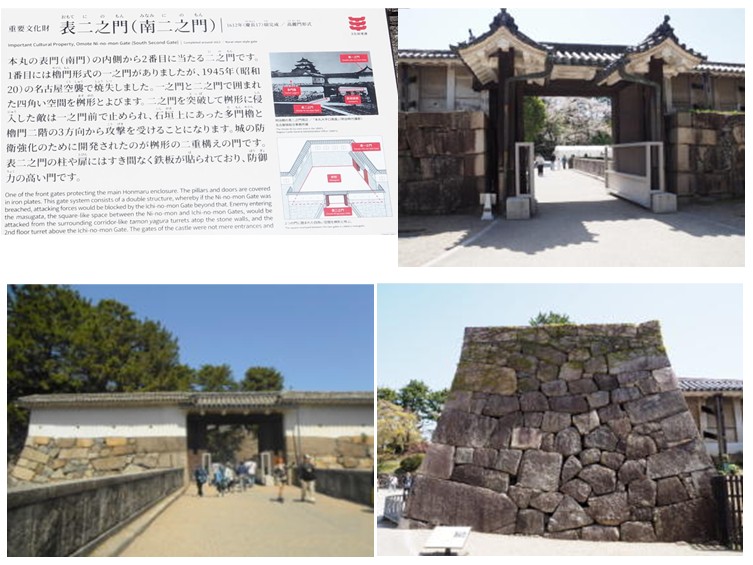

名古屋城は織田信長誕生の城とされる今川氏築城の那古野城(なごやじょう)の跡周辺に、徳川家康が天下普請によって築城した。

以降明治維新まで徳川御三家の筆頭とされる尾張徳川家17代の居城だった。

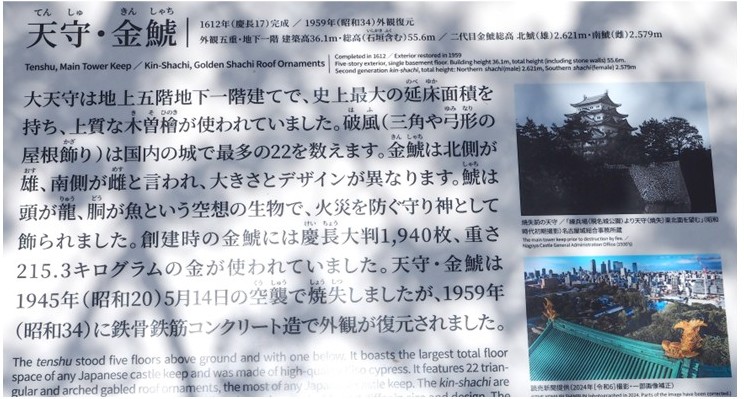

大阪城、熊本城とともに日本三名城に数えられ、伊勢音頭では「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ、尾張名古屋は城でもつ」と詠われている。大天守に上げられた金鯱は城だけでなく名古屋の街の象徴という。

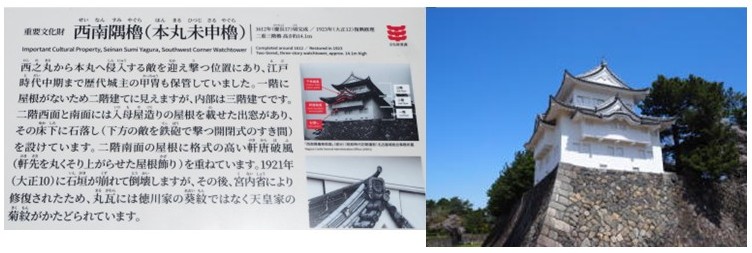

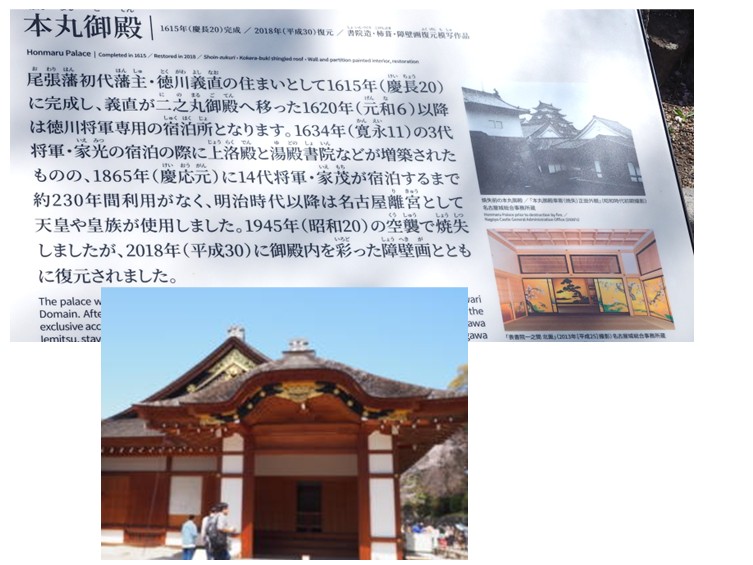

本丸御殿は元離宮二条城の国宝・二の丸御殿と並ぶ武家風書院造城郭御殿の双璧と評価されていた。大小天守、本丸御殿の一部は昭和戦前期まで残存していたが、1945年の名古屋大空襲で大部分を焼失したが、西南隅櫓など6棟は焼失を免れて現存しているという。

戦後に天守、門が鉄筋コンクリートで外観復元され、城跡は名城公園の南園として整備された。

本丸御殿は平成30年(2018)に復元され一般公開を開始している。

天守閣は木造に復元する計画だったが、文化庁の文化審議会に諮問されていたコンクリート製現天守の解体申請が遅れや、工事の変更などあり完成時期を最短で令和14年(2032)度ごろになる見通しになっているという。

名古屋城公園の入口付近に桜が咲いていた

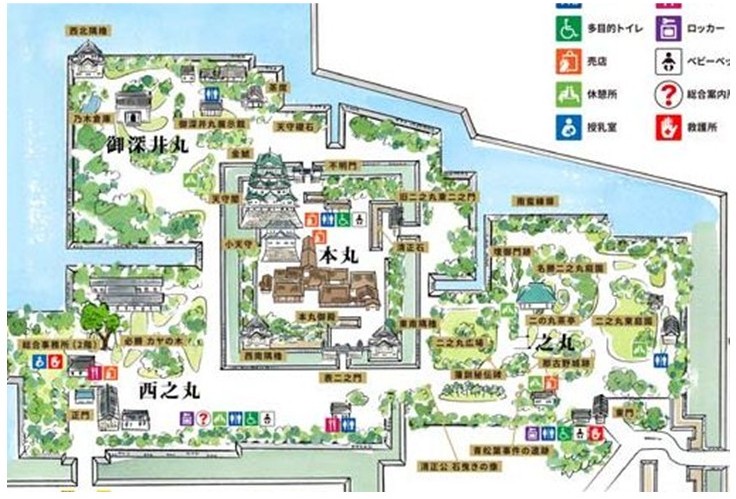

名古屋城公園マップ

名古屋城はもっと整備が進んでいるかと思ったが、入れない状態であり外から見るだけだった。

人気があって大勢の人がきていて、外国人も圧倒的に多くて煩くて完全に観光化が進んでいた。従って、落ち着いてみる気になれず公開している本丸御殿を拝観して早めに退出してしまったのだ。

その後は要領が悪くてバス停探しに手間取り、30分ほど待って徳川園に向かう。

徳川園は、徳川御三家筆頭の尾張藩二代藩主光友が、元禄8年(1695年)に自らの造営による隠居所である大曽根屋敷に移り住んだことが起源。

当時の敷地は約13万坪(約44ha)の広大さで、庭園内の泉水には16挺立の舟を浮かべたと言われている。光友の没後、この地は尾張藩家老職の成瀬、石河、渡邊三家に譲られたが、明治22年(1889年)からは尾張徳川家の邸宅となった。

昭和6年(1931年)、十九代当主義親から邸宅と庭園の寄付を受けた名古屋市は整備改修を行い、翌年「徳川園」が公開された。昭和20年(1945年)に大空襲により園内の大部分を焼失した後は一般的な公園として利用されてきたが、平成16年秋に日本庭園としてリニューアルした。

徳川園(2.3ha・約7,000坪)は、池泉回遊式の日本庭園で、江戸時代の主だった大名庭園もこの様式である。清流が滝から渓谷を下り海に見立てた池へと流れるさまは、日本の自然景観を象徴的に凝縮しているという。

徳川園マップ

緑の多い森の場所

下左は観仙楼

龍仙湖 右下は亀岩

徳川園からの帰りは栄でバスを下車して周辺の町中を散策し、矢場どんのみそかつ丼を食べて地下鉄で名古屋駅まで戻った。