桜の時期には少しずれていたが飛鳥地区の散策をした。写真はあまり撮れていないし最後の方は雨に遭って端折ることになった。

飛鳥地区は歴史に残る遺跡がある箇所で、橿原市、桜井市、明日香村にある、宮殿跡、仏教寺院跡、墳墓など20の遺跡を「飛鳥・藤原の宮都」として世界文化遺産登録を目指しているようだ。

古墳時代の終わる6世紀末から平城京へ遷都する約100年間に、中国・朝鮮半島との交流や、中央集権体制を採用した国づくりが行われたことを示す多くの遺産がある。

世界遺産の考え方である世界の多様な文化や自然を、人類共通の貴重な遺産としてリストアップし、保存していくことにそったものとしている。

近鉄吉野線の飛鳥駅で集合して最初は高松塚古墳近くの中尾山古墳を目指す、今回は高松塚古墳は有名で訪問している人も多いので寄らないのだ。

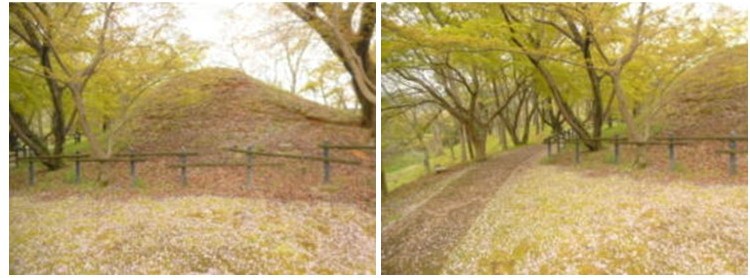

高松塚へ行く少し手前の急坂を上ると盛り上がった中尾山古墳が見える。

中尾山古墳は古墳時代終末期の8世紀初頭頃の築造と推定され、天皇陵級の古墳に見られる八角墳である点、豪壮な横口式石槨を有する最高級の火葬墓(火葬墳)である点で特異な古墳であり、第42代文武天皇の真陵とする説が有力視されているという。国の史跡に指定されている。

鎌倉時代に盗掘に遭っているほか、昭和49年(1974)・令和2年(2020)に発掘調査が実施されている。墳形は八角形で、対辺長約19.5メートル・高さ4メートル以上。墳丘は3段築成で、版築によって構築される。

墳丘の1段目・2段目は基壇状の石積みとし、3段目は盛土のみとする。墳丘周囲には三重の外周石敷が巡らされる。埋葬施設は横口式石槨で、底石・奥壁・閉塞石・天井石などで構成される。

石槨内面には平滑な磨きがかけられて水銀朱が塗布されるほか、石槨中央部に火葬骨の蔵骨器が納められたと見られる。副葬品は詳らかでないという。

現在の墳丘はあまり大きくないので周囲を回って形を見る。案内看板は文字小さく汚れていてよく判らないのだ。

中尾山古墳

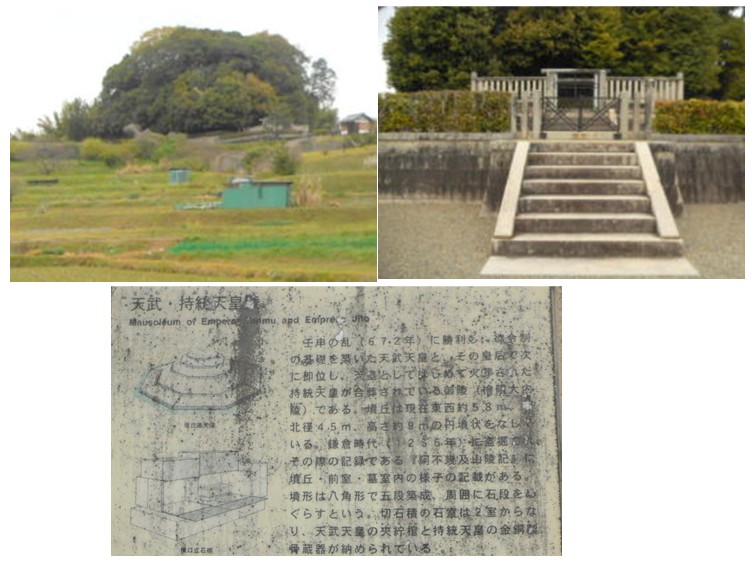

次はよく知られている天武・持統天皇陵になる。

明日香村野口にある古墳なので野口王墓古墳と言われるが、『日本書紀』には「大内陵」と記される。宮内庁により「檜隈大内陵(ひのくまのおおうちのみささぎ)」として第40代天武天皇・第41代持統天皇の陵に治定されている。墳時代終末期の古墳である。

墳丘は現在東西約58メートル、南北径45メートル、高さ9メートルの円墳状である。本来の墳形は八角形で五段築成、周囲に石段をめぐらしていた。

2室からなる切石積みの石室があり、天武天皇の夾紵棺(きょうちょかん)と持統天皇の金銅製骨蔵器が納められているとされる。夾紵棺とはあらい布地を重ね,漆で固めてつくった棺。夾は重ね合せること,紵は麻布を意味する。

本古墳は、天皇が埋葬された古墳として考えてよく、被葬者の実在性も問題がないとされ、治定が信頼できる数少ない古代の陵墓である。

しかし、文暦2年(1235)に盗掘にあい、大部分の副葬品が奪われた。その際、天武天皇の棺まで暴かれ、遺体を引っ張り出したため、石室内には天皇の遺骨と白髪が散乱していたという。

持統天皇の遺骨は火葬されたため銀の骨壺に収められていたが、骨壺も奪い去られ、無残な事に中の遺骨は近くに遺棄されたという。悪い奴はいつの世にもいるものだ。

お参りして次に向かう。

天武・持統天皇陵

この後は石舞台古墳の方向に歩くが、道路際の民家横に亀石がある。

亀石(かめいし)とは、明日香村川原にある石造物で、益田岩船や酒船石と並び、飛鳥の石造物の代表的な遺跡として知られる。

長さ3.6メートル、幅2.1メートル、高さ1.8メートルの巨大な花崗岩に亀に似た彫刻が彫られていることからこの名前で呼ばれている。

亀石と呼ばれているが、亀であれば顔は楕円形で目は横に付くが、顔が三角形であることや目が上に飛び出しているなど、むしろカエルだとの説がある。

しかし、「野中寺旧伽藍跡」の塔舎利心礎に同様のレリーフ加工がされていたことから、亀石も亀を表した説が大きくなっているという。

また、亀石は当麻の蛇の仕業で湖が干上がって死んでしまった亀を弔ったもので、元は北向きだったものが現在の南西へと向きを変えており、亀が当麻の方向である西を向いた時、大和国一帯が泥の海に沈むという怖い伝説も残されています。

公民館でトイレ休憩をさせてもらってから橘寺は横を通過で今回は寄らない。

橘寺は、明日香村橘にある天台宗の寺院で山号は仏頭山。本尊は聖徳太子。正式には「仏頭山上宮皇院菩提寺」と称し、橘寺という名は垂仁天皇の命により不老不死の果物を取りに行った田道間守が持ち帰った橘の実を植えたことに由来するという。

上左:亀石 下:飛鳥川

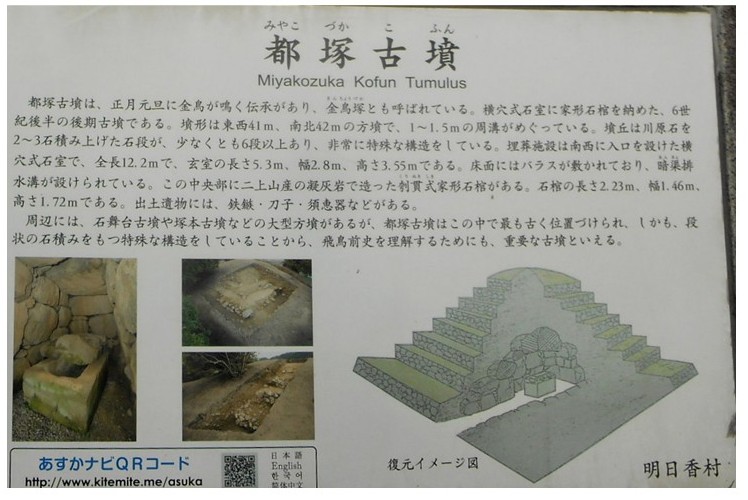

田園や山道を歩き飛鳥川沿いを歩いて再び田園地帯にでてくる。小高い丘に向かって畑や民家が見えている。その途中の三角交差箇所にこんもりした古墳と判る場所があった。

ここは都塚古墳で、明日香村阪田にある古墳。別称を「金鳥塚」ともいわれる。6世紀後半(古墳時代後期)の築造で、蘇我稲目の墓と推定する説がある。

奈良盆地南東縁、明日香村中央部の石舞台古墳(明日香村島庄)の南南東約400メートルの尾根上に位置する大型方墳である。

墳形は方形で、復原規模は東西41メートル・南北42メートル、高さ4.5メートルほど。墳丘表面では階段状に積み石がなされ、各段0.3-0.6メートルが計4段以上あったとされる。

このような「階段ピラミッド」構造については、5世紀頃に高句麗・百済で見られる階段状積石塚との関連が指摘されるという。墳丘周囲には周濠が巡らされており、この周濠は幅1.0-1.5メートル、深さ0.4メートル。埋葬施設は両袖式横穴式石室で、南西方向に開口し、石室長は約12メートル。

石室内部には刳抜式家形石棺が据えられたほか、木棺(非現存)の追葬が推定される。盗掘に遭っているため、副葬品のほとんどは散逸しているという。

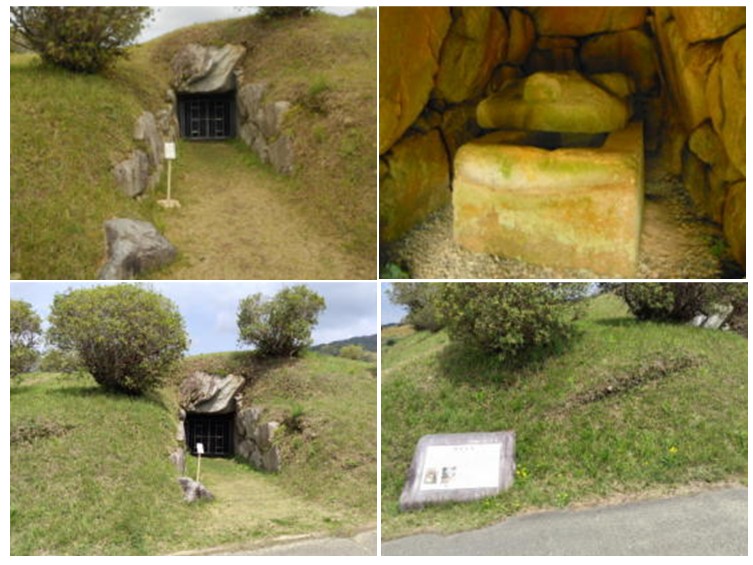

石室内部も覗けるようになっていて少し蓋がずれて形の石棺があった。

都塚古墳

次はいよいと石舞台古墳に行くのだが、実際には中に入らず丘になった場所から眺める形になった。

ちょうど昼食場所にもなり全体を見渡せる所に座れるようになった観覧席があるのだ。桜の季節は少し過ぎて葉桜が多くなっているのは残念だが、菜の花の黄色が目立ってきれいだった。

石舞台古墳は、古墳時代後期の古墳での特別史跡に指定されている。元は土を盛りあげて作った墳丘で覆われていたが、その土が失われ、巨大な石を用いた横穴式石室が露出している。

埋葬者としては蘇我馬子が有力視されているという。墳丘は現在失われているが、下部は方形で、20-50センチメートル大の花崗岩の貼石を約30度の傾斜で積み並べられていた。

墳丘の周りに幅5.9-8.4メートルの空堀がめぐり、幅約7.0メートルの外堤が設けられている。外堤を復元すれば一辺約80メートルで、高さは約1.2メートルである。

封土(盛土)の上部が剥がされているため、その墳形は明確ではなく、2段積の方墳とも上円下方墳とも、あるいは、下方八角墳とも推測されている。

また、一辺51メートルの方形基壇の周囲に貼石された空濠をめぐらし、さらに外提(南北約83メートル、東西81メートル)をめぐらした壮大な方形墳であるという。

埋葬施設は両袖式の横穴式石室で、西南方向に開口している。ほとんどの埋葬品が盗掘に遭った後であり、石棺の欠片等が発見されるに留まった。羨道部と外堤から土師器と須恵器や銅の金具などが見つかり、時代が下る宋銭や寛永通宝も出たとある。

女学生の団体が訪れていて交替で集合写真を撮っているのが見えた。後で、聞いたら東京からきた女子高生の修学旅行ということだった。

石舞台古墳

そろそろ疲れているが石舞台の横を通過して飛鳥寺の方向に向かう。

付近には見どころが多数あるが、目的の飛鳥宮跡にくる。

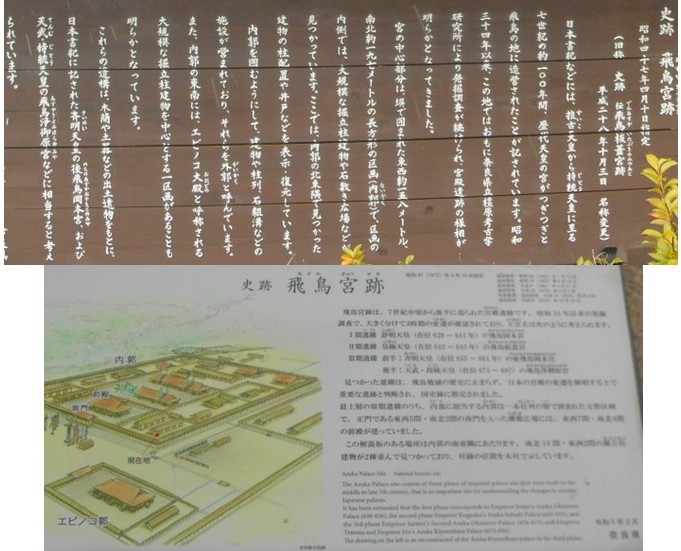

630年、推古天皇の後を継いだ舒明天皇により岡本宮(おかもとのみや)として造られた。それまで、天皇の代替わりごとに場所を変えていた宮殿が一カ所に定着し、その後、板蓋宮(いたぶきのみや)、後岡本宮(のちのおかもとのみや)、浄御原宮(きよみはらのみや)の4時期にわたり、歴代天皇の宮殿が置かれたところになる。

今は建物は何もなく広場状態で、説明看板があるのみだ。柱跡や石などあるがよく全体は想像できないのだ。

急にこのころから雨が降りだしてきて慌てて雨具を取り出す。そして飛鳥京跡苑池を歩く、「伝飛鳥板蓋宮跡」の北西に隣接した庭園遺構であり、平成10年(1999)の発掘調査で確認されたという。

外国使節などを歓迎する饗宴の場として利用されたとみられていて、藤原京以前に宮都に付随した苑池が営まれていたことがうかがわれる重要な遺構である。

斉明朝(7世紀中葉)に造営され、天武朝(7世紀後半)に整備され、10世紀に至るまで機能し、鎌倉時代までには完全に埋没していたと推測されるそうだ。

南池の調査で飛鳥京跡苑池は、南池、北池、と間の渡り堤、水路、掘っ立て柱建物・塀が見つかり、日本初の本格的な宮廷庭園ということらしい。

この説明の頃に雨が激しくなり飛鳥京跡苑池の案内所に寄って小休止になる。

雨は小ぶりになるが止みそうになく、飛鳥寺に向かうことになる。

飛鳥京跡苑池

飛鳥寺は推古4年(596)、仏教を保護した蘇我馬子の発願により日本初の本格的寺院として完成した。三金堂が塔を囲む大寺で、法興寺 元興寺とも呼ばれたが、平城遷都に伴い奈良の地に新たに元興寺が建立されて以後は、本元興寺と呼ばれた。

鎌倉時代に伽藍の大半を焼失。現在の本堂は江戸時代に再建されたもの。本尊の銅造釈迦如来坐像(重要文化財)は創建時、飛鳥時代の作で日本最古の仏像。飛鳥大仏の名で親しまれる。

寺の西側には蘇我入鹿の首塚と呼ばれる五輪塔が残っている。

飛鳥寺も入場しないが庭園が入れるので軒下でしばし待つことになる。ここからバスで帰途に着く予定だったのだ。

飛鳥は見どころも多いが、観光客が多くなっていて現在は行きたいところになっていないが、やはり歴史を考えると凄いところとの想いがしたのだった。

飛鳥寺