伊勢への一泊旅行をした。宿は賢島の大江戸温泉物語で以前は湯快リゾートだったところで、英虞湾沿いの眺めのいい場所にある。但し、部屋は裏側で眺めはよくなかったが。

賢島は、志摩市の有人島で英虞湾に浮かぶ島で最大の面積があり、本州との間は10m未満とわずかなので気づかない。近鉄志摩線が本州から島内に入り込み、島中央部に終点賢島駅がある。

面積:約0.6814平方キロメートル、周囲:約7.3キロメートルとある。江戸時代の指出帳には「かしこ山」とあり、当時の農民が干潮の時、本州から徒歩(古語では「かち」と言った)で島に渡れたため「かちこえ島」と呼ばれたものが、訛って「かしこ山」→「かしこ島」となったとされる。

現在の漢字表記「賢島」に改められたのは、鉄道開通の時で、「かしこ島」というかな書きでは関係者が困るという理由から漢字が充てられたという。

賢島に人が住み始めたのは讃岐岩製の石鏃(せきぞく、矢じり)が発見されたことから、縄文時代と考えられ古くからいたというし、古代の製塩跡も発見されている。しかし、後に無人島となり、昭和4年(1929)志摩電気鉄道(現在の近鉄志摩線)が開通するまで、島内は松林と水田が見られる程度だったという。

今は、各種大手ホテルやレジャー施設、大手企業の保養施設があり賢島港から観光船もでている。

駅までホテルの送迎車で迎えにきてもらい5分でホテルに到着した。早めについたが部屋からの夕日は雲に隠れてあまりよくなかったので先に風呂に入り、夕食はバイキング形式で種類も多くて楽しめた。

上:夕方の部屋からの眺め 下:翌朝眺め

翌日は、折角伊勢にきたので伊勢神宮に遅い初詣に行くことになった。

ホテルから送迎車で賢島駅まで送ってもらって、近鉄で五十鈴川駅まで行って、バスで伊勢神宮の内宮に行く。レンタカーでもいいが、道路は伊勢神宮近くは渋滞になっていたし駐車場は満杯だったので電車が正解だった。

外国人も多くてバス停にいた女性の案内人は、身勝手な言い分をする我がままな外人もきていて振り回されるとぼやいていた。

伊勢神宮には天照坐皇大御神(あまてらしますすめおおみかみ。天照大御神)を祀る皇大神宮と、衣食住の守り神である豊受大御神を祀る豊受大神宮の二つの正宮があり、一般に皇大神宮は内宮(ないくう)、豊受大神宮は外宮(げくう)と呼ばれる。

広義には、別宮(べつぐう)、摂社(せっしゃ)、末社(まっしゃ)、所管社(しょかんしゃ)を含めた合計125の社宮を「神宮」と総称する。所在地は三重県内の4市2郡に分布しているという。

他の多くの神社は瓦屋根や朱塗りの建物に変わっていったが、伊勢神宮は神明造という古代の建築様式を受け継いでいる。弥生時代の高床倉庫が起源で、神へのお供え物をする特別な建物だったといわれている。また、式年遷宮が20年に一度行われる。

この他、近世以前には、仏教用語を用いない「忌詞」の制度や、僧尼の立ち入りを制限する「僧尼遥拝所」が存在し、神宮寺も早期に廃止されるなど、伊勢神宮では祭儀が一定程度古儀のまま継承された。

伊勢神宮は皇室の氏神である天照大御神を祀るため、歴史的に皇室・朝廷の権威との結びつきが強い。神宮の神体である八咫鏡は、宮中三殿の賢所に祀られる御鏡と一体不可分の関係とされ、神宮祭祀と宮中祭祀は一体性をもって行われてきた。

また、南北朝時代に途絶するまで、未婚の皇女が宮中から派遣され、神宮に奉仕する斎宮の制度が設けられていた。現代でも天皇・皇后が参拝するほか、神宮の神嘗祭に際しては毎年天皇から勅使が派遣され、神宮の祭主を元皇族の女性が務めるなど、天皇と神宮の繋がりは深いという。

第二次世界大戦後に、伊勢神宮は国家の管理から離れ、法的には一宗教法人となったが、現代においても内閣総理大臣および農林水産大臣などが年始に参拝することが慣例となっている。

中世以降は、このような天皇の祖神としての性格や公的な性格に加え、「国家の総鎮守」として庶民を含むあらゆる階層から信仰を集め膨大な数の参拝者を生むようになり、江戸時代には短期間で数百万人が参拝する「おかげ参り」が生じるなど、伊勢神宮は日本の信仰の中心地となってきたとある。

バス停から宇治橋方面にくる、橋の手前の鳥居をバックに写真を撮る人の群れが多いのはいつものことだ。

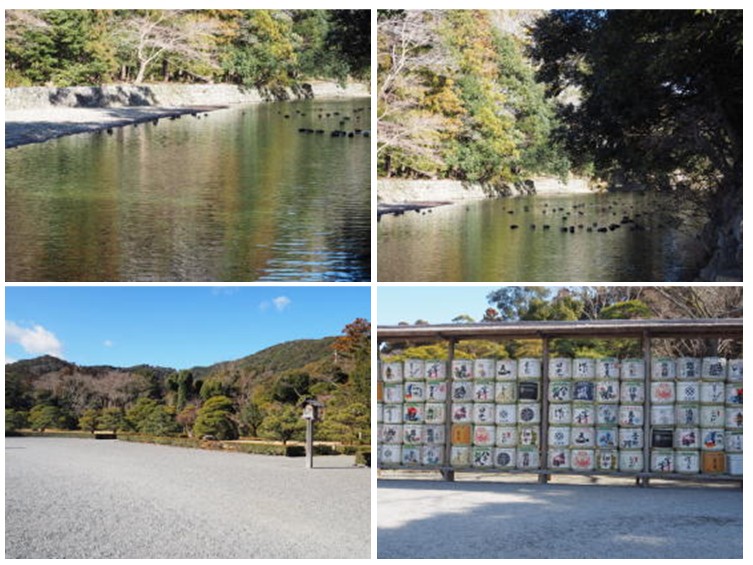

鳥居と宇治橋 下:五十鈴川

宇治橋を渡り砂利の道を歩く、右に神苑があり手入れの行き届いた松が並ぶ、手水舎で手を清めて五十鈴川の淵にある手洗場(みたらし)でも手を清めるのだろうが、寒くて冷たいし足元が危ないので恰好だけして離れる。

左に神楽殿を見て進む、⼀般的な御祈祷「御饌」を⾏う御饌殿、奏楽‧舞を伴う「御神楽」を行う神楽殿とある。他にも各種の行事に関する建物があるようだ。

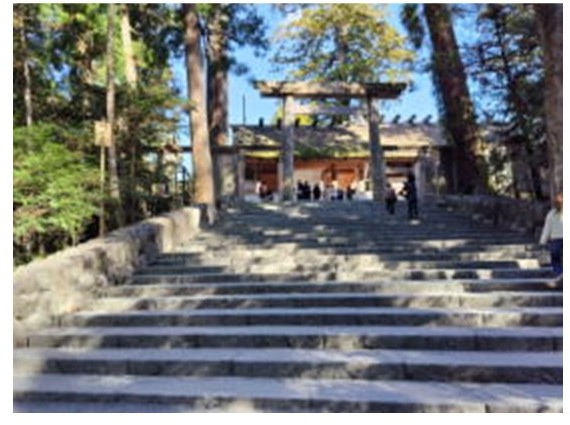

さらに進むと石段があって、この先撮影禁止となっている。約2000年前に御鎮座された御正宮(しょうぐう)で天照大御神をおまつりする皇大神宮である。

上:手洗場 下:参道途中

御正宮

お参りして戻る道は途中から右へそれて荒祭宮(あらまつりのみや)へ寄る。天照大御神の「荒御魂(あらみたま)」をお祀りする、内宮に所属する十所の別宮のうち、第一に位している。

神様の御魂のおだやかな働きを、「和御魂」というのに対して、荒々しく格別に顕著なご神威をあらわされる御魂の働きを、「荒御魂」とたたえるのだという。祈年祭・神嘗祭・新嘗祭の奉幣の儀も、正宮につづき勅使が参向して幣帛が奉られ、神饌の種類や数量も正宮とほとんど同じものがお供えされるという。

荒祭宮と途中の参道

他にも建物が多数あるが疲れてきたので、参集殿に寄り休憩する。参拝者向けの無料休憩所で、中央には奉納舞台があり、能や狂言など各種奉納行事が行われるという。記念にお守りの小さい鈴を販売所で買い鞄に付ける。

そして宇治橋手前で横から橋の構造を見て宇治橋を渡り、おはらい町へとくる。通りは凄い人の波で真っすぐには歩けない。

上:宇治橋を下から見る 下:椿の群生と五十鈴川

約800mの伊勢おはらい町通りは、伊勢うどんや手こね寿司などの郷土料理を供する飲食店、真珠や伊勢茶などを販売する土産物店が軒を連ねている。中には民家や郵便局・銀行もあるが、ほぼすべての建物が切妻・入母屋・妻入の木造建築で統一されている。

これらの建物の多くは1970年代以降に民間主導で進められたまちづくりの結果、景観維持を目的に整備されたものという。伊勢神宮の鳥居前町として栄えたおはらい町は、江戸時代には参宮客が年間200 - 400万人も押し寄せた庶民の憧れの地であった。

当時、日本全国から参宮客を集めた御師と呼ばれる人々がこの通りに館を連ね、客人をお祓いや神楽でもてなしたことから、いつしか「おはらい町」と呼ばれるようになったという。

しかし、高度経済成長の時代を過ぎた1970年代後半には観光客はバスや自動車で宇治橋前まで乗り付け、参拝を終えるとおはらい町へ立ち寄らずに次なる目的地の鳥羽・奥志摩方面へ行く者が増加し 、伊勢神宮の参拝客が500万人であるのに対し、おはらい町を訪れた観光客は20万人にまで落ち込んでいた。

近代化の波を受けて「伊勢らしい建物」をなくしたおはらい町は、観光の魅力を失っていたのだ。この状況を憂慮し老舗和菓子店の赤福が、有志を募り昭和54年(19749)に「内宮門前町再開発委員会」を結成し、「洋風化したものが氾濫する時代だからこそ、日本的なこころのふるさとが求められている。」という考えに基づいて伊勢の伝統的な町並みの再生が始まった。

「伊勢市まちなみ保全事業基金」が創設され、伝統様式を取り入れた修景の際に融資するというもので、地域の人々の思いからわずか10年で江戸時代の町並みがよみがえったという。

赤福は平成5年(1993)の式年遷宮に合わせて町の再生の起爆剤となる施設の建設を計画、「おかげ参り」と「商いを続けてこられたのは伊勢神宮のおかげ」という2つの意味を込めて「おかげ横丁」と名付けた28の建造物群が並ぶ場所を造った。

約4000坪の敷地内には、伊勢志摩ならではの食べ物屋やおみやげもの屋が建ち並ぶ、日本の神話をテーマにした体験施設「おかげ座 神話の館」(入館有料)では、神話のあらましを映像と和紙人形などで展示している。

江戸期から明治期にかけての伊勢路の代表的な建築物が移築・再現されており、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのようという。おかげ横丁は以前は凄く混んでいたが、この日は意外と空いているところが多かった。

おはらい町通り

時間的に昼になっていてどこで昼食を取るか迷ったが、まずは混雑から抜けるべくバス乗り場まで行き、バスで五十鈴川駅へ戻って近くのレストランで伊勢うどんなど食べて、本来は外宮もあるが歩き疲れもあり早いが帰途についた。

年とともにあちこち巡るのはしんどくなるので、マイペースで目的だけでいいことにしているのだ。